Mise en scène de William Kentridge, avec la Handspring Puppet Company – au Théâtre de la Ville Sarah-Bernhardt dans le cadre du Festival d’Automne – spectacle en anglais, surtitré en français.

C’est un spectacle dédié au compositeur et musicien James Phillips disparu en 1995, année de création de Faustus in Africa ! dont il signait la musique avec Warrick Sony. Il était « la voix et la conscience d’une génération. Ses chansons politiques rebelles et satiriques dénonçaient le gouvernement sud-africain pendant l’apartheid. » Par ces mots qui retiennent l’attention, on entre de plain-pied dans l’univers de William Kentridge.

Immense artiste sud-africain internationalement reconnu, Kentridge signe au fil des années une œuvre foisonnante composée de dessins, gravures, films, musiques dans de nombreuses performances, expositions et mises en scène. Par l’art qu’il pratique sous ces différentes formes, il a toujours interrogé les héritages du colonialisme et dénoncé l’apartheid. Son œuvre est présentée dans les plus grands musées du monde dont au Louvre, au MoMA de New-York, à la Documenta de Cassel, dans les grands théâtres et opéras du monde. Le Festival d’Automne l’a accueilli à plusieurs reprises et le Théâtre de la Ville a présenté en 2023 son spectacle Sibyl. La Handspring Puppet Company accompagne son travail depuis de nombreuses années.

Quand Kentridge parle de ses motivations quant au choix du sujet sur le mythe de Faust en 1995, il nous fait replonger dans l’histoire de son pays, l’Afrique du Sud, un an après les premières élections démocratiques et la libération de Nelson Mandela, élu à la Présidence. Mais il explique en même temps qu’un pacte avait été scellé entre l’ancien gouvernement nationaliste d’apartheid et le Congrès national Africain, le parti de Mandela, pour acheter la paix sociale et éviter la guerre civile. Cela rendait impossible le décompte des exactions commises par les tenants de l’apartheid. Fort de ce pacte gouvernemental, pour lui, scellé avec le diable, William Kentridge en fait la traduction par ses fusains et sa recherche autour du mythe de Faust.

Trente ans plus tard, même texte, mêmes marionnettes, conçues et dirigées par Adrian Kohler, Basil Jones et leur troupe, la Handspring Puppet Company. Le nouveau scénario entremêle le récit de Goethe aux extraits pleins d’ironie du poète sud-africain Lesego Rampolokeng. Rien n’a pris une ride, seul le contexte international a changé, ainsi que le regard sur le colonialisme, à travers les débats sur la restitution des objets d’art africains d’une part – savoureuse scène sur écran où chaque objet d’art africain est atteint d’une balle tirée depuis le plateau par Faust – la manière dont certains gouvernements détournent les fonds d’État d’autre part – par les lingots d’or offerts en forme d’église pour le pasteur, en forme de livres de lois pour le colonel, sublimes marionnettes sculptées dans le bois.

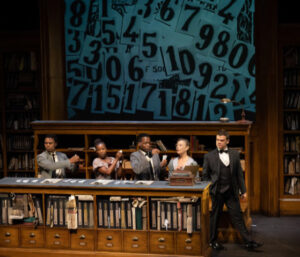

Faust est aussi une figurine de bois qui fait face à Méphistophélès, acteur, (Wessel Pretorius) tandem entre maître et serviteur dans des partitions qui s’inversent et dans lesquelles on ne sait plus qui tire les ficelles. Faust est porté par deux acteurs-manipulateurs qui lui donne vie dans une manipulation de type bunraku, à visage découvert, et dont l’un interprète le texte. On suit la métamorphose de Faust, de l’état dépressif du début à la signature du pacte qui le transforme en jeune amoureux entreprenant, en guerrier de safari et en observateur du monde politique, avant de devenir un vieil homme au seuil de sa vie. Les figurines sont en soi des œuvres d’art, comme ce sublime orchestre passant en leitmotiv, jouant saxophone, trompettes et percussions, magnifiquement portées en duo, par de brillants acteurs-manipulateurs (Eben Genis – Atandwa Kani – Mongi Mthombeni – Asanda Rilityana – Buhle Stefane – Jennifer Steyn). La musique de James Phillips et Warrick Sony, amplifie les dessins de William Kentridge qui ont valeur de didascalies, commentaires et accentuation et qui s’animent sur écran tout au long du spectacle.

La scénographie nous place dans une sorte de bibliothèque à l’ancienne aux meubles cirés, qui à certains moments fait office de laboratoire ou de tribune politique, espaces dans lesquels apparaissent et disparaissent figurines et personnages. Une immense horloge, de marque Lucifer barre la scène avant de faire place à l’écran. Il est sept heures cinq quand les employés arrivent pour ce Prologue au Paradis, avant que le temps ne s’emballe, au fil des événements.

Seul au centre, Faust fait un discours sur l’origine du monde et, dans sa démonstration, engage un dialogue avec l’au-delà. On est Hôtel Polonia, chambre 407. Deux acteurs-manipulateurs tournent avec lui les pages d’un ouvrage : « Dans les livres tout semble beau… Je ne crains rien du ciel ni de l’enfer… » Mais Méphistophélès, prince des ténèbres, veille et prépare le Pacte qu’il lui fait signer. Faust paraphe et n’aura d’autre issue que de devenir la voix de son maître. Très vite il réalise pourtant qu’il a été floué.

Dans un laboratoire de type colonial où s’affaire une jeune femme, Gretchen/Marguerite, Faust, redevenu jeune, tombe sous le charme et lui offre un bijou. Puis le voici fusil au corps, en safari, à Dar es Salam, ses cibles sont des dessins. Le rapport aux colonisateurs qui tuent hommes et bêtes sans discernement et vivent entre fusil et machine à écrire est traité avec un certain humour. Au bureau, côté cour, Méphisto tire les ficelles et épuise Faust. Dans cette mise en scène inventive on fait chanter les verres d’eau dans un filet de lumière, créant une mélodie qui accompagne les doutes de Faust. Les aiguilles du cadran commencent à s’affoler, l’écran se couvre des chiffres de la bourse, Méphisto ne pense que gain et libéralisme et congédie tout le monde. La fanfare-marionnettes donne le tempo.

Au Palais, dans la salle du trône ressemblant à un tribunal, siègent les technocrates : un chef militaire aux allures de Khadafi, un pasteur dans un double mouvement, prêt à jurer en même temps qu’adjurer sur la bible qu’il tient serrée contre lui. Ils réclament de l’or, Méphisto leur offre des lingots, veaux d’or du moment. La vente aux enchères de la collection d’art africain appartenant à Faust est un moment fort et vibrant de racisme. Une émeute mène à la mort du Général après une bagarre au couteau dans laquelle Faust, armé par Méphisto, est impliqué. Helena, sa veuve, préside un banquet dans la résidence impériale. Entre chacal et vautour, quel choix, demande-t-elle ? Le Pasteur y va de son couplet, sur l’âme. Le spectacle monte en puissance.

Dans la Nuit des Walpurgies Faust court derrière Helena qui lui échappe et affiche sa haine pour Méphisto. Tout ce qu’il entreprend dysfonctionne. Il dénonce le racisme, égrenant une longue liste de noms effacés des mémoires et des registres de mort. Numéro du corps : sans – lieu : non – cause de la mort : inconnue. Il rappelle ces étranges fruits, le corps des Noirs pendus aux arbres après lynchage, sort qu’on réservait aux Afro-américains et que Billie Holiday chantait, en 1939. Un chant spirituals commente les dessins. La musique prend son temps et accompagne la mémoire. Entouré de deux infirmières, Faust a singulièrement vieilli. La pendule retrouve son statut, au centre de la scène. On se perd pourtant dans les paradoxes des discours politiques et le libéralisme redouble. Faust et Méphisto jouent aux cartes quand soudain, ce dernier lance son couperet : « Ton séjour est terminé, Faust, l’accord est rompu ! » Le bruit d’un avion qui plane au-dessus de leurs têtes marque la fin du parcours, la fin de la partie et du spectacle.

Dans Faustus in Africa!, au-delà de Goethe et de la force des dessins, le passé croise le temps présent. La puissance du travail artistique de William Kentridge traduit avec subtilité les inégalités et les injustices morales, raciales, économiques, sociales et environnementales. Portées par les acteurs qui leur prêtent vie avec beaucoup d’habileté et d’empathie, les figurines de la Handspring Puppet Company – sculptures de toute beauté et expressivité – se fondent magnifiquement dans l’univers visuel de William Kentridge aux propositions multiples. Faustus in Africa ! est un manifeste artistique rare, intelligent et sensible, subtil et puissant.

Brigitte Rémer, le 12 septembre 2025

Mise en scène William Kentridge, avec : Eben Genis – Atandwa Kani – Mongi Mthombeni – Wessel Pretorius – Asanda Rilityana – Buhle Stefane – Jennifer Steyn. Collaboration artistique à la mise en scène Lara Foot – conception et direction des marionnettes Adrian Kohler, Basil Jones (Handspring Puppet Company) – direction associée des marionnettes et des répétition Enrico Dau Yang Wey – scénographie Adrian Kohler, William Kentridge – animation William Kentridge – construction marionnettes Adrian Kohler, Tau Qwelane – costumes marionnettes Hazel Maree, Hiltrud von Seidlitz, Phyllis Midlane – effets spéciaux Simon Dunckley – conception décor Adrian Kohler – construction décors Dean Pitman pour Ukululama Projects – peinture et habillage des décors Nadine Minnaar pour Scene Visual Productions – traduction Robert David Macdonald – texte additionnel Lesego Rampolokeng – musique James Phillips, Warrick Sony – éclairagiste et régisseur de production Wesley France – régisseuse plateau et opératrice vidéo Thunyelwa Rachwene – régisseur son Tebogo Laaka, Paul Patru – technicienne plateau Lucile Quinton – contrôleuse vidéo Kim Gunning – surtitres Babel Subtitling – production et tournée : Quaternaire/ Sarah Ford, Roxani Kamperou, Emmanuelle Taccard

Du 11 au 19 septembre à 20 h, le samedi à 15 h et 20 h au Théâtre de la Ville Sarah-Bernhardt, Grande salle. 2 place du Châtelet. 75001. Paris. www.theatredelaville-paris.com – En tournée, prochaines représentations, du 29 octobre au 1er novembre 2025, Comédie de Genève, (Suisse), site : www.comedie.ch

Voir aussi nos articles sur les spectacles de William Kentridge : Wozzeck, à l’Opéra Paris-Bastille (cf. ubiquité-culture(s) du 26 mars 2022) – Sibyl, au Théâtre de la Ville (cf. ubiquité-culture(s) du 9 mars 2023), Faustus in Africa ! au Printemps des Comédiens/Opéra de Montpellier (cf. ubiquité-culture(s) du 30 juin 2025.