Dans le cadre de la SACD « Vive le sujet ! Tentatives » : Chapitre quatre, texte et mise en scène de Wael Kadour (Syrie/France) – Un spectacle que la loi considèrera comme mien, de Olga Dukhovna (Ukraine/France) – au Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph – créations Festival d’Avignon 2025.

Chapitre 4 / الفصل الرابع – de Wael Kadour (Syrie/France) – En 2008, le metteur en scène soudanais Yasser Abdel-Latif alors exilé à Damas, travaillait sur une adaptation de la pièce d’Henrik Ibsen, Un Ennemi du peuple. Son producteur lui imposant trop de contraintes il ne put mener son projet à bien et sa mise en scène ne vit jamais le jour. Dix-sept ans après, Wael Kadour reprend les étapes du travail, et s’interroge, par ce spectacle, sur les raisons de l’échec.

Auteur et metteur en scène formé à l’art dramatique en Syrie où il est né, Wael Kadour intervient sur de nombreux projets au Proche-Orient puis en Europe à partir de 2008. Après trois ans passés en Jordanie il s’exile en France, à Paris, en 2016. Il écrit en langue arabe syrienne, plusieurs de ses textes sont publiés en arabe, anglais, français et italien. En 2021, il reçoit le soutien de la Fondation norvégienne Ibsen Scop pour écrire et produire la pièce Up There. On a pu voir en France Chroniques d’une ville qu’on croit connaître, au Théâtre Jean Vilar de Vitry (cf. Ubiquité-Culture(s) du 28 avril 2019) et Braveheart au Théâtre de Choisy-le-Roi (cf. Ubiquité-Culture(s) du 10 mai 2025), tous deux en langue arabe, (Syrie), surtitrés en français.

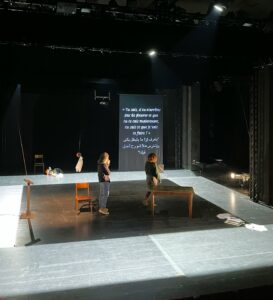

Dans Chapitre quatre, un homme de théâtre en exil, Wael Kadour, parle d’un homme de théâtre absent, Yasser Abdel-Latif, décédé, et de l’impossibilité de créer. Les deux destins interfèrent et de croisent. Une grande table où l’auteur, Kadour, écrit, et deux chaises, un micro sur pied à l’avant-scène, un enregistreur où l’on entendra la voix de Yasser Abdel-Latif, au fond une porte-fenêtre ouverte, comme un gouffre qui aurait aspiré l’auteur et/ou le metteur n scène. Une personne du public monte sur scène pour lire un extrait de l’acte IV de L’Ennemi du peuple. L’auteur s’efface. Quand il revient il porte une valise, en sort un grand livre noir, relié. Une voix nous parle, en arabe, émanant d’un petit enregistreur qu’il ouvre. Lecture est faite d’une traduction en français, on comprend que cette traduction est falsifiée.

De la valise, l’homme sort les éléments d’une mise en scène en morceaux, comme des pièces détachées. Ne restent que des pages couvertes d’écritures. Il regarde les quelques objets liés à sa première mise en scène, d’autres liés à la dernière, avant de quitter la Syrie. Puis tout disparaît sauf la table et les chaises. Une autre personne du public monte sur scène et donne lecture de bribes de parcours de vie. Juillet 2008. Damas. Les dialogues de l’enregistreur sont hachés, distordus. On entre chez Ibsen comme par effraction. Dans L’Ennemi du peuple le personnage du docteur Stockmann, découvre que les eaux de la station thermale de son village sont contaminées et se met donc en devoir de prévenir le public. Pour remédier au mal, d’importants travaux seraient nécessaires et la municipalité, dont le maire, frère du docteur Stockmann, tente de le faire taire.

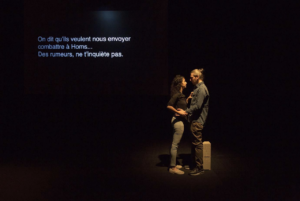

À Damas lors du montage du spectacle, l’acteur principal a soudainement disparu, parti pour un travail plus lucratif, quinze jours avant la première. Le metteur en scène, Yasser Abdel-Latif, demande aux autorités un report du spectacle mais en vain. Il lit en arabe le quatrième acte, le discours qu’adresse le docteur Stockmann, à la population. L’enregistreur est fixé au dossier de la chaise. On l’écoute, la traduction s’inscrit en français. « Il reste peu à dire. J’aurais aimé écrire deux pages vides, une simple page blanche. C’est un choix personnel comme acte d’effacement, dans un contexte politique violent. » Wael Kadour prend note et poursuit : « Le 8 décembre 2024, le règne de la famille Assad prend fin, avec des criminels et beaucoup de victimes. La haine m’envahit, plutôt que la joie… »

Debout, derrière la chaise et l’enregistreur, il construit un fragile théâtre en papier dont il sort un à un les morceaux et raconte une autre histoire : « Un Palestinien, ancien fedayin me dit… » Mais comment vit-on après avoir tué se demande-t-il ? On est dans l’enchevêtrement des paroles, celles d’Ibsen, du metteur en scène Yasser Abdel-Latif, qui tentait de faire exister le texte d’Ibsen, celles de Wael Kadour, auteur dramatique qui parle de l’exil, évoquant un « effondrement long et silencieux et la perte totale de la capacité à espérer. » Et comme s’il se parlait à lui-même : « le statut d’artiste indépendant ? Une armure… » Comment s’affranchir de la génération précédente et comment s’affranchir de l’État ? pose-t-il. « On se trouve entre l’indépendance et l’isolement, l’isolement mène à la folie… »

En écho à la confession de Wael Kadour, le récit de Yasser Abdel-Latif entrelacé dans Ibsen ouvre sur un mécanisme de poupées russes : « Le peuple m’a attaqué, il m’a frappé, poursuivi, lancé des pierres. Le propriétaire m’a congédié, mes fils ont été harcelés, j’ai été viré du travail. La société avait prononcé contre moi un arrêt d’exil. » Dans Chapitre quatre, Wael Kadour questionne le théâtre et les conditions de la création dans un contexte où les libertés sont sous contrôle. Il parle et écrit sur la difficulté du travail artistique dans son pays et au Moyen-Orient, du déséquilibre et de l’injustice notamment dans la répartition des aides.

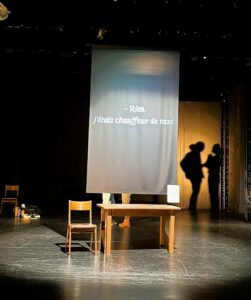

Il construit la maquette de la scénographie de Yasser Abdel-Latif pour L’Ennemi du peuple. « Je pourrai donner des chiffres, rapporter des histoires, je ne les prononce qu’aujourd’hui. Je suis aujourd’hui un homme qui perd peu à peu la raison. » Il enferme l’enregistreur dans la valise, la voix continue à parler de manière feutrée avant de s’éteindre. Au micro central : « J’ai choisi de rester en vie. L’homme le plus fort du monde est celui qui se tient seul face à tous. Je fais du théâtre pour moi, pour tuer le temps, pour savourer la solitude. » Les fils des récits se mêlent.

Reste la maquette de L’Ennemi du peuple, et la voix enregistrée. Rien d’autre. « Il ne me reste rien à dire » conclut Wael Kadour avant de sortir. Cette fragilité du théâtre qu’il évoque, autant que la fragilité de la vie, sont infinies, il le dit avec une grande finesse et un certain désespoir.

Un spectacle que la loi considèrera comme mien, proposition d’Olga Dukhovna, danseuse et chorégraphe, (Ukraine/France) – La seconde rencontre dans Vive le sujet ! Tentatives ce même jour est aussi cette conférence dansée, orchestrée par Olga Dukhovna face à Pauline Léger, maître de conférence en propriété intellectuelle qu’elle questionne, et à Mackenzy Bergile, compositeur et performeur. L’échange porte sur la citation et l’emprunt en danse, le recyclage des anciennes chorégraphies et la ré-appropriation, l’hommage, et les limites du plagiat.

Olga Dukhovna est au centre du plateau et présente son parcours artistique avec beaucoup de naturel. Par ses gestes, elle déstructure la danse en prenant plusieurs exemples de chorégraphies qui ont prêté à des citations et re-créations de pièces, tombées dans le domaine public. Le Lac des Cygnes de Petipas en est un exemple, Yvonne Rainer, emblématique de la danse post-moderne américaine dans les années 60/70 en est un autre, la chorégraphe cherchant avant tout, à préserver l’intégrité de l’œuvre. La danseuse-conférencière apostrophe la juriste, assise à une table côté cour – juste devant une statue de la Bonne Mère, gardienne du Lycée – et qui se prête au jeu des questions-réponses, de manière très précise. La joute est passionnante. Olga Dukhovna a un humour fou, une réflexion pointue et danse magnifiquement.

Elle inscrit son travail à la croisée de courants artistiques, entre les danses traditionnelles ukrainiennes sa terre natale et la danse contemporaine rencontrée en Belgique, à l’école P.A.R.T.S auprès d’Anne Teresa De Keersmaeker, puis en France où elle s’est installée, au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Elle a collaboré de manière intensive avec Boris Charmatz tout en menant ses propres recherches, elle est artiste associée au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France. Olga Dukhovna a ainsi créé un solo, Swan Lake, en 2022 au moment du confinement à partir d’extraits vus sur Youtube, ce Lac des Cygnes qui la faisait fantasmer car devenu dans son pays, le symbole officiel et l’hymne récurrent qu’on sortait du placard à la mort des chefs d’État. Elle aimerait que son prochain Swan Lake fête la chute du gouvernement russe de Vladimir Poutine…

Les questions qui se bousculent et qu’Olga Dukhovna pose à la chercheuse, tournent autour du droit ou non d’extraire un geste d’une chorégraphie. La chercheuse liste les cas où les citations sont admises, comme pour une visée pédagogique et de transmission, d’analyse et de critique. Les enchaînements de gestes sont protégés dans une chorégraphie, mais en en changeant l’ordre, il n’y a pas contrefaçon. Et si la parodie est un détournement, il existe vingt-cinq exceptions qui autorisent à transformer une chorégraphie sans l’autorisation de l’auteur. La danseuse indique également, par sa gestuelle, la manière dont on peut vider de sa substance une chorégraphie, elle montre ainsi comment les danses ukrainiennes peuvent être vidées de tout patriotisme, Le Lac des Cygnes de l’amour, et comment Yvonne Rainer va jusqu’à vider le vide. Olga Dukhovna s’avance alors vers la construction d’un troisième sens qu’on pourrait donner à une pièce en s’appuyant sur l’œuvre d’autrui. Et elle conclut cette belle démonstration en faisant la comparaison avec le gymnaste au pied de son agrès réinventant ses propres mouvements.

À partir des réponses aussi pointues de Pauline Léger, maître de conférence en propriété intellectuelle que le geste lancé par la danseuse-chorégraphe, le spectacle se crée en direct, sous nos yeux, et parle de la complexité de la création, porté par la musique de Mackenzy Bergile qui accompagne les différentes démonstrations. C’est très passionnant et très réussi.

Vive le sujet ! Tentatives est une belle plateforme et un terrain d’expérimentation proposé par la SACD à des auteur(e)s de différentes disciplines qui composent des performances inédites, entourés des complices de leurs choix. Il permet la découverte et/ou l’affirmation de réels talents. Trois programmes sont au générique du Festival d’Avignon cette année, un premier volet, avec les deux spectacles présentés ici, suivi de deux autres séries, avec Soa Ratsifandrihana d’une part – Yasmine Hadj Ali, Antoine Kobi et Ike Zacsongo-Joseph d’autre part – la troisième série avec Solène Wachter et Suzanne de Baecque.

Brigitte Rémer, le 20 juillet 2025

Chapitre quatre, de Wael Kadour (Syrie/France) : collaboration artistique Jean-Christophe Lanquetin – scénographie Ikyheon Park – traduction Annamaria Bianco. Production Root’s Arts – coproduction SACD, Festival d’Avignon. Représentations en partenariat avec France Médias Monde – Chroniques d’une ville qu’on croit connaître et Braveheart sont publiés en français par les éditions L’Espace d’un instant.

Un spectacle que la loi considèrera comme mien, de Olga Dukhovna (Ukraine/France) – Avec Mackenzy Bergile (compositeur, performeur), Pauline Léger (maître de conférence en propriété intellectuelle) et Olga Dukhovna (interprète) – dramaturgie Simon Hatab. Production C A M P – Capsule Artistique en Mouvement Permanent – coproduction SACD, Festival d’Avignon.

Du 9 au 12 juillet 2025, au Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph, Festival d’Avignon/SACD – Tél. : +33 (0)4 90 14 14 60 Billetterie au guichet, en ligne ou par téléphone : +33 (0)4 90 14 14 14 – site : www.festival-avignon.com et www.sacd.fr