La 79ème édition du Festival d’Avignon a mis à l’honneur la langue arabe. Ensemble, معاً est sa devise. De nombreux débats ont été proposés dans ce cadre, au Cloître Saint-Louis, quartier général du Festival, notamment autour du Café des idées et en collaboration avec l’Agence nationale de la recherche. Nous en rapportons quelques traces.

Comment j’ai perdu ma langue (1), avec Nabil Wakim, en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe. Journaliste et réalisateur du film Mauvaise langue, né à Beyrouth, il a quatre ans quand sa famille s’installe en France et parle de sa honte d’abord de la langue arabe, ensuite de la honte ne pas parler sa langue maternelle. Il se souvient des comptines de sa grand-mère maternelle et des questions de l’autre grand-mère : « pourquoi tu ne parles pas ta langue ? » La langue est polymorphe. Il n’y a pas une mais des langues arabes, chaque pays a la sienne et l’arabe littéral ne se parle pas. Par ailleurs il existe beaucoup de fantasmes et de nombreux amalgames autour de la langue arabe, autour du fondamentalisme et du terrorisme, de la religion et des dérives communautaires. La langue est une histoire intime et politique, dit Nabil Wakim.

Et il invite différentes personnes à apporter leurs témoignages. Ainsi Mariam, d’origine marocaine, à qui on parte arabe à la maison et qui répond en français mais qui se fait traiter de « fausse arabe » par les copines, ou Hasna qui parle du complexe de sa mère en France et du sien dans la petite ville marocaine d’où elle est issue et où elle se sent étrangère. Parmi les langues de l’immigration, turque, tamoul, serbo-croate et autres, l’arabe est la moins bien transmise, 3% seulement de lycées la proposent et certaines académies n’ont aucune proposition, les professeurs sont vacataires et 0,2% seulement des élèves l’apprennent. Les parents préfèrent diriger leurs enfants vers des cursus considérés comme plus utiles. Dans le public, le constat est le même : « on a tout fait pour nous détourner de nos langues maternelles » ou encore « je ne comprenais pas ce que disait ma mère. » L’arabe serait la langue de l’échec et le mot honte est revenu souvent. Alors, dans la quête de son identité et derrière cette fracture de la langue, comment se réapproprier sa culture d’origine ?

The Resistance Tour : comment les organisations culturelles publiques font-elles face à la montée des extrêmes ? (2) La discussion débute par une sorte d’état des lieux au niveau de l’Europe compte tenu de la montée des extrêmes droites dans un certain nombre de pays comme en Slovaquie et en Hongrie, en Serbie où le directeur du Festival international de théâtre de Belgrade/BITEF vient d’être remercié. La Déclaration de Bratislava a demandé un changement de la loi en termes de Culture et l’ouverture de l’espace. Tiago Rodrigues, metteur en scène et directeur du Festival, évoque les menaces face à la démocratie et à l’idée de service public et remet la démocratisation de la culture au centre. « La liberté est nécessaire pour que le débat existe, insiste-t-il, pour la diversité des combats, des stratégies et des projections dans l’avenir » dit-il.

Ahmed El Attar, acteur, auteur et metteur en scène s’est formé entre l’Égypte et la France. Il dénonce l’occupation israélienne en même temps que le positionnement à l’extrême droite du Hamas et replace la Palestine dans son contexte historique. Pour lui, le geste artistique est en soi un acte de résistance, de même que toute tentative ou acte d’indépendance, dans un pays de gouvernance autoritaire où il faut apprendre à contourner la censure et à désamorcer les mécanismes d’autocensure. Il parle du festival qu’il a créé et dirige au Caire, D-Caf, plateforme internationale pour le jeune théâtre dont la 13ème édition se déroulera à l’automne prochain. Il tente, par la diversification de ses actions, de donner de l’espoir, des moyens et des outils aux jeunes créateurs de son pays, afin qu’ils créent des liens entre eux et cessent d’avoir envie de partir. En Égypte, plus de 60% de la population a moins de 22 ans rappelle-t-il. Il travaille sur la transmission et les résidences d’artistes, complémentairement aux textes qu’il écrit et met en scène. Pour lui Le geste artistique parle et doit rester humble, et il faut rassembler toujours plus de courage pour continuer à créer.

Après la modératrice, Ahmed El Attar, Hortense Archambault, Milo Rau, Argyro Chioti, Tiago Rodrigues

Argyro Chioti, auteure, metteuse en scène et directrice du Théâtre national de Grèce, à Athènes, parle des coupes sévères qu’ont subi les théâtres depuis la crise financière des années 2011/2012 et la montée de l’extrême-droite, rappelant le conservatisme lié notamment à la religion et à la société. En Grèce, dit-elle, « on ne touche pas à certains sujets et les polémiques se mettent sous le tapis. » Au regard de ces difficultés le théâtre privé s’est développé mais son ambition est de faire de l’argent et les esthétiques sont plus que discutables et souvent frappées d’homogénéité. Tous ces sujets questionnent sa pratique, à la recherche de façons de résister.

Hortense Archambault, directrice de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis / MC93 de Bobigny, anciennement codirectrice du Festival d’Avignon, avec Vincent Baudriller, dénonce la fragilisation du système des politiques publiques en France, et donne pour preuve la réforme de l’audiovisuel en cours et l’attaque en règle de certains lieux, qui au demeurant tentent de résister. Elle invite à fédérer les forces vives pour contrer l’extrême droite qui adore la simplification. Sa sphère d’intervention, le 93 est un poste d’observation de premier ordre. Pour elle la question du lien est une priorité car les discours de propagande parfois nous aveuglent.

Milo Rau, dramaturge et metteur en scène, directeur artistique du Wiener Festwochen à Vienne fait référence à L’Esthétique de la résistance, de Peter Weiss. Pour lui « la résistance n’a pas de forme, c’est la forme. Assez critique par rapport à l’Union Européenne il suggère de faire remonter les problèmes et d’ouvrir les débats. Il propose de préserver l’espace complexe de la dialectique et de défendre une rhétorique complexe, une poétique de la résistance. La solidarité entre institutions culturelles semble vitale et l’union, face à une extrême-droite qui se renforce, une priorité. Il faut une certaine radicalité pour créer. Tous les participants à la table ronde remarquent que quand la résistance s’organise, elle devient puissante et permet de dialoguer avec les élus locaux, de lutter contre la censure, de défendre des gestes artistiques forts, de construire des solidarités.

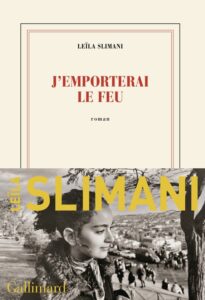

Conversation avec Leïla Slimani, (3) écrivaine, en partenariat avec La Nouvelle Revue Française, (Olivia Gesbert, rédactrice en chef) suivie d’un échange avec le public. « Je ne parle pas la langue arabe et cela aussi c’est le produit d’une histoire » annonce Leila Slimani. Elle parle de la complexité par la multiplicité des langues arabes : langue littérale la littéraire, langue du Coran, langue de chaque pays concerné, langues vernaculaires comme l’amazigh. Elle a fait ses études à l’école française de Rabat et vient de publier le dernier opus de sa trilogie sur le Maroc, J’emporterai le feu, après les deux premiers, Le Pays des autres et Regardez-nous danser. Chanson douce, son second roman, publié en 2016 et qui a remporté cette année-là le Prix Goncourt l’a fait connaître. Elle évoque la publication de son récit autobiographique, Le Parfum des fleurs la nuit, en 2021, où elle parle d’un lourd traumatisme familial quand son père a perdu un temps son statut, dans un imbroglio politico-financier, avant d’être blanchi quelques années plus tard, de manière posthume. Elle avait ouvert en parallèle une réflexion sur la création et l’écriture, et a signé en 2023 un essai, Sexe et Mensonge.

Conversation avec Leïla Slimani, (3) écrivaine, en partenariat avec La Nouvelle Revue Française, (Olivia Gesbert, rédactrice en chef) suivie d’un échange avec le public. « Je ne parle pas la langue arabe et cela aussi c’est le produit d’une histoire » annonce Leila Slimani. Elle parle de la complexité par la multiplicité des langues arabes : langue littérale la littéraire, langue du Coran, langue de chaque pays concerné, langues vernaculaires comme l’amazigh. Elle a fait ses études à l’école française de Rabat et vient de publier le dernier opus de sa trilogie sur le Maroc, J’emporterai le feu, après les deux premiers, Le Pays des autres et Regardez-nous danser. Chanson douce, son second roman, publié en 2016 et qui a remporté cette année-là le Prix Goncourt l’a fait connaître. Elle évoque la publication de son récit autobiographique, Le Parfum des fleurs la nuit, en 2021, où elle parle d’un lourd traumatisme familial quand son père a perdu un temps son statut, dans un imbroglio politico-financier, avant d’être blanchi quelques années plus tard, de manière posthume. Elle avait ouvert en parallèle une réflexion sur la création et l’écriture, et a signé en 2023 un essai, Sexe et Mensonge.

De parents francophiles et francophones Leila Slimani fait un pont sur ses différents parcours et ses interrogations, elle se qualifie « d’analphabète bilingue. » Elle témoigne avec beaucoup de simplicité de son rapport à la langue arabe, à sa famille et reconnaît que les langues arabes se brouillent, que le littéral n’est pas parlé et que l’arabe dialectal est un mélange. Elle constate la dévalorisation de la langue arabe au profit du français et de l’anglais même si la Francophonie dans laquelle elle est engagée ne peut être forte que s’il existe d’autres langues à côté. La langue arabe est une langue de France, l’écrivaine note qu’elle reste taboue et aurait besoin d’être désidéologisée. Elle parle de frontières factices, d’un monde commun, d’un terreau commun dans lequel on vit, et cite Edouard Glissant disant : « le pouvoir de la littérature et de la poésie entraîne le changement » et Kateb Yacine, « Le français est un butin de guerre. » Elle évoque la langue arabe de la littérature à travers la Trilogie de l’écrivain égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature en 1988 – Impasse des deux palais, Le Palais du désir et Le Jardin du passé, parle de la notion d’illusion et des choses qu’on a tendance à embellir en écriture. Pour elle, le temps est comme un allié, car pour écrire la distance lui est nécessaire, l’écriture immédiate ne lui convient pas, et elle insiste sur la nécessité du dialogue intergénérationnel et de la transmission intra-familiale. Pour Leila Slimani les cultures se pollinisent et il nous faut défendre ce qui est joyeux, une même communauté. Et Mahmoud Darwich n’est jamais bien loin : « Notre histoire est la leur. N’était la différence de l’oiseau dans les étendards, les peuples auraient uni les chemins de leur idée. Notre fin est notre commencement. Notre commencement notre fin. Et la terre se transmet comme la langue… » Un texte inédit de Leila Slimani, Assaut contre la frontière, traitant de son rapport à la langue arabe, sera lu dans le cadre des programmes Fictions de France Culture au Musée Calvet.

Une langue arabe ? Des langues arabes ? Des origines à la pluralité (4) avec Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe. – Tiago Rodrigues, metteur en scène et directeur du Festival d’Avignon – Nisrine al-Zahre, directrice du Centre de Langue et Civilisation Arabes à l’IMA – Pierre Larcher, linguiste, professeur à l’Université Aix-Marseille – Jean-Baptiste Brenet, philosophe,, professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Ibrahim Akel, enseignant au Département d’études orientales, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Tiago Rodrigues introduit la séquence. En mettant à l’honneur les langues au Festival d’Avignon, et cette année la langue arabe, il propose un autre regard sur le monde, au-delà des frontières et des nationalités. Les langues sont pour lui porteuses d’Histoire, de mémoire et d’avenir et il reprend, dans la chronologie du Festival, l’ouverture aux autres pays voulue par Vilar et ses successeurs et rappelle quelques grands noms de créateurs venus présenter leurs travaux, comme Béjart, Lavelli, Godard, Kantor. Aujourd’hui, tout en refusant l’instrumentalisation de la langue, il reconnaît que la langue arabe s’est imposée, sur fond de massacres et de crimes de guerre à Gaza.

De droite à gauche : Nisrine al-Zahre, le modérateur, Jean-Baptiste Brenet, Pierre Larcher, Ibrahim Akel

Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe, milite pour le plurilinguisme. « La langue arabe est une chance pour la France » dit-il, tout en reconnaissant qu’on devrait développer l’offre d’apprentissage dès le CP, en tant qu’ancien ministre de l’Éducation Nationale il le sait d’autant. De même on la trouve peu dans les collèges, les lycées et les universités alors, dit-il qu’il y a un réel désir de langue arabe. Il parle d’excommunication, de racisme, de bêtise et d’ignorance dans la manière dont on s’est détourné de la langue arabe. D’une grande richesse sémantique, c’est la 5ème langue parlée dans le monde et l’une des plus anciennes. Elle fait partie de notre histoire et on lui doit beaucoup notamment pour les sciences, l’algèbre et les chiffres, mais aussi comme « pont entre le monde antique et le monde occidental. »

Nisrine al-Zahre, directrice du Centre de Langue et Civilisation Arabes à l’IMA parle de la migration et de la répartition des langues arabes au Moyen-Orient et de la poésie pré-islamique, proche de l’araméen et de l’hébreu, deuxième support de la langue arabe après le Coran. Elle parle de la sanctuarisation et standardisation de la langue (sans la vocalisation des voyelles), de la nécessité de stabiliser l’orthographe, des variétés nationales et dialectales.

Pierre Larcher, linguiste, professeur à l’Université Aix-Marseille, auteur de Le Cédrat, La Jument et La Goule, parle de trois poèmes préislamiques sur lesquels il s’est penché – datant d’avant le Coran et représentant des milliers de vers écrits par une centaine de poètes et poétesses. Il évoque le diwan/recueil exhaustif de l’œuvre d’un poète, les makalakat/anthologies, du passage de l’oral à l’écrit, de la rime, des codex et épigraphes. Il évoque Al-Kitab, le livre mère de la grammaire arabe, de Sībawayh et évoque les persans arabisés comme premiers grammairiens.

Jean-Baptiste Brenet, philosophe, spécialiste de philosophie arabe et latine, professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne où il enseigne l’histoire de la philosophie arabe médiévale ou classique s’intéresse principalement à Averroès (Ibn Rushd, 1126/1198) et la philosophie andalouse. Il a publié en 2024 : Le dehors dedans. Averroès en peinture. Il définit la philosophie arabe comme une pensée écrite en arabe et qui relève de la pensée grecque. En 529 il note que la dernière école philosophique grecque fermait, que le savoir disparaissait du monde grec et passe dans le monde arabe.

Ibrahim Akel, enseignant au Département d’études orientales, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle parle de ses travaux sur les textes fondamentaux de la culture orientale : Mille et une Nuits, issu de la tradition orale, dont le texte d’origine indienne fut transmis à la Perse ; ainsi que de Kalila et Demna, une fable animalière à la vision assez tragique sur la condition humaine, dont le but était d’éduquer princes et gouverneurs.

Proche-Orient, les conditions de la paix (5), débat organisé par la Licra/Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, avec Ofer Bronchtein, président et co-fondateur du Forum international pour la paix, Eva Illouz, sociologue, Alain Blum membre du Bureau exécutif, Abraham Bengio, président de la Commission Culture à la Licra. Ofer Bronchtein annonce la couleur : cela fait trente ans que Netanyahou – Premier ministre d’Israël de 1996 à 1999, de 2009 à 2021 et à nouveau à partir de 2022 – a kidnappé le peuple d’Israël et qu’il s’agit de s’opposer à sa coalition d’extrême-droite. Il parle de la faillite morale de l’État hébreu et du démantèlement de la démocratie. Il fait lecture de la lettre adressée par Mahmoud Abbass, président de l’État de Palestine au Premier ministre d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, revendiquant le droit de la Palestine à la souveraineté, dit l’urgence de reconnaître les deux peuples et de créer un nouveau narratif. Il refait le film de l’Histoire, rappelant que cela fait près d’un siècle que les deux peuples vivent sur la même terre et que de facto la population palestinienne est incluse dans l’État d’Israël.

Proche-Orient, les conditions de la paix (5), débat organisé par la Licra/Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, avec Ofer Bronchtein, président et co-fondateur du Forum international pour la paix, Eva Illouz, sociologue, Alain Blum membre du Bureau exécutif, Abraham Bengio, président de la Commission Culture à la Licra. Ofer Bronchtein annonce la couleur : cela fait trente ans que Netanyahou – Premier ministre d’Israël de 1996 à 1999, de 2009 à 2021 et à nouveau à partir de 2022 – a kidnappé le peuple d’Israël et qu’il s’agit de s’opposer à sa coalition d’extrême-droite. Il parle de la faillite morale de l’État hébreu et du démantèlement de la démocratie. Il fait lecture de la lettre adressée par Mahmoud Abbass, président de l’État de Palestine au Premier ministre d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, revendiquant le droit de la Palestine à la souveraineté, dit l’urgence de reconnaître les deux peuples et de créer un nouveau narratif. Il refait le film de l’Histoire, rappelant que cela fait près d’un siècle que les deux peuples vivent sur la même terre et que de facto la population palestinienne est incluse dans l’État d’Israël.

Eva Illouz était pressentie pour recevoir le Prix Israël et le ministre de l’Éducation d’Israël a mis son veto. La sociologue avait en effet recueilli plus de cent-vingt signatures sur un document montrant les exactions des soldats israéliens à l’égard des Palestiniens. Le problème de la haine, réciproque, est pour les intervenants un des problèmes centraux. Amos Gitaî, réalisateur et metteur en scène, confirme depuis la salle, la toxicité de Netanyahou. Pour lui un consensus semble acquis quant à la nécessité et à l’urgence de reconnaître l’État de Palestine. Les échanges se sont poursuivis, les intervenants convenant de la destruction aveugle de la vie à Gaza – qui ne fait que continuer – mais n’ont pas énoncé le mot de génocide. La fin du débat, qui s’est aussi prolongé en coulisses, a révélé une certaine animosité et agressivité, certains dans l’auditoire demandant des comptes quant à l’oubli de nommer les choses par leur nom, à savoir le génocide en cours à Gaza.

Conversation avec Elias Sanbar (6) historien, poète, essayiste et traducteur, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco et Olivia Gesbert, rédactrice en chef de la Nouvelle Revue Française. Né en 1947 à Haïfa – en Palestine mandataire, actuel Etat d’Israël – Elias Sanbar était le traducteur du grand poète Mahmoud Darwich / محمود درويش, disparu en 2008. Il ouvre la séance sur sa parole : « L’exil a été généreux » disait-il, et Elias Sanbar se reconnaît dans cette parole. Il donne pour référence Edward Wadie Saïd / إدوارد وديع سعيد, universitaire, théoricien littéraire et critique palestino-américain qui, en 1998, faisait le récit de ses années de formation : « Je suis né à Jérusalem et j’y ai passé la plupart de mes années d’écolier, ainsi qu’en Égypte, avant mais surtout après 1948, quand tous les membres de ma famille sont devenus des réfugiés… » La langue maternelle on ne vous l’apprend pas, poursuit-il. sa famille avait une grande fierté de la langue arabe.

Elias Sanbar dit être retourné en Palestine pour la première fois en 1984 voir sa maison natale. Il est retourné à la frontière pour refaire à l’envers le parcours qu’avait fait sa mère en le portant, avec le besoin de le reprendre pour l’effacer. Et il se souvient de son père lui disant : « Ouvre-toi à tout ce qui t’entoure là où tu seras. » Et s’il parle de transmission à sa famille il dit simplement « ils se sont emparés du sujet. » En 1981 il a participé à la fondation de la Revue d’études palestiniennes, écrit de nombreux articles et ouvrages, dont en 2010 le Dictionnaire amoureux de la Palestine. Dominique, son épouse, a lu le texte qu’un Indien avait énoncé à Seattle en 1999 lors de la seconde réunion ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) – qui fut un échec retentissant : « Des gravats de notre terre nous verrons notre terre, laissez donc un sursis à la terre. Il y a des morts dans nos champs qui éclairent la nuit des papillons… » Et pour conclure avec la langue, Elias Sanbar dit se reconnaitre deux premières langues : « Je suis devenu Français par la langue, et j’ai une histoire amoureuse avec la langue arabe » comme il se reconnaît aussi deux lunes, « l’une dans le ciel, l’autre dans l’eau qui marche. »

Le choix du Festival d’Avignon et de son directeur, Tiago Rodrigues s’était porté pour cette 79ème édition sur la langue arabe, en soi ce fut déjà une superbe idée et qui collait à l’affligeante actualité de la guerre à Gaza. On peut regretter l’absence de textes dramatiques qui se sont trouvés réduits à leur plus simple expression – j’en vois deux, Chapitre 4 du Syrien Wael Kadour (cf. Ubiquité-Cultures du 27 juillet 2025) et Yes Daddy, des Palestiniens Bashar Murkus et Khulood Basel (cf. Ubiquité-Cultures du 29 juillet 2025). En revanche on a pu apprécier de nombreux gestes chorégraphiques forts venant de différents pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient – rapportés dans nos différents articles du mois de juillet 2025 – et des débats de très haute qualité tels que nous en rapportons une partie ci-dessus, et qui donnent du grain à moudre. En cela, la 79ème édition fut réussie, autour du concept proposé, معاً Ensemble !

Brigitte Rémer, le 31 juillet 2025

Débats, au Cloître Saint-Louis, Festival d’Avignon, dans le cadre du Café des idées et en partenariat – (1) Dimanche 6 juillet à 11h30, Comment j’ai perdu ma langue, avec Nabil Wakim, journaliste, en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe – (2) Mardi 8 juillet, à 10h, The Resistance Tour : comment les organisations culturelles publiques font-elles face à la montée des extrêmes ? avec Hortense Archambault, directrice de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis / MC93 de Bobigny – Ahmed El Attar, auteur, metteur en scène et directeur du Festival D-Caf (Le Caire) – Argyro Chioti, autrice, metteuse en scène et directrice du Théâtre national de Grèce (Athènes) – Milo Rau dramaturge et metteur en scène de La Lettre, directeur artistique du Wiener Festwochen (Vienne) – en partenariat avec le Wiener Festwochen – (3) Mercredi 9 juillet à 10h, Conversation avec Leïla Slimani, écrivaine, et Olivia Gesbert, rédactrice en chef de la Nouvelle Revue Française – en partenariat avec La NRF – (4) Dimanche 13 juillet à 11h30, Une langue arabe ? Des langues arabes ? Des origines à la pluralité, avec Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe – Tiago Rodrigues, metteur en scène et directeur du Festival d’Avignon – Nisrine al-Zahre, directrice du Centre de Langue et Civilisation Arabes à l’IMA – Pierre Larcher, linguiste, professeur à l’Université d’Aix-Marseille – Jean-Baptiste Brenet, philosophe, spécialiste de philosophie arabe et latine, professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Ibrahim Akel, enseignant, Département d’études orientales, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et l’Agence Française du Développement/AFD – (5) Mardi 15 juillet à 12h, Proche-Orient, les conditions de la paix, débat organisé par la Licra/Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, avec Ofer Bronchtein, président et co-fondateur du Forum international pour la paix – Eva Illouz, sociologue – Alain Blum membre du Bureau exécutif – Abraham Bengio, président de la Commission Culture – (6) Mercredi 16 juillet à 10h30, Conversation avec Elias Sanbar, historien, poète et traducteur, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco et Olivia Gesbert, rédactrice en chef de la Nouvelle Revue Française, en partenariat avec La NRF – crédit photo © Brigitte Rémer.