Texte et mise en scène Bashar Murkus – Dramaturgie et production Khulood Basel – Avec Anan Abu Jabir, Makram J. Khoury – (Palestine) – Première en France dans le cadre du Festival d’Avignon, Théâtre Benoît XII – spectacle en arabe, surtitré en français et en anglais.

Bashar Murkus et Khulood Basel ont pour arme le théâtre et leur engagement avec le Khashabi Theatre qu’ils ont créé en 2011 avec d’autres artistes palestiniens, à Haïfa, au nord d’Israël. Ils étaient venus au Festival d’Avignon en 2021 présenter The Museum et en 2022, Milk. Même si le lieu où ils travaillaient jusqu’en avril dernier leur a été confisqué, ils poursuivent, écrivent, jouent, cultivent leur indépendance et construisent des utopies. Difficile, quand Gaza / غزة en traduction la forte, les hante et qu’ils constatent l’impuissance, y compris de l’art, face à la tragédie, au génocide.

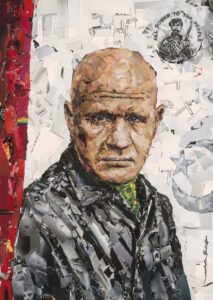

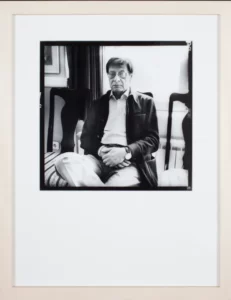

Ils présentent à Avignon leur dernier spectacle, Yes Daddy / حاضر يا أبي où la maison, symbole de protection et d’intimité, est d’une certaine manière, le troisième personnage. Et ils tordent ce concept jusqu’au trouble et en font un lieu de détresse. Deux hommes s’y affrontent, un vieil homme, dans le désarroi et la solitude, qu’interprète brillamment Makram J. Khoury, l’un des plus grands acteurs palestiniens, et Anan Abu Jabir un jeune acteur, brillant lui aussi dans l’art de la métamorphose.

Dans un cercle de lumière, le jeune – est-ce Amir, ou bien Samer ? – accueille le public, au titre de la bienvenue. « Bonjour ! صباح الخير je suis très heureux que vous soyez là. » Il montre la maison dans laquelle nous allons entrer avec lui une maison qui, dit-il, ressemble à toutes les autres maisons. Puis il s’efface.

Commence alors ce qui se révélera être comme un jeu de dupes réciproque, avec des allers et retours singuliers dans un scénario où la montée dramatique se dessine au fur et à mesure que se déconstruit la maison. Là, se trouve un vieil homme, assis à une petite table, au fond, son fauteuil roulant près de lui. Pyjama gris sur les parois grises des praticables qui forment les murs de la maison, une ouverture mène à la cuisine côté cour, la porte d’entrée se trouve côté jardin, symbole du seuil, ou du passage et du franchissement entre l’en-dehors et l’en-dedans.

Coup de sonnette et premier psychodrame, le vieil homme se suspend, incapable de trouver la clé qui permet d’ouvrir sa porte d’entrée – la clé, tout un symbole en territoire occupé – il est frappé d’amnésie et enfermé chez lui, il ne se souvient plus. Ses jambes refusent de le porter, il ne peut se lever et quand il tente, il tombe au sol, s’énerve et crie, perd la tête un peu plus. « Que dois-je faire ? » hurle-t-il à travers la porte. Quelque temps plus tard le jeune homme réussit à entrer et se présente. C’est Amir, appelé par lui comme escort autrement dit pour une relation sexuelle tarifée. Le vieil homme ne se souvient de rien, la confusion est extrême quand il l’appelle Samer et le prend pour son fils. Amir voudrait s’enfuir et réclame son argent. Autre clé recherchée, celle des tiroirs où le vieil homme range cet argent. Disparue, de même. Dans le jeu du père, l’autoritarisme, le handicap et l’amnésie, « Ne me parle pas comme ça » dit-il à Amir/Samer. Le vieil homme appelle ensuite sa femme du côté de la cuisine, désespérément. « Il y a quelqu’un dans la maison et tu m’as fait venir » s’étonne Amir. L’homme hurle et demande de l’aide. Il est assis au milieu de la pièce. « Baisse la voix » ordonne Amir sur un ton menaçant tout en apprenant que la femme était morte depuis plusieurs années.

Le trouble augmente. À la question « De qui es-tu le fils ? » Amir s’invente d’autres identités, par jeu ou pour ne pas déplaire. Il est Elias, le fils du directeur d’école ou celui du voisin et jusqu’à devenir Samer, son fils, pour lui plaire ou pour être tranquille, entrant dans le jeu désespéré du vieil homme. « Reste un moment » implore ce dernier. Amir sort et tous deux jouent la scène des retrouvailles, puis glissent dans un dialogue du quotidien, père/fils tandis que la maison se déconstruit, panneau après panneau, laissant les personnages dans un vide absolu. Samer a relevé son père. Le vieil homme épluche une orange. Un silence s’installe,

« Tu habites encore ici avec moi ? C’est vrai… » Le père fouille sa mémoire, pose des questions et donne lui-même les réponses. « Ton état me fait peur, papa » répond Samer. « T’as préparé quoi ? » Et autour du dîner se greffe un dialogue surréaliste où l’on comprend qu’ils ont faim et qu’il n’y a rien à manger… « J’ai envie d’un repas chaud » dit le vieil homme. Samer lance une série de reproches cinglants au père qui lui demande : « T’ai-je fait du mal, t’ai-je frappé ? T’ai-je violé ? » La pièce oscille entre la perte de mémoire du vieil homme et le jeu des métamorphoses auquel se prête Amir, dans sa versatilité, à travers les différents scénarios proposés.

Le violoncelle est monté en puissance et accompagne la reconstruction de la maison, les panneaux remontés à l’envers, l’extérieur vers le public, l’intérieur forme une nouvelle intimité, cachée. La musique emplit l’espace. Un long silence s’installe. Noir. Quand les lumières se rallument la tension dramatique se précise et nous place face à une inconnue de plus, les coups reçus par Amir/Samer qui porte de nombreuses traces. On ne sait ce qu’il s’est passé au cœur de la maison recomposée, quelles violences ou quelles violations. L’atmosphère s’alourdit. Les murs de la maison à nouveau se recomposent, comme au début du spectacle, avec un intérieur un peu plus soigné, une lampe et un tableau au mur, une horloge, une nappe sur la table. « Tu veux partir ? » s’enquiert le vieil homme ? « Oui » s’entend-il répondre. « Je ne te reverrai pas ? » et il réclame « juste un petit câlin. » Les relations se sont opacifiées, on ne sait plus qui a le leadership.

Samer passe une robe et met une perruque, les cheveux de la mère. Il devient la mère et dans l’inversion des rôles le vieil homme est l’enfant. Bashar Murkus et Khulood Basel vont loin dans le travestissement et les rôles usurpés, la mère prend son tout petit sur les genoux et lui donne le sein. Mais rien ne sort. « Je meurs de faim » crie-t-il. Les filiations se télescopent, et les relations entre solitude, mensonge et vérité se désagrègent. Retour au père que le fils lave et change après qu’il ait uriné sous lui et qui fait tourner le lave-linge sur la scène, le réalisme est de retour après le simulacre de la mère et un père qui semble de plus en plus déconnecté. Une chanson d’Abdel Halim Hafez, l’un des plus grands chanteurs égyptiens des années 50 à 70, passe en leitmotiv, Ana lak ala toul أنا لك على طول / Je suis à toi depuis le début, met un peu de baume au cœur.

Amir se place côté cour devant une caméra qu’on ne remarquait pas et barbouille l’objectif d’un rouge comme le sang, son visage, les images, se déforment à l’extrême. Le vieil homme s’est levé et marche. Il est assis sur la table, sous un néon. Ensemble ils mangent une soupe. Le lave-linge s’est arrêté. Je ne me souviens pas, persiste-t-il, perdu dans son monde. Il vient de ramasser au sol la clé des tiroirs qui contiennent l’argent. La discussion reprend de manière récurrente. « Tu te souviens de tout ce que je t’ai dit ? » demande Amir. « Répare la porte… » répond le vieil homme. La lumière clignote. Noir.

On sort KO debout de la pièce qui nous perd dans les labyrinthes du mensonge et de la vérité. Ce qui se dit s’efface sitôt après et les gestes qui s’ébauchent ou s’exécutent se défont aussi vite. Yes Daddy / حاضر يا أبي est comme une souricière qui se referme sur ses deux protagonistes, secoués dans leurs identités, leurs désirs et le décalage de leurs mémoires croisées. Magnifiquement porté par les deux acteurs, Anan Abu Jabir et Makram J. Khoury ni père ni fils mais complices, la mise en scène sème le doute et donne toutes les variations de l’insécurité dans un remarquable brouillage des codes, de vérités à contre-vérités qui égarent le spectateur. « Il n’y a plus d’espoir pour le sens. Et sans doute est-ce bien ainsi : le sens est mortel » écrivait le philosophe Jean Baudrillard.

Entre simulacres et simulation, cet étrange huis clos ressemble à l’occupation d’une maison pour l’un, à un état mental en perdition pour l’autre. La versatilité dans la perception du temps et de l’identité, chez l’un comme chez l’autre conduit à une intranquillité ouvrant sur des blessures qui se nomment vieillesse, désir, sensualité, sexualité, famille et solitude. La maison est encore vivante mais il y fait froid. « Ferme la porte, le froid va rentrer » dit le vieil homme à plusieurs reprises…

Brigitte Rémer, le 27 juillet 2025

Avec : Anan Abu Jabir, Makram J. Khoury – Texte et mise en scène Bashar Murkus – dramaturgie et production Khulood Basel – scénographie Majdala Khoury – lumière Muaz Al Jubeh – direction technique Moody Kablawi – machinerie Basil Zahran – assistanat à la mise en scène Nancy Mkaabal – production Khashabi Theatre – Avec le soutien de A. M. Qattan Foundation AFAC / Arab Fund for Art and Culture – Représentations en partenariat avec France Médias Monde – Création en 2024. Première en France au Festival d’Avignon 2025.

Les 24, 25, 26 juillet, à 18h – Théâtre Benoît XII, 12 rue des Teinturiers, Avignon – Festival d’Avignon : tél. : +33 (0)4 90 14 14 60 Billetterie au guichet, en ligne ou par téléphone : +33 (0)4 90 14 14 14 – site : www.festival-avignon.com

En tournée : le 6 novembre 2025 à 21h, le 7 novembre à 19h, au Théâtre des 13 vents / CDN de Montpellier, dans le cadre de la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée, site : https://13vents.fr/yes-daddy/ – le 14 novembre 2025, au Théâtre Alibi, Bastia – les 18 et 19 novembre 2025, au Théâtre Joliette, Marseille – Du 24 au 26 novembre 2025, au Mungo Park Theatre, Allerød Danemark) – Du 19 au 21 mars 2026, à Espoon Teatteri, Espoo (Finlande) Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité du public