Librement inspiré des Prétendants à la Couronne, d’Henrik Ibsen – Conception, écriture et mise en scène Chrystèle Khodr, à la MC93-Bobigny – en partenariat avec le Théâtre Nanterre-Amandiers.

Avec Ordalie, l’auteure, actrice et metteure en scène, Chrystèle Khodr – qui vit et travaille à Beyrouth – poursuit ses recherches sur l’Histoire du Liban. Par le théâtre, elle interroge et se questionne, ici à travers la pièce d’Ibsen les Prétendants à la Couronne, comme métaphore.

Créé en 1863 ce drame historique – premier niveau de lecture – parle de la guerre des pouvoirs dans la Norvège du XIIIème siècle et de la rivalité entre le roi Hakon, un homme d’action et Jarl de Skul, prétendant au trône et plein de doutes. L’ordalie fait référence à une forme de procès à caractère religieux où le suspect, par une série d’épreuves, parfois mortelles, est remis à la grâce de Dieu pour démontrer son innocence ou sa culpabilité ; on la pratiquait en Occident au début du Moyen-Âge avant que l’église ne finisse par la condamner.

Le spectacle se déroule au cours d’une nuit. Après avoir joué la pièce, quatre acteurs interprétant le roi, le prétendant à la couronne, l’évêque et le poète, se donnent pour mission de veiller sur ce qui reste de mémoire dans un champ de ruines, pour contrer les bulldozers qui au petit matin doivent faire place nette, effaçant la preuve qu’un crime de guerre a eu lieu. On est au Liban, second niveau de lecture. Nés après la guerre civile qui de 1975 à 1990 a divisé le pays et Beyrouth en deux zones, les acteurs – Rodrigue Sleiman, Élie Njeim, Roy Dib, Tarek Yacoub – font chœur. Ils se sont connus à l’école de théâtre et se retrouvent dans le hasard des rassemblements quotidiens, le soir, dans le quartier de Gemmayzé, parlent de l’enfance autour des maisons détruites et de la ville en état de choc, après l’explosion du port, le 4 août 2020. « Restons ensemble ce soir, on pourrait jouer la dernière » propose l’un d’entre eux, comme manière de résister.

Chrystèle Khodr parle de la mémoire collective, du passé antérieur de son pays et interroge le passé proche pour lire le présent. La France y a sa part. Après avoir fait partie de la Syrie mandataire administrée par la France sous mandat de Société des Nations entre 1920 et 1926, le Liban devient la République libanaise, en 1926. L’État du Grand Liban – dont les frontières géographiques correspondent à celles du Liban actuel – est créé par un arrêté du 31 août 1920 signé du général Henri Gouraud alors représentant l’autorité française. Le pays partage le pouvoir entre les communautés, la présidence de la République est réservée aux maronites, celle du Conseil aux sunnites et celle de la Chambre aux chiites. Élu le 21 septembre 1943 et farouche adversaire du mandat français, Béchara el-Khoury en est le premier président. Un siècle après la création du Grand Liban, nouvelle tragédie avec l’explosion du port, suivi de la visite du président français Macron et de ses belles promesses, le 1er septembre 2020, pour fêter le centenaire du Grand Liban. Chrystèle Khodr fait coïncider le parcours des quatre acteurs aux personnages de la pièce d’Ibsen. Elle traite de la question des dominants, des profiteurs pour ne pas dire des corrompus, de l’ultra-libéralisme, du patriarcat et du sexisme, de tout ce qui défigure le pays.

Issue du travail au plateau et d’improvisations, le troisième niveau de lecture touche à la mémoire individuelle par la résurgence du passé lié à l’enfance, aux bruits de l’enfance, à l’institutrice. Reviennent les souvenirs de la maison, l’odeur des gâteaux faits par la mère, un temps qui fut heureux. « Retrouver le bonheur » dit un troisième en référence à ces paradis perdus. Les acteurs disent leurs espoirs et racontent leurs mythologies personnelles, faisant la liste de leurs héros disparus comme Maradonna pour le football, Herton Senna pour l’automobile et bien d’autres. «Et vous, vous vous souvenez de… ? » Des silences s’installent, et entre les lambeaux de nostalgie apparaissent les marqueurs de leur génération, entre autres les premières élections parlementaires après la guerre civile en 1992, le concert de la star mexicaine de télénovelas, Lucia Mendez, en 1993 et la visite de Jean-Paul II à Beyrouth, en 1994. Ils parlent de liberté, de sexe, d’homosexualité, du rôle de la société civile, de la succession des générations, d’exil. « Mon père pleurait quand je suis parti… »

Dans une scénographie de chaos où le sol n’est qu’un amas de plaques formant une zone de divergence et de collision, tout est couleur Terre de Sienne brûlée, le sol comme les vêtements, jeans et chemises de la vie ordinaire. Ordalie est un théâtre d’imprécations, d’incantation, de partition, de répétitions dans tous les sens du terme, de rédemption peut-être. Des gravats jonchent le sol, créant le déséquilibre. C’est un chant choral qui est à l’œuvre, un travail d’exorcisme. « Il y a toujours de l’espoir sous les décombres » dit l’un. « Je crois que j’ai peur » reconnaît l’autre. À travers cette polyphonie, la référence est aux malheurs, aux déflagrations : explosions, séismes, catastrophes naturelles. « Quelqu’un nous a mis au monde et nous a oubliés » dit l’un. « J’ai reçu le don du chagrin… » dit l’autre. C’est le crépuscule. Comme tout est mort et vide en moi » lance un troisième.

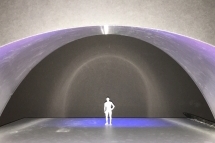

Dans Ordalie s’enchevêtrent les différents registres de la mémoire collective et de l’Histoire, de la mémoire individuelle, du théâtre. Il y a du chant, de la tristesse et de la nostalgie, de l’humour et l’énergie du désespoir. « Je suis étranger partout. Je suis acteur. » Le bruit des dalles sur lesquelles ils marchent résonne. L’atmosphère est lourde. A la fin la scénographie éclate, un immense cadre de bois se soulève du sol, une poussière noire tombe. « Une patrie ne se crée que dans l’intérêt général » déclarent-ils. Ils érigent comme un arc-de-triomphe qui soudain s’illumine. Mélange des temps, des époques, des âges… La Norvège est un royaume, elle va devenir un peuple, la métaphore fonctionne. Le théâtre les unit.

Après avoir créé des solos et des pièces de format plus intimes, entre 2009 et 2012 Chrystèle Khodr a créé un diptyque : La montée et la chute de la Suisse d’Orient et Qui a tué Youssef Beidas, puis elle a écrit et mis en scène le spectacle Augures créé en mai 2021 à Beyrouth et repris à la MC93 en 2023, où deux femmes d’horizon et de religion différentes se rencontrent et confrontent leurs points de vue (cf. notre article du 18 mai 2023. ) Elle a reçu l’Ibsen Scholarship pour Ordalie et aime à collaborer avec des artistes d’autres disciplines. Elle poursuit son chemin dans la création malgré les difficultés économiques de son pays et celles du champ artistique et culturel pour exister. « Au Liban, la précarité rend les artistes solidaires » dit-elle. Et la fin du spectacle permet l’espoir. On entend la mer. « Et si nous étions heureux, comme nous l’avions rêvé à seize ans… Ils regardent les étoiles, la lumière baisse. Musique.

Brigitte Rémer, le 20 mai 2024

Avec : Rodrigue Sleiman, Élie Njeim, Roy Dib, Tarek Yacoub – scénographie, création lumière et direction technique Nadim Deaibes – compositionsonore Ziad Moukarzel – Assistanat à la mise en scène et surtitrage Walid Saliba – En partenariat avec le Théâtre Nanterre-Amandiers.

Vu en mai 2024, à la MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, 9 boulevard Lénine, 93000 Bobigny – métro ligne 5, Station – Bobigny Pablo-Picasso. En tournée : 30 et 31 octobre 2024, au Festival Colline Totinesi à Turin (Italie) – 12 et 15 mars 2025 au Théâtre Joliette, Marseille – 18 et 20 mars 2025 au Théâtre Garonne, Toulouse.