Texte de Najla Nakhlé-Cerruti, publié aux éditions Actes Sud-Papiers – Préface d’Olivier Py.

Actes Sud-Papiers a publié en juin dernier le texte de Najla Nakhlé-Cerruti sur Le Théâtre palestinien et François Abou Salem, juste remise sous les projecteurs du rôle tenu par cet auteur, acteur, metteur en scène et directeur de la troupe El-Hakawati puis du Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, à Jérusalem-Est.

Actes Sud-Papiers a publié en juin dernier le texte de Najla Nakhlé-Cerruti sur Le Théâtre palestinien et François Abou Salem, juste remise sous les projecteurs du rôle tenu par cet auteur, acteur, metteur en scène et directeur de la troupe El-Hakawati puis du Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, à Jérusalem-Est.

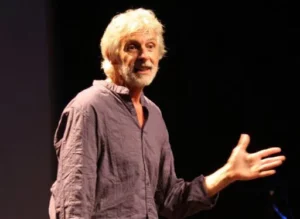

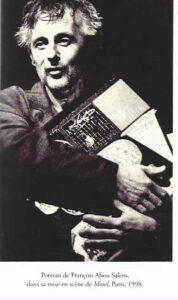

Elle retrace brièvement sa biographie avant d’analyser ce qui a sous-tendu sa démarche de création de la première troupe palestinienne, El-Hakawati. Né en 1951 à Provins, François Gaspar, devenu plus tard Abou Salem, est arrivé en Palestine à l’âge de trois ans, son père, de nationalité hongroise, médecin mais également poète, traducteur et photographe, étant nommé chirurgien des hôpitaux français de Jérusalem et Bethléem. Sa mère est peintre, sculptrice et scénographe. Élevé à Jérusalem-Est, François Abou Salem fait ses études secondaires chez les Jésuites de Beyrouth de 1964 à 1968, revient en France où il passe par l’école du Théâtre national de Strasbourg et le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, avant de repartir à Jérusalem-Est – que ses parents ont entretemps quitté pour raison d’instabilité politique, contrecoup de la Guerre des Six jours, en juin 1967, et de l’occupation israélienne -. Il commence à y travailler comme comédien et metteur en scène à partir de 1970, au moment où le pays est en pleine dépression et que certains écrivains, comme le grand dramaturge syrien Saadallah Wannous en perdent la parole et l’envie d’écrire. Il devient François Abou Salem, scellant ainsi son destin à celui de son pays d’accueil, la Palestine. Il mettra fin à ses jours en 2011, à Ramallah.

Najla Nakhlé-Cerruti est chercheuse, agrégée d’arabe, chargée de recherche au CNRS et actuellement à l’Institut Français du Proche-Orient où elle dirige l’antenne d’Amman, en Jordanie. Elle a publié en 2022 La Palestine sur scène. Une expérience théâtrale palestinienne de la décennie 2006-2016 et a puisé, pour cette nouvelle recherche, dans les archives de François Abou Salem, précieusement gardées par Amer Khalil au Théâtre national Palestinien/El-Hakawati qu’il dirige, poursuivant le combat pour que le théâtre vive, en Palestine. L’ouvrage est construit en quatre parties, un cahier de photographies est inséré au centre, une carte des lieux évoqués et des repères biographiques se trouvent en final. Olivier Py l’a préfacé. « Le théâtre est la salle d’attente du devenir politique, ce qui ne peut pas être – et pourtant ne saurait mourir – a pour lieu d’existence le théâtre. Il est alors plus nécessaire que tout, il fonde l’avenir, il nie l’impossible, il devient une Espérance. Un homme seul a tenté cela : donner lieu à l’espérance palestinienne par le théâtre », bel hommage rendu à François Abou Salem.

Dans la première partie du livre, Najla Nakhlé-Cerruti présente François Abou Salem et les débuts du Théâtre Palestinien : des troupes amatrices à l’institution, montrant ses tentatives de réalisation de film dans un premier temps, dans un pays sans production et sous contrôle israélien. Contraint de renoncer, il se dirige vers le théâtre en s’entourant de jeunes, passionnés mais assez inexpérimentés, pour former la troupe des Ballons. De fait il structure la troupe et apparaît très vite comme la figure fédératrice du groupe, donnant le coup d’envoi à une réelle dynamique autour de la création théâtrale. Certains fondent ensuite leurs propres troupes par scissiparité, les groupes se décomposent et recomposent dans une certaine effervescence de la création théâtrale. C’est à ce moment-là que François Abou Salem co-fonde avec sa compagne américano-israélienne, Jackie Lubeck, une nouvelle troupe, El-Hakawati, en 1977, s’entourant d’un groupe d’étudiants palestiniens de l’Université hébraïque – Hakawati faisant référence au conteur populaire et affirmant par-là l’identité arabe du théâtre, loin des modèles français. D’emblée il développe la dimension collective de la pratique théâtrale, et présente les spectacles dans les villages les plus reculés du pays – entre autres en 1980 Maḥǧūb Maḥǧūb, métaphore de la société palestinienne. En 1984 la troupe prépare L’Histoire de l’œil et de la dent et s’installe dans un cinéma désaffecté, Al-Nuzha, au coeur de Jérusalem-Est, soutenu financièrement par des fondations dont la Ford Foundation, des institutions locales et des particuliers.

Dans la seconde partie du livre, Le parti pris esthétique au profit des territoires palestinien, Najla Nakhlé-Cerruti refait le parcours des spectacles présentés par François Abou Salem avant même la création de la troupe, comme par exemple en 1971 la pièce Une tranche de vie, et en 1972 L’Obscurité, textes porteurs de revendications au plan social, politique et des identités. Elle met l’accent sur ses innovations et recherches de nouveaux langages scéniques nés de l’improvisation, de la création collective, de l’ouverture à la danse, du travail sur le conteur. François Abou Salem se démarque du modèle européen, travaille sur la langue et l’écriture, montrant la difficulté d’une société où se côtoient divers registres de langue. Il s’appuie sur la littérature orale arabe, les proverbes, le chant et la musique et monte Ali le Galilée en 1982 et Les Mille et une nuits d’un lanceur de pierres, en 1983, renvoyant sa réflexion autour des identités. L’auteure évoque les différentes tournées d’El-Kakawati qui éloignent la troupe de Jérusalem au gré de ses moyens budgétaires et des Intifadas, ces périodes de violence israélo-palestinienne – la première de 1987 à 1993, la seconde de septembre 2000 à février 2005. Elle développe aussi l’objectif de François Abou Salem de former les jeunes générations à la pratique théâtrale et parle de la réception de ses pièces sur le public palestinien, et ailleurs. Et elle rappelle l’extrême difficulté pour El-Hakawati d’être programmé au Festival International de Théâtre de Nancy avec la pièce Au nom du père, de la mère et du fils – dans laquelle un fedaïs palestinien s’exprime sur son peuple et son combat politique – des actions de boycott étant organisés par les milieux israéliens. Le travail de François Abou Salem est pourtant repéré et trouve un bel écho dans le monde arabe et la troupe s’inscrit dans un réseau mondial de théâtres engagés.

La troisième partie : Le Théâtre palestinien de François Abou Salem en exil parle des dissensions qui se font jour au sein de la troupe et de l’obligation de recomposer le groupe. Pendant une tournée à l’étranger le conseil d’administration du lieu se réunit à Jérusalem-Est et décide de transformer son théâtre en Théâtre National Palestinien ce qui réduit considérablement la marge de manoeuvre de la troupe et ressemble à une dépossession du projet et du lieu bâtis par François Abou Salem. Il rebaptise la troupe Théâtre National Palestinien/El-Hakawati et décide, en 1990, après trente ans passés dans le pays, de quitter la Palestine. Il s’installe à Paris. La période est plutôt fructueuse en termes de rencontres avec d’autres artistes, dans les différents pays où se produit la troupe qui présente plusieurs spectacles dont À la recherche d’Omar Khayyam que François Abou Salem réécrit en prenant en compte le nouveau contexte de la Guerre du Golfe, et Rapport pour une nouvelle Académie à partir du texte de Kafka. Trois ans plus tard François Abou Salem se réinstalle en Palestine où il présente Jéricho, Année zéro, dans une polyphonie de voix et comme un recommencement après l’échec des Accords d’Oslo. Il monte une pièce quasi autobiographique, Motem, des textes d’une certaine violence comme Abou Ubu au marché des bouchers, adaptation d’Ubu Roi, et ce qui sera sa dernière pièce, Dans l’ombre du martyr où il évoque le suicide. Il se passionne pour les neuro sciences et tout ce qui parle du cerveau le captive. Mais petit à petit la solitude le cerne et il se donne la mort, en 2011. Le temps se suspend d’autant que la troupe est alors en France, présentant Antigone de Sophocle au Théâtre des Quartiers d’Ivry. Son assistant, Waseem Khayr, reprendra Dans l’ombre du martyr, mettant en scène son absence.

La quatrième partie du livre de Najla Nakhlé-Cerruti présente L’héritage de François Abou Salem et le Théâtre palestinien contemporain. Sont évoqués la diversité des lieux et l’adaptabilité nécessaire dans un pays où l’infrastructure n’existe pas, la création d’un collectif transnational en 2016, le travail d’acteurs seuls en scène au départ par manque de ressources mais aussi porteurs de leurs exils. Plusieurs noms d’auteurs palestiniens émergent comme Taher Najib, avec sa pièce À portée de crachat, Amer Hlehel avec Taha, ou encore le Théâtre Ashtar avec Les Monologues de Gaza. La jeunesse raconte ses histoires de guerre et de siège. Bashar Murkus qui vient de créer l’Ensemble Khashabi présente Le temps parallèle et D’autres lieux. Amer Khalil, directeur du Théâtre National Palestinien/El-Hakawati lui demande de mettre en scène un spectacle retrouvé dans les cartons de François Abou Salem et qu’il avait monté en 1993, La Conférence des oiseaux de Farid ud-Din Attar. La pièce est présentée en 2013 au Théâtre National Palestinien/El-Hakawati devant un nombreux public et marque comme une renaissance du lieu. Pour Najla Nakhlé-Cerruti, Bashar Murkus serait l’héritier naturel de François Abou Salem : « Par une diversité de styles et un travail sur la langue arabe destinée à la scène, son théâtre se veut capable de s’adresser aux communautés locales, comme le faisait François Abou Salem. » Connu des réseaux internationaux, Bashar Murkus a présenté plusieurs spectacles au Festival d’Avignon dont Le Musée en 2021, Milk en 2022 et cette année, en 2025, Yes, Daddy ! (cf. Ubiquité-Cultures du 29 juillet 2025).

Aujourd’hui, Amer Khalil continue à défendre l’action de François Abou Salem et du Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, malgré toutes les embûches – le manque de moyens et des libertés, les interdictions israéliennes de tout rassemblement de plus de cinquante personnes etc. – À l’heure du génocide de Gaza et de la colonisation à outrance, il reste le gardien du temple de la création à Jérusalem-Est, où plane la figure de François Abou Salem et de tous les artistes qui ont participé à cette aventure, humaine et professionnelle et fait vivre le lieu. Il poursuit le combat. C’est ce que montre au fil des pages et de son enquête, Najla Nakhlé-Cerruti, reconstituant le parcours de l’auteur, acteur, metteur en scène et directeur de la troupe El-Hakawati qui a marqué le Théâtre National Palestinien de son empreinte et dont les jeunes créateurs ont repris le flambeau. Pour son travail, Najla Nakhlé-Cerruti a reçu le Prix du Meilleur livre sur le Théâtre attribué par le Syndicat de la critique Théâtre, Musique et Danse.

Brigitte Rémer, le 11 août 2025

Le Théâtre palestinien et François Abou Salem, de Najla Nakhlé-Cerruti est publié aux éditions Actes Sud-Papiers / collection Apprendre – Préface d’Olivier Py – (115 pages, 14 €) – Les visuels ci-dessus sont issus de l’ouvrage.