« Silence » Al-Harraniya – 1968 © BR 2007

Sculpteur égyptien majeur, dessinateur et artiste peintre d’un immense talent, Adam Henein a rejoint l’autre rive, le 22 mai 2020. L’univers magique qu’il a créé autour de lui à partir de l’héritage du passé, construit une œuvre d’une extraordinaire modernité.

Au fil d’une vie artistique accomplie, Adam Henein a inventé des formes et des volumes, décliné la subtilité des couleurs à partir de pigments naturels, cherché matières et matériaux dans les ressources du pays. Il a exposé en Égypte, dans le monde arabe, en Europe, et aux États-Unis, s’est posé à Paris entre 1971 et 1996 et exposé au cours de cette période dans diverses galeries et biennales d’art. Il a toujours été profondément égyptien, puisant dans son pays la matière vive de son inspiration. Il est imprégné des cultures musulmane, juive et chrétienne, dans l’Égypte multiculturelle des années 1930/1940 dans laquelle il a vécu.

Né au Caire le 31 mars 1929, Adam Henein est attiré très tôt par le dessin et les arts appliqués en observant le travail méticuleux de son père dans l’atelier familial d’argenterie et travaux sur métaux, et en se rendant au Musée Égyptien, avec l’école. Là est née sa passion pour la sculpture, l’apprentissage du regard, l’art du détail. Il complète plus tard cette auto-formation à la Faculté des Beaux-Arts du Caire. En 1953, diplôme en poche, il obtient une bourse d’étude pour l’Allemagne et passe un an et demi à Munich. En 1960 c’est à l’Institut Goethe du Caire qu’il présente sa première exposition, composée de dessins à l’encre de Chine et de peintures. On lui reconnaît des influences, dont celle de Paul Klee, mais il se plait à rester en retrait de l’art européen. Son séjour en Nubie, lieu d’architecture et de motifs de décoration spécifiques, de fêtes familiales, inspire son œuvre. En 1963, avec la construction du barrage d’Assouan, la vallée est inondée et il s’installe avec sa femme, Afaf, dans l’Île Éléphantine. Il y réalise de nombreuses sculptures comme Hibou, en 1963, Âne – Homme au poisson – Homme qui boit à la jarre, en 1965, travaille sur la figure du Chat, mythique et sauvage, un bloc blanc en plâtre posé au sol où se croisent les courbes et les aigus. Adam Henein transporte ses sculptures en felouque quand il rentre au Caire, puis repart pour Louxor où il passe deux ans au cœur de la mémoire historique antique et du fastueux patrimoine de la région. L’observation des fresques et peintures tombales de Thèbes, ainsi que les couleurs des champs et des villages le marque à tout jamais. Il y réalise de nombreuses sculptures dont Gentle Breeze (bronze/doré) personnage longiligne et digne, très épuré, portant une longue robe ajustée. En 1966, il participe à une exposition d’art africain, à Dakar, organisée par André Malraux, ministre français des Affaires Culturelles.

Dans le jardin – Al-Harraniya – © BR 2007

La guerre des six jours, en 1967, lui coupe les ailes et il décide de se poser. Il acquiert un terrain à l’extérieur du Caire où son voisin, Ramsès Wissa-Wassef, architecte et artiste, lui construira une maison de terre et son atelier, dans un environnement de nature, à Al-Harraniya. En 1971 il participe à une exposition au Musée Galliera, à Paris, sur le thème Cinquante années d’art égyptien contemporain, et décide de séjourner en France quelque temps. Il y reste vingt-cinq ans, tout en puisant son inspiration dans ce qui forge son identité, le monde arabe. Il y travaille particulièrement la peinture, partant à la découverte de nouveaux supports comme le papier japonais, translucide, et le papyrus dont la technique vient d’être redécouverte. Il expérimente différents formats. La profondeur de ses couleurs faites de pigments naturels et gomme arabique dans l’œuvre peinte sur papyrus, notamment dans les années 1986/87, invite à la méditation. La Pierre Noire, Hommage à Giotto, Hommage à Fra Angelico, The Cloverfield, The Dawning, The Burning bush, Noon day quiet sont de cette veine-là. Le disque, issu de l’idée du disque solaire, devient aussi une de ses sources d’inspiration. Il réalisera plus tard sa série Pain de I à V, travaillant sur ce même concept, Harraniya 2002. Squares, peinture réalisée à Paris en 1981, se compose d’un panneau aux formes géométriques et aux patines savamment élaborées et posées sur un fond gris ardoise. Il réalise aussi des sculptures de petit format, comme en 1983 Celebrity I et II en bronze polychrome, en 1984 Père et ses deux fils ou encore Le jeune élégant, en bronze. Il participe chaque année à la Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC), de 1980 à 1985 et expose dans différents lieux et galeries, en France, en Europe et hors d’Europe.

En 1987, Adam Henein multiplie les allers-retours entre la France et l’Égypte, expose peintures et sculptures à la Galerie Mashrabiya du Caire. Le ministre égyptien de la Culture, Farouk Hosni, lui confie une mission de veille pour la restauration du Sphinx de Gizeh. En avril 1991, il expose ses œuvres à Paris, à l’Institut du Monde Arabe – inauguré quatre ans plus tôt sous la présidence d’Edgar Pisani -. Elles accompagnent celles de Nada Raad et Chaouki Choukini dans l’exposition intitulée Trois sculpteurs. Dans le catalogue qui l’accompagne, Pierre Gaudibert écrit, parlant de ses sculptures : « Le spectateur doit à son tour tourner, contempler, prendre du temps pour pénétrer cet art exigeant et rare, cette œuvre qui s’impose dans le silence et le recueillement. Il faut la mériter ! » En 1992 il participe à la IVème Biennale Internationale du Caire et reçoit la Médaille du Nil pour la sculpture. « Il existe une sorte de relation organique entre moi-même et la sculpture » dit-il. Il rentre définitivement en Égypte et fonde, en 1996, le Symposium international de sculptures d’Assouan, soutenu par le ministère de la Culture et le Gouvernorat d’Assouan, se lance à fond dans le travail du granite et les œuvres monumentales et participe de la transmission aux artistes, égyptiens et internationaux venus échanger leurs visions. Chaque artiste invité crée son oeuvre de granite qui rejoint ensuite un Musée à Ciel Ouvert créé dans le désert où les œuvres dialoguent entre elles. Il obtient la Récompense d’État pour les Arts, en 1998 et le Prix Moubarak, en 2004.

« Le Vaisseau d’Adam » 2003/2004 – Al-Harraniya – 18 janvier 2014/Inauguration du Musée © Nabil Boutros

Entre 2000 et 2004, le sculpteur construit dans son jardin avec l’aide de Mahmoud, son assistant, une sculpture monumentale, Le Vaisseau d’Adam, sorte d’arche de Noé remplie d’animaux – âne, brebis, chats, hibou, oiseaux – figures et ombres du passé comme ce Guerrier. On est entre ciel et terre, sous la lumière. Ses sculptures, à bord de ce vaisseau de la mémoire, sont la synthèse de son travail. Pesanteur et légèreté se confrontent, « l’union des contraires » comme il le dit lui-même. « La pesanteur du bloc sculpté et l’art de lui conférer un aspect de légèreté… » Dans La trajectoire d’une vie, texte écrit pour le magnifique ouvrage édité sous la direction de Mona Khazindar, chez Skira, en 2006, il dialogue avec la critique d’art Fatma Ismaïl et lui confie : « Le travail créateur, selon moi, est une découverte toujours renouvelée, et s’il me semble que je m’immobilise, alors je m’empresse de larguer les amarres, et je pars. » Ce livre d’art édité en trois versions différentes – en arabe, français et anglais – parle de son parcours et de ses œuvres au moment où il présente, en 2006, une extraordinaire rétrospective de son travail dans un palais mamelouk du Caire récemment restauré, le Palais Taz, dans une scénographie de Salah Maréi, son ami.

« Rencontre » 1990/2007 – Al-Harraniya © BR 2011

En 2007 c’est une exposition d’œuvres blanches, lumineuses, réalisées en plâtre autre matière de prédilection, qui est présentée à la Galerie Ofoq un du Caire. Elles couvrent une cinquantaine d’années à compter de 1953. On y voit, entre autres : Fatma, un magnifique portrait aux traits d’une grande finesse, Le Caire, 1953 ; Un homme qui boit, et Le combattant numéro (1), digne et grave, nu et tenant un bouclier, le buste en trapèze, deux sculptures de l’Ile de Philae, 1964/1965 ; Silence et La liseuse, figures monumentales assises, massives et récurrentes dans l’œuvre du sculpteur, les mains posées sur les genoux pour la première, tenant un livre pour la seconde, Al-Harraniya, 1968/69 ; Chien au museau effilé et au corps d’animal mythique, Al-Harraniya, 1970 ; La mère, bloc d’une grande simplicité, la taille à peine esquissée, un léger déhanchement, la tête bien sur les épaules, Paris, 1972 ; Suspens, un chat aux aguets, prêt au bond, Paris, 1973 ; Oum Kolsoum en majesté dans ses ondulations et dans l’art du détail, un fin quartier de lune en guise de broche, le foulard que la chanteuse tenait toujours à la main, ici noué sur le côté de la robe, comme une décoration, Al-Harraniya, 2003 ; Désir, un oiseau, posé au sol, oiseau-symbole bec grand-ouvert, crieur, Al-Harraniya, 2006. Quand il compare le plâtre à d’autres matières, plus précieuses comme le bois, le bronze ou le marbre, Adam Henein dit à Soheir Fahmi, lors d’un entretien pour Al-Ahram Hebdo (12/18 décembre 2007) : « Je voudrais que la force de la sculpture vienne de ses profondeurs et non de l’extérieur avec toutes ses fioritures… Le plâtre a la simplicité de la pureté et du recueillement…. Une neutralité qui fait face et laisse passer la lumière… C’est une matière plus chaleureuse qui ne met aucune barrière avec son interlocuteur. »

Cette même année, en avril 2007, Adam Henein avait accepté, par gentillesse, d’exposer au Centre Culturel Français d’Alexandrie – aujourd’hui Institut Français – où j’oeuvrais ; une première, une grande fierté. Son bronze majestueux de La Liseuse, emblématique de l’œuvre, était posée au centre de cette belle villa qu’occupait le CCFA, rue Nabi Daniel. Autour de l’imposante sculpture, sur les murs, des Peintures et Fusains réalisés entre 2005 et 2007. La complémentarité entre sculpture et peinture était évidente. Son œuvre picturale, aussi féconde que l’œuvre sculptée, s’est développée au fil des années. Pour ne citer que quelques-unes des toiles, retenons cette série de têtes, réalisée en 2009 à Harraniya dont on ne devine que les formes d’un visage caché sous des pigments gris. L’une, Star, est comme cagoulée, entourée d’une corde qui interdit la parole, une étoile à la place du cerveau, sur un fond brun-fauve ; une autre, Masque blanc sur fond ocre, souligne d’une touche de violet profond le contour d’un visage bâillonné ; deux autres toiles, Untitled, deux têtes dont la première travaille sur une déclinaison des pigments et un granité de tons clairs, la seconde s’apparente à une radiographie et semble dessiner l’intérieur du crâne, avec des blancs contrastés sur fond noir et une pointe d’humour par les trois formes géométrique, l’œil en triangle, l’oreille en cercle, la carotide en étoile.

Inauguration du Musée Adam Henein – Al Harraniya – 18 janvier 2014 © Nabil Boutros

Adam Henein a consacré les dix dernières années de sa vie au classement méthodique et à l’élaboration de la transmission de son œuvre, une sorte d’inventaire. Il a créé une Fondation puis érigé un musée dans son jardin. Ce musée a remplacé son ancienne maison de terre, il en a pensé les plans avec Salah Maréi en fonction des volumes de ses sculptures. Puis il l’a fait construire, véritable écrin pour son œuvre. Soixante années de son travail artistique sont présentées sur trois niveaux, avec puits de lumière et multitude d’angles et reliefs pour que chaque œuvre prenne toute sa dimension, et vive. Tous les espaces sont habités jusqu’aux moindres petites failles, murets, pans de murs, reliefs. De nombreux dessins et peintures se fondent dans les sculptures comme en miroir. Inauguré en 2014, le lieu est magique, habité de ses pensées artistiques et réalisations poétiques, excentriques, nostalgiques. « Avec le temps on n’a plus besoin d’un sujet, on va vers la sculpture immédiatement » disait-il.

Dans l’atelier – Al-Harraniya © BR 2007

Admirateur entre autres du sculpteur Mahmoud Mokhtar, son compatriote, l’abstraction géométrique et l’équilibre des formes, ses territoires de pensée, espaces et volumes, le rythme de ses sculptures – en ardoise, plâtre, bronze, granite, basalte, métal, calcaire, argile – leur élégance, définit sa cosmogonie. Adam Henein a l’art des contrastes, entre puissance et harmonie, matière brute, épure et raffinement, verticalité et horizontalité. Ses peintures et dessins sur papyrus, chargés de symboles et couleurs pastel relèvent d’une expérience presque mystique. Ses patines – brun, ocre et terre de Sienne – appellent le sol et les villages d’Égypte, la couleur des sables et de sa maison en pisé.

Dans l’atelier – Al-Harraniya © BR 2007

Dans son oeuvre, les temps se superposent en une quête d’absolu où se mêlent passion, pureté des lignes, beauté. Sa sculpture croise parfois l’art des Cyclades, dans la simplicité et la sérénité, dans l’éternité et le mystère. Il y a quelque chose d’immuable dans son art qui explore le signe et le symbole. Ses thèmes sont récurrents. Sa maison-atelier-jardin à Harraniya avec vue au loin sur les Pyramides, trésor où s’entremêlent esquisses, œuvres achevées, projets, outils pour soulever les blocs et strates de vie superposées est devenue musée, mémoire vive d’une œuvre savante, sacrée, en même temps que d’une grande simplicité et densité. « La Beauté » de Baudelaire me vient à l’esprit en regardant son œuvre, dans l’amplitude du mouvement, avec les mots pour l’un, la matière minérale pour l’autre : « Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ; J’unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes ; Je hais le mouvement qui déplace les lignes, Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. » Comme l’oiseau posé sur le toit de sa maison, mouette ou hirondelle, Adam Henein a pris son envol, dans sa quête d’éternité.

Brigitte Rémer, le 10 juin 2020

Cet article a été écrit à partir des textes et iconographie issus des documents suivants : Catalogue Henein de ASB Gallery, Montreux (1988), article de Michaël Gibson – Catalogue de l’Institut du Monde Arabe/Musée/Unité Art Contemporain, Paris, Trois sculpteurs contemporains, (1991), article de Pierre Gaudibert – Adam Henein, sous la direction de Mona Khazindar, édition Al-Mansouria/Skira, (2005) – Adam Henein, catalogue de la Galerie Ofoq un et du ministère égyptien de la Culture/secteur des arts plastiques (2007), directeur de la galerie Ihab Al-Labbane – Catalogues du Symposium international de sculptures d’Assouan, (2009 à 2015) – Adam Henein Museum, a life of creativity, sous la direction de Karim Francis (2014), et Journal Al-Ahram Hebdo, deux articles de Soheir Fahmi, (8/14 mars 2006 et 12/18 décembre 2007).

Offerts par Adam Henein au fil de nos rencontres entre 2004 et 2008, époque où j’étais directrice adjointe du Centre Culturel Français d’Alexandrie/Institut Français, puis lors de mes passages à Al-Harraniya, en 2011 et 2018, ces documents portent sa signature et les couleurs de la terre d’Égypte, son histoire de vie et sa philosophie dans la traversée du XXème siècle et le début du XXIème, ses recherches et passions pour les formes, volumes et matériaux peints et sculptés. Un homme simple. Un immense artiste. Merci Adam !

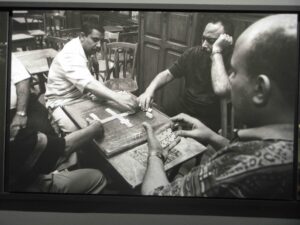

Adam Henein et Brigitte Rémer au Palais Taz – Le Caire, © Nabil Boutros 2006

Musée à ciel ouvert – Assouan © BR 2007

« Oiseau » – Al-Harraniya @ BR 2007

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.