Création théâtrale de Chrystèle Khodr et Nadim Deaibes, à la MC93, Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Bobigny – spectacle en langue arabe surtitré en français.

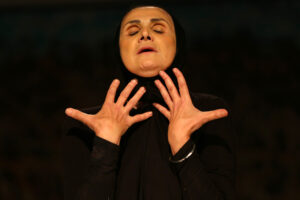

Chrystèle Khodr est seule en scène, assise avant l’arrivée des spectateurs, et suspendue au récit magnétique d’un sombre épisode de la guerre civile libanaise, un massacre commis dans un camp palestinien par les milices de droite, en 1976. Elle pianote sur son transistor enregistreur posé sur une table, au centre, pour écouter les témoignages de plusieurs personnes, dont une infirmière suédoise survivante, militante communiste qui y travaillait, Eva Ståhl. Les bandes magnétiques qui l’environnent et qu’elle tresse pour construire sa scénographie sont le cœur du sujet, ils portent la mémoire.

L’actrice a décidé de raconter. Elle met en garde sur la réalité des événements qui vont faire théâtre – elle est sur scène et nous sommes spectateurs – mais qui en fait ne sont pas théâtre. Elle ne jouera pas, ne fera pas semblant, nous sommes face à des événements réels, insiste-t-elle.

Le camp de Tal Al-Zaatar situé à Beyrouth et gardé par des fédayins, comptait plus de trente mille réfugiés palestiniens depuis la Nakhba de 1948, jusqu’à l’attaque par des milliers de miliciens chrétiens maronites soutenus par la Syrie de Hafez al-Hassad. Deux mois avant sa reddition annoncée, les coupures d’eau et d’électricité et la suspension de l’approvisionnement menèrent la population à la famine si bien que la Croix-Rouge s’engagea à l’évacuation de tous, c’était le 11 août 1976. Or, dès le lendemain, 12 août, les miliciens chrétiens entraient dans le camp pour commettre un véritable carnage, en toute impunité, ils n’ont jusqu’à ce jour jamais été jugés.

Chrystèle Khodr eut connaissance de ces événements par une vidéo trouvée par hasard en 2017 alors qu’elle faisait des recherches sur un autre spectacle. Eva Ståhl, cette infirmière suédoise, racontait sur un lit d’hôpital, le 2 août 1976, les atrocités qu’elle avait subies, ainsi que tous les Palestiniens du camp. Cinq ans plus tard elle décide de reprendre le sujet, de chercher dans les archives et de partir à la recherche de cette infirmière dont elle ne connaissait pas même le nom. Elle la retrouve en Suède, à Göteborg et s’y rend avec Nadim Deaibes pour la rencontrer. Eva a soixante-quatorze ans, son mari est mort dans le camp, tué par une bombe, elle, a perdu un bras et l’enfant de sept mois qu’elle portait. De ce récit d’Eva Ståhl, qui finalement sera exfiltrée, contre son gré, grâce au reporter de guerre suédois Anders Hasselbohm, est né le spectacle, grâce aussi au récit d’un médecin chef du Croissant Rouge au camp, Youssef el Iraqi qui a écrit son journal sur des petits bouts de papier, pendant les cinquante-deux jours de siège.

Au fil de la narration où se croisent les voix d’un même massacre, où l’on se suspend aux mots et à l’environnement sonore (signé Ziad Moukarzel), Chrystèle Khodr construit avec une grande habileté ce qui ressemble à une prison, le camp de Tal Al-Zaatar, par une installation progressive des bandes magnétiques sur des poteaux, qui marquent l’enfermement et sont la matière vive de la mémoire. Eva Ståhl raconte son engagement, personnel et politique, son adhésion au Parti Communiste dans les années 60, le bénévolat dans le camp, les rencontres, et plus tard la destruction, les exécutions. Certains silences en disent long, qui, comme des zones blanches, marquent les interruptions de la mémoire. « Ne laissez pas tomber la branche d’olivier de mes mains… » À un moment l’actrice suspend le processus du récit et lance avec ironie « attention, urgence théâtre » pour signifier qu’elle entre dans le jeu et prendre un peu de distance avec l’aspect documentaire du récit.

Pourtant le vif du sujet inscrit bien la répétition de l’Histoire. Le massacre du camp de Tal Al-Zaatar évoque celui de Sabra et Chatila qui aura lieu six ans plus tard, en 1982, commis par les milices chrétiennes phalangistes alliées d’Israël dans le même contexte où le conflit israélo-palestinien se superpose à celui de la guerre civile libanaise. Jean Genet qui se trouvait à Beyrouth avait alors écrit Quatre heures à Chatila. Avec Silence, ça tourne, habilement écrit, construit et mis en scène, Chrystèle Khodr et Nadim Deaibes – qui signe scénographie, lumières et mise en scène – invitent à la réflexion, d’autant que ce massacre parle aussi d’aujourd’hui et du génocide Gazaoui qui se poursuit sous nos yeux en toute impunité, à l’encontre du même peuple, les Palestiniens.

Brigitte Rémer, le 5 décembre 2025

Écriture et jeu Chrystèle Khodr – mise en scène Nadim Deaibes, Chrystèle Khodr – scénographie et lumière Nadim Deaibes – son Ziad Moukarzel

Du 26 au 30 novembre 2025, mercredi et jeudi à 20h, vendredi à 20h30, samedi à 19h, dimanche à 16h, à la MC93/Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, 9 Boulevard Lénine, 93000 Bobigny – métro : Bobigny Pablo Picasso – Tél. : 01 01 41 60 72 60 – site : mc93.com – En tournée : du 10 au 18 mars 2026, au Théâtre de la Bastille, 75011. Paris – le 20 mars 2026, au Théâtre Joliette, à Marseille, dans le cadre de la Biennale des écritures du réel.