Exposition de l’artiste Bijoy Jain du Studio Mumbai, avec les artistes Alev Ebüzziya Siesbye et Hu Liu – Commissaire de l’exposition Hervé Chandès – Fondation Cartier pour l’art contemporain – Derniers jours.

On entre dans un espace de rêverie et de méditation à la rencontre des œuvres de Bijoy Jain, principal architecte du Studio Mumbai, une agence multidisciplinaire qu’il a fondée et dirige à Bombay – Mumbai, en marathi – et dans laquelle il explore les liens entre l’art, l’architecture, la littérature, la philosophie et la matière. L’artiste a inventé et réalisé sur site l’exposition, dans un dialogue fécond avec la Fondation Cartier, Le souffle de l’architecte ajoute de la simplicité à la simplicité transparente de son bâtiment iconique.

Né en 1965 à Mumbai, Bijoy Jain a d’abord travaillé à Los Angeles et à Londres après un master d’architecture de l’Université de Washington, avant de rentrer en Inde en 1995, année où il fonde le Studio Mumbai. En écho à son travail artistique, il est professeur invité dans différentes universités dont Yale University et l’Académie Royale des Beaux-Arts du Danemark, et enseigne actuellement à l’Académie d’Architecture de Mendrisio, en Suisse.

Bijoy Jain travaille en sculpteur, à différentes échelles, du plus petit caillou à l’équilibre de blocs polis ou bruts défiant la gravité. Il s’intéresse aux fragments architecturaux, expérimente des matériaux comme bois, brique, eau, fil, terre et pierre, et aux déclinaisons de couleurs naturelles des plus raffinées. Il fonctionne de manière empirique à travers envie, désir et rencontres et dessine sur la pierre, le sol et les murs des signes et symboles.

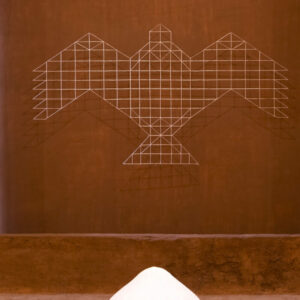

On pénètre dans la Fondation Cartier comme on entrerait au Studio Mumbai où « Le processus créatif s’appuie sur un espace de silence, où l’artiste doit équilibrer le rythme de son souffle avec la dextérité géométrique de la construction. » Le chant des pierres, les entrecroisements et labyrinthes de briques, les tracés sur le sol de lignes au fil de pigment, les réverbérations et appels de lumière et d’ombre, la pénombre dans les salles du bas, les incrustations et reliefs dans le bois et la pierre, les lignes brisées, le tressage de bambous noués avec des fils de soie, les cénotaphes miniatures appelés tazias destinés à être portés sur les épaules lors de processions religieuses, sont autant d’expériences que le visiteur partage. Les œuvres sont imprégnées d’une beauté étrange et profonde, comme l’est aussi ce Mandala Study, un cadre en bambou géométrique en forme d’oiseau doré, suspendu en plein vol dans son or de lune (ci-dessous).

La couleur est à l’œuvre, peinture grattée, écaillée, restes de patine, couleurs chaudes ou passées, délavées, fondues, effacées, papier frappé. Des pans de murs et façades de maisons vernaculaires, des constellations, une foule de petits personnages et animaux posés sur la terre et le sable, amas bien ordonnés, des figures géométriques ou des figures libres, l’exposition joue de contraste. Entre clarté et ténèbres, petit et grand, la déclinaison des matériaux naturels et des couleurs, fragilité et résistance, inspiration expiration, dedans dehors, réalité et imaginaire, le visiteur voyage.

Au geste posé par Bijoy Jain qui parle du souffle de la vie s’ajoute la créativité de deux artistes dont il s’est entouré, dans un même esprit de rituel : Hu Liu, a réalisé au graphite des dessins monochromes noirs d’éléments tels que L’eau/Sea – L’herbe/Grass – Cinq Saules/Five Willows et les céramiques en grès d’Alev Ebüzziya Siesbye, artiste danoise d’origine turque, créant ce qu’elle appelle des bols volants, qui, en apesanteur, dialoguent avec la terre.

Les créations de Studio Mumbai ont fait l’objet d’expositions dans de nombreuses galeries à travers le monde ainsi que d’acquisitions dans les collections permanentes comme au Canadian Centre for Architecture, au MOMA de San Francisco et au Centre Georges Pompidou, à Paris. Elles ont été exposées au Victoria and Albert Museum de Londres en 2010, à la Biennale de Sharjah en 2013, à la Biennale d’Architecture de Venise en 2010 et 2016. Le Studio Mumbai a reçu de nombreuses récompenses dont le Global Award in Sustainable Architecture en 2009, la Grande Médaille d’Or de L’Académie d’architecture de Paris en 2014, l’Alvar Aalto Medal en 2020, le Dean’s Medal de l’Université de Washington de Saint-Louis en 2021.

Rencontrer les œuvres de Bijoy Jain est une expérience émotionnelle et sensorielle. Derrière le corps en action et l’espace, il y a le mystère du temps et le processus qu’il met en place, il y a des énergies qui circulent, des vibrations, la vie et la pensée, quelque chose de cosmique. Bijoy Jain crée au rythme et au son du souffle et c’est d’une grande vitalité, d’une grande beauté.

Brigitte Rémer, le 15 avril 2024

Le souffle de l’architecte – Commissaire de l’exposition, Directeur Général Artistique de la Fondation Cartier, Hervé Chandès – Commissaire associée, Conservatrice à la Fondation Cartier, Juliette Lecorne – Un ouvrage de toute beauté, conçu par le directeur artistique japonais Taku Satoh, est publié, « Bijoy Jain, Le souffle de l’architecte » aux éditions Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris (49 euros).

Jusqu’au 21 avril 2024, tous les jours de 11h à 20h sauf le lundi, nocturne le mardi jusqu’à 22h – Fondation Cartier pour l’art contemporain, 261 Bd Raspail. 75014. Paris – métro : Denfert-Rochereau. Tél. : 01 42 18 56 50 – site : www.fondationcartier.com – Derniers jours.