© Simon Gosselin

Textes de Thomas Bernhard, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler – adaptation et mise en scène Julien Gosselin – traduction Anne Pernas, Francesca Spinazzi (Panthea) – avec la Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlin et la compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur – au Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt, en partenariat avec le Théâtre Nanterre-Amandiers – dans le cadre du Festival d’Automne.

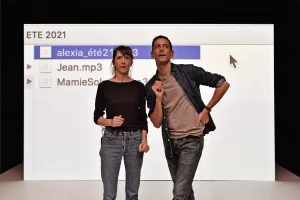

C’est un livre de Thomas Bernhard, Extinction – un effondrement, cinq cents pages écrites très serrées et sans paragraphes ni respiration, scindé en deux sections intitulées télégramme et testament, texte qui se révèle dans la dernière partie du spectacle. C’est une soirée en trois temps, deux entractes et beaucoup de mouvements, de styles et d’auteurs différents, évoquant l’écroulement de l’Empire Austro-hongrois et comme une véritable fin du monde. Extinction, le titre, sert le propos. Par le partenariat avec la Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlin où Julien Gosselin est artiste associé, les actrices et acteurs allemands et français se partagent le plateau pour dessiner ce monde viennois sur le déclin. De la Volksbühne : Zarah Kofler, Rosa Lembeck, Marie Rosa Tietjen et Max Von Mechow ; de la Compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine Goron, Victoria Quesnel, Maxence Vandevelde. La langue voyage avec souplesse de l’allemand au français et vice versa, par les sur-titrages. La caméra in situ est reine et suit les acteurs dans des pièces où le spectateur ne pénètre que par écran interposé. Le spectacle a été créé au Printemps des Comédiens de Montpellier en juin dernier, avant d’être présenté au Festival d’Avignon.

La première partie est exclusivement électro, signée Guillaume Bachelé et Maxence Vandevelde. Les spectateurs entrant dans le théâtre sont invités à monter sur le plateau pour danser et prendre un verre de bière, autour des DJ. Certains rejoignent le groupe des danseurs, d’autres s’installent et regardent le plateau qui ressemble à un dancefloor, une discothèque, avec néons, images et fumées. Une trentaine de minutes plus tard, deux femmes, Rosa et Victoria se fraient un passage dans la foule et s’extraient, se poursuivant en se jetant à la figure des mots d’amour en allemand, évoquant un village, Wolfsegg et un appel téléphonique pressant. Elles esquissent ainsi ce qui se développera dans la partie finale du spectacle.

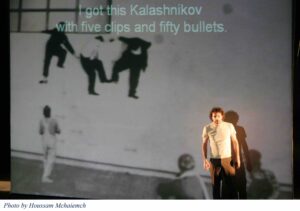

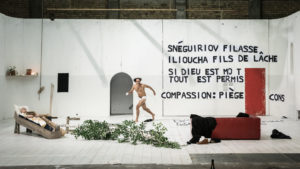

Après un premier entracte au cours duquel le ballet des techniciens prend le relais pour construire la scénographie (de Lisetta Buccellato) – les différentes pièces d’une maison huppée dans laquelle se déroule une soirée mondaine – ce second temps du spectacle débute par des images de jeux de massacre et de tuerie, l’extinction concrète d’une aristocratie décadente. Cette partie nous mène dans l’univers d’Arthur Schnitzler, auteur autrichien comme Thomas Bernhard, à travers plusieurs récits dont Mademoiselle Else/Fräulein Else, un monologue intérieur écrit en 1924 qui montre, d’une soirée à l’autre la jeune femme au nom éponyme, issue de la bourgeoisie viennoise, contrainte à l’humiliation allant jusqu’à la prostitution, pour sauver son père, avocat, de la ruine ; Double Rêve/Traumnovelle, d’abord publié en feuilleton à partir de 1925, récit dans lequel les fantasmes d’Albertine et les pulsions de Fridolin circulent de l’un à l’autre et se répondent en une confession mutuelle d’aventures érotiques, vécues ou fantasmées ; La Comédie des séductions/Komödie der Verführung publiée en 1924, peinture sensible de la société viennoise, dans laquelle rôde la figure de Sigmund Freud et dans un autre registre celle de Gustav Mahler, le jour où la première guerre mondiale éclate et où la catastrophe des deux guerres s’annonce. Lors d’un bal masqué chez le prince de Perosa, la comtesse Aurélie, soeur d’un écrivain, se décide pour l’un de ses trois prétendants, le baron de Falkenir, alors que les jeux de séduction emportent les autres invités, principalement la cantatrice Judith Asrael et la violoniste Séraphine Fenz.

© Simon Gosselin

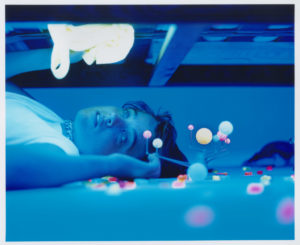

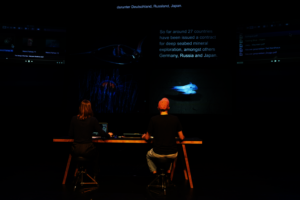

Cette seconde partie montre la société viennoise d’avant-guerre en pleine décadence, la grande Histoire en toile de fond. Elle est presque exclusivement composée d’images projetées issues de la captation in situ. Franck Castdorf – qui a dirigé la Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz jusqu’en 2017 – avait utilisé cette technique, notamment dans Les Frères Karamazov à la Friche Babcock de La Courneuve. On y trouve aussi des passages de La Lettre de Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, ami de Schnitzler, une sorte de manifeste de la dissolution de la parole et du naufrage du moi, significatifs de l’époque. Ils étaient juifs tous deux, faisant face à l’émergence de l’antisémitisme. Ces différentes histoires se tissent entre elles et les personnages interfèrent et se mêlent en fondu-enchaîné. Le spectateur est emporté par les mouvements de la caméra et entre dans l’intimité des personnages. De loin en loin, comme si l’on regardait par le trou de la serrure de la salle de bains ou de la chambre scénographiées aux deux extrêmes de l’espace scénique, côté jardin et côté cour, apparaissent quelques personnages qui nous permettent de pénétrer dans leur sphère privée et leurs doutes, à travers quelques bribes de dialogues et quelques scènes où l’on comprend que le réel leur pèse.

© Simon Gosselin

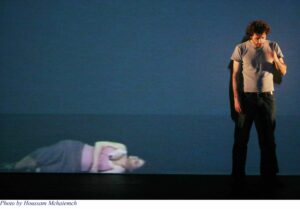

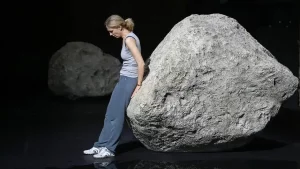

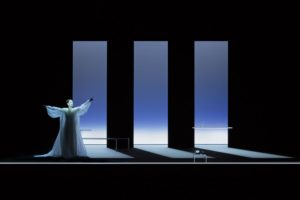

La troisième partie, après un second entracte et le démontage du décor dans une même chorégraphie des techniciens, est basée sur le récit de Thomas Bernhard, Extinction, mot-clé qui guide le concept d’ensemble du spectacle, extinction du monde, du couple, de la famille, extinction de l’espèce. La guerre est bien là pour le rappeler et l’aristocratie ne pose aucune limite. Cette partie prend la forme d’une longue narration, en allemand surtitré, remarquablement restituée par l’actrice Rosa Lembeck, – jeune femme qu’on suit de manière discontinue depuis le début du spectacle, et néanmoins sorte de lien entre les parties – dans un monologue acide contre sa famille, sur un plateau dépouillé où se côtoient intimité, violence et rage. Assise sur un tabouret posé sur une estrade, elle est entourée d’une poignée de spectateurs invités à rejoindre le plateau, séquence de théâtre dans le théâtre. Elle se raconte, endossant le rôle de Murau, le narrateur d’Extinction dans le récit de Thomas Bernhard, un riche héritier qui ne côtoyait plus sa famille depuis longtemps, et qui revient au château familial de Wolfsegg, en Autriche, pour enterrer ses parents – son père, ancien membre du parti nazi, sa mère, fervente catholique et maîtresse de l’archevêque Spadolini – et son frère. Il vient d’apprendre leur mort dans un accident de voiture. L’actrice débobine ce monologue, dans un texte plein de rancœur et de réminiscences.

© Simon Gosselin

Par le croisement des textes des grands auteurs qui balisent le spectacle, la littérature autrichienne est à l’honneur et se décode à travers les images montées en direct de la captation vidéo s’affichant en miroir avec les acteurs, sur scène. De courtes séquences prolongent en effet, de l’écran à la scène, le raffinement autant que la barbarie et l’apocalypse à venir, l’intellectualité et les références, la place de l’art et le nihilisme de Thomas Bernhard.

Comme dans ses spectacles précédents, Julien Gosselin pose un geste artistique radical, avec sa compagnie, fondée en 2009, à laquelle se sont joints pour Extinction les acteurs de la Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz. Après Les Particules élémentaires, de Michel Houellebeq il y a dix ans ; 2666, roman-fleuve de Roberto Bolaño, fut un marathon de douze heures sur la violence dans nos sociétés ;1993, d’Aurélien Bellanger une traversée sur l’idée européenne ; Le Marteau et la Faucille de Don DeLillo, touchait à l’absurde du monde des affaires ; Le Passé, à travers le portrait d’une femme, faisait déjà celui d’une fin du monde à travers cinq textes de Léonid Andréïev tissés ensemble. C’est toujours une expérience que d’assister à un spectacle de Julien Gosselin, le terrain est escarpé, et il slalome effrontément sur la ligne blanche entre théâtre, cinéma et ici, concert. Son évocation de mondes et de sociétés en décomposition en montre toutes les tensions. Il travaille aux frontières de la transgression artistique, brouillant le rapport scène/salle et questionnant le théâtre.

Brigitte Rémer, le 10 décembre 2023

© Simon Gosselin

Interprètes : Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine Goron, Zarah Kofler, Rosa Lembeck, Lotic, Victoria Quesnel, Marie Rosa Tietjen, Maxence Vandevelde, Max Von Mechow – scénographie, Lisetta Buccellato – dramaturgie, Eddy d’Aranjo, Johanna Höhmann – musique : Guillaume Bachelé, Lotic, Maxence Vandevelde – lumière, Nicolas Joubert – vidéo : Jérémie Bernaert, Pierre Martin Oriol – son, Julien Feryn – costumes, Caroline Tavernier – cadre vidéo : Jérémie Bernaert, Baudouin Rencurel – avec la participation de tous les départements de Si vous pouviez lécher mon cœur et de la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz – Le Théâtre de la Ville-Paris, le Théâtre Nanterre-Amandiers/CDN et le Festival d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation..

Théâtre de la Ville/Sarah Bernhardt, place du Châtelet. 75004. Paris – du 29 novembre au 6 décembre 2023, à 19h – tél. : 01 42 74 22 77 – sites : www.theatredelaville-paris.com – www. festival-automne.com – www.nanterre-amandiers.com – Prochaine dates : les 5 et 6 janvier 2024, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (Berlin, DE) – les 23 et 24 mars 2024, les Théâtres de la Ville de Luxembourg.