Exposition, du 31 mai au 19 novembre 2023 – Commissaire général Élias Sanbar, écrivain, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco, président du conseil d’administration du Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine, à l’Institut du Monde Arabe.

Depuis 2016, l’Institut du Monde Arabe abrite en ses murs la collection du futur Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine, une collection solidaire d’environ quatre cents œuvres constituées de dons d’artistes, réunie à l’initiative d’Elias Sanbar, écrivain et ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco, et coordonnée par l’artiste Ernest Pignon-Ernest qui avait, dans le même esprit de combat contre la dictature militaire, contribué à la création d’un musée Salvador Allende, à Santiago du Chili. Nous avions rendu compte de ce projet utopique d’un Musée Palestinien dans nos éditions précédentes (cf. www.ubiquité-cultures.fr : 18 mars 2018, Nous aussi nous aimons l’art – 23 septembre 2020, Couleurs du monde.) L’élargissement de la collection suit son cours, au gré des donateurs, les artistes palestiniens, exilés sur leur propre terre, y dialoguent avec les artistes du monde arabe et la scène internationale.

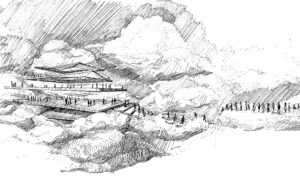

Avec Ce que la Palestine apporte au monde, l’IMA confirme en 2023 la vitalité de la création palestinienne et l’effervescence culturelle du pays, dans et hors le territoire, et propose une approche muséale plurielle. L’exposition montre en trois volets la diversité des courants et des techniques – peintures, dessins, sculptures, photographies -. Le premier volet présente un regard orientaliste avec quelques photographies issues d’un fonds inédit du XIXe siècle, colorisées par la technique du photochrome à partir d’un film négatif noir et blanc et de son transfert sur plusieurs plaques lithographiques, ainsi Samarie, la colonnade et Bethléem. Le second volet construit le regard artistique d’aujourd’hui à travers une sélection d’œuvres contemporaines – pour n’en citer que quelques-unes : La Longue marche de Paul Guiragossian, huile sur toile (1982), Histoire de mon pays d’Ahmed Nawach, (1984), les sérigraphies grands formats réalisées par Ahmad Khaddar (2019), La Foule, une huile sur toile de Soleiman Mansour (1985), les eaux fortes de Noriko Fuse (2017/18/20), Chant de nuit, de François-Marie Anthonioz (1949), un fusain sur papier marouflé sur toile, Ce(ux) qui nous sépare(nt) de Marko Velk, une photographie de Mehdi Bahmed représentant une scène d’intérieur où deux hommes de deux générations différentes, l’un assis, l’autre debout à la fenêtre, regardent dans la même direction (2017), deux grosses jarres en céramique de l’artiste espagnole Beatriz Garrigo, une sérigraphie d’Hervé Télémaque (1970), les acryliques sur toile de Samir Salameh. Au sein de cette seconde partie est montré le projet du Musée Sahab / nuage en arabe, porté par le collectif Hawaf qui se compose d’artistes et d’architectes. Son ambition est de rebâtir une communauté à Gaza et de sortir cette bande de terre palestinienne de son isolement grâce à l’espace numérique et à la réalité virtuelle. L’Association s’engage dans la construction d’un musée contre l’oubli un musée sans frontière, faisant acte de résistance en proposant des ateliers entre les artistes de toutes disciplines et les habitants, et en stimulant la création d’œuvres d’art digitales, autour du patrimoine palestinien : « Le seul moyen de rêver c’est de regarder le ciel… » disent-ils.

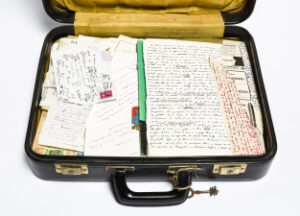

Le troisième volet de l’exposition montre les archives palestiniennes de Jean Genet à partir de deux valises de manuscrits qu’il avait remises à son avocat, Roland Dumas, en 1986. Cette partie est réalisée à l’initiative d’Albert Dichy, spécialiste de son œuvre et directeur littéraire de l’Institut des mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), avec lequel l’IMA a réalisé un partenariat. Synthèse de la vie de Genet, ces valises témoignent d’un joyeux désordre, on y trouve des textes, papiers, factures, numéros du journal L’Humanité, enveloppes adressées à Gallimard son éditeur, enveloppes aux adresses rayées qui lui sont adressées, traces de son compagnonnage avec les Black Panthers : « J’aimais le phénomène Black Panthers, dit-il, j’en étais amoureux. »

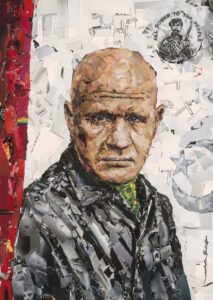

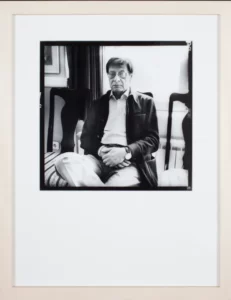

Ces valises racontent aussi l’histoire d’un écrivain qui, à l’âge de cinquante ans, renonce à la littérature et qui fut l’un des premiers européens à pénétrer dans le camp de Chatila le 19 septembre 1982. Il accompagnait à Beyrouth Leïla Shahid devenue présidente de l’Union des étudiants Palestiniens quand, le 16 septembre, eurent lieu les massacres de Sabra et Chatila – plus de trois mille Palestiniens décimés par les milices libanaises, avec l’active complicité de l’armée israélienne qui venait d’envahir le Liban. Dans les mois qui suivent, Genet écrit Quatre heures à Chatila, publié en janvier 1983 dans La Revue d’études palestiniennes. « Pour moi, qu’il soit placé dans le titre, dans le corps d’un article, sur un tract, le mot « Palestiniens » évoque immédiatement des feddayin dans un lieu précis – la Jordanie – et à une époque que l’on peut dater facilement : octobre, novembre, décembre 70, janvier, février, mars, avril 1971. C’est à ce moment-là et c’est là que je connus la Révolution palestinienne. L’extraordinaire évidence de ce qui avait lieu, la force de ce bonheur d’être se nomme aussi la beauté. Il se passa dix ans et je ne sus rien d’eux, sauf que les feddayin étaient au Liban. La presse européenne parlait du peuple palestinien avec désinvolture, dédain même. Et soudain, Beyrouth-Ouest… » Il rencontre de nombreux Palestiniens dans leur exil, se lie d’amitié avec Ania Francos grand-reporter et écrivaine militante et Bruno Barbey, photographe-reporter à Magnum. L’exposition montre aussi une Étude pour Genet, de Ernest Pignon Ernest, pierre noire sur papier (2010), un Portrait de Genet, papier collé sur carton extrait de Poètes de Mustapha Boutadjine (2008). « All power to the people…» un portrait de Marc Trivier (1985) où l’écrivain est assis sur un banc, main gauche dans la poche, écharpe, blouson chaud, il regarde l’objectif : « On me demande pourquoi j’aime les Palestiniens, quelle sottise ! Ils m’ont aidé à vivre » dit-il.

La figure emblématique de Mahmoud Darwich, poète engagé dont l’absence « met fin à l’espoir » comme l’écrivait Bernard Noël, reste très présente et l’écho de sa voix déclamant ses longs poèmes tragiques, demeure. Éloge de l’ombre haute – poème documentaire issu de « Nous choisirons Sophocle » prend ici la forme d’un Hymne gravé à quatre mains, gravure et calligraphie signées de Rachid Koraïchi et Hassan Massoudy. Plusieurs portraits du poète habitent l’exposition : Une photo de Ernest Pignon-Ernest qui l’avait représenté à Jérusalem debout au coin d’une rue et regardant la ville, Mahmoud Darwich, Marché à Ramallah (2009) ; un gros plan de Mustapha Boutadjine Portrait-collage de Mahmoud Darwich, extrait de Poètes (2008), comme il avait représenté Victor Jarra, Pablo Neruda et Salvador Allende pour le Chili en 2004 ; des photographies de Marc Trivier, Pour Mahmoud Darwich (2008) et Mahmoud Darwich à Sarajevo/Mostar I, II et III. Dans les poèmes – traduits en français par Elias Sanbar – se lit l’exil, intérieur et géographique, son expérience multiple : « Ma patrie, une valise, ma valise, ma patrie. Mais… il n’y a ni trottoir, ni mur, ni sol sous mes pieds pour mourir comme je le désire, ni ciel autour de moi pour que je le trouve et pénètre dans les tentes des prophètes. Je suis dos au mur. Le mur / Écroulé ! »

Avec Ce que la Palestine apporte au monde, le pays est célébré en majesté, selon les mots de Jack Lang, Président de l’IMA, et les œuvres internationales rassemblées croisent toutes les disciplines, portant haut l’excellence artistique dans « une volonté collective de rendre justice à la Palestine, dans son Histoire et sa créativité. » L’exposition s’inscrit dans une seule démarche, la quête des Palestiniens vers la réappropriation, par l’image, de leur propre récit. Les œuvres racontent le pays à travers l’Histoire et se projettent dans son avenir. Elles rejoindront le Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine voulu par Elias Sanbar, « véritable pari sur une terre encore occupée. » Et comme l’écrit Genet en 1988, méditant sur le rôle de l’art : « L’art se justifie s’il invite à la révolte active, ou, à tout le moins, s’il introduit dans l’âme de l’oppresseur le doute et le malaise de sa propre injustice. »

Brigitte Rémer, le 30 juin 2023

Légendes des photos – (1) Bruce Clarke Too sare 2 (fer), 2010 Don de l’artiste Collection du Musée d’art moderne et contemporain de la Palestine Palestine © MNAMCP/ Nabil Boutros – (2) L’Avenir du nuage, dessin (détail), 2022. Musée des Nuages, collectif Hawaf © HAWAF – (3) Les Valises de Jean Genet, Michael Quemener © IMEC – (4) Mustapha Boutadjine, Jean Genet. Paris 2008, graphisme collage, extrait de « Poètes » – (5) Marc Trivier, Portrait de Mahmoud Darwich, 2008, Sarajevo Don de l’artiste Collection du Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine © MNAMCP/Nabil Boutros – (6) Alexis Cordesse Salah Ad-Din Street, Jérusalem-Est, Territoires occupés, 2009 Don de l’artiste. Collection du Musée d’art moderne et contemporain de la Palestine © MNAMCP/ Nabil Boutros.

Commissariats : commissaire général Élias Sanbar, écrivain, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’UNESCO, président du conseil d’administration du Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine – commissaire associée Marion Slitine, anthropologue, chercheure postdoctorale (EHESS/MUCEM), auteure d’une thèse sur l’art contemporain de Palestine – commissaire de l’exposition Les valises de Jean Genet Albert Dichy, directeur littéraire de l’IMEC, spécialiste de Jean Genet, éditeur de ses textes posthumes et codirecteur de l’édition de son Théâtre complet dans la « Bibliothèque de la Pléiade » – commissariat IMA Éric Delpont, conservateur des collections, assisté de Marie Chominot.

Artistes exposés : Hamed Abdalla, Jef Aérosol, Amadaldin Al Tayeb, Jean-Michel Alberola, François-Marie Antonioz, Mehdi Bahmed, Vincent Barré, François Bazin Didaud, Serge Boué-Kovacs, Mustapha Boutadjine, Jacques Cadet, Luc Chery, Bruce Clarke, Alexis Cordesse, Henri Cueco, Marinette Cueco, Noël Dolla, Bruno Fert, Anne-Marie Filaire, Noriko Fuse, Garrigo Beatriz, Christian Guémy alias C215, Anabell Guerrero, Stéphane Herbelin, Mohamed Joha, Valérie Jouve, Ahmad Kaddour, Robert Lapoujade, Julio Le Parc, Patrick Loste, Ivan Messac, May Murad, Chantal Petit, Pierson Françoise, Ernest Pignon-Ernest, Samir Salameh, Antonio Segui, Didier Stephant, Hervé Télémaque, Marc Trivier, Jo Vargas, Vladimir Velickovic, Marko Velk, Gérard Voisin, Jan Voss, Fadi Yazigi, Stephan Zaubitzer et Hani Zurob – Une programmation culturelle variée accompagne l’exposition : concerts, colloques, ateliers, cinéma, rencontres littéraires – publication : Les Valises de Jean Genet par Albert Dichy, éditions IMEC.

Exposition du 31 mai au 19 novembre 2023, du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 19h. Fermé le lundi – Institut du Monde Arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed-V, 75005 Paris – métro : Jussieu – site : www.imarabe.org

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.