Texte d’Elias Sanbar, édité en avril 2024 par Tracts Gallimard n° 56.

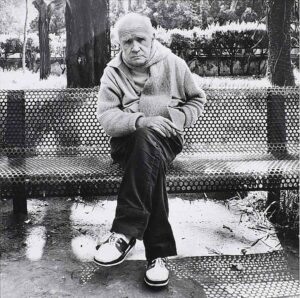

Elias Sanbar, écrivain et ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco, reprend les événements du 7 octobre 2023 qui font à nouveau basculer le monde et dont la source remonte à 1948 : « Je veux parler de la Nakba de 1948, quand ma mère me porta vers un exil que mes parents pensaient de courte durée. C’était un matin d’avril 1948. J’avais quatorze mois… »

Elias Sanbar, écrivain et ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco, reprend les événements du 7 octobre 2023 qui font à nouveau basculer le monde et dont la source remonte à 1948 : « Je veux parler de la Nakba de 1948, quand ma mère me porta vers un exil que mes parents pensaient de courte durée. C’était un matin d’avril 1948. J’avais quatorze mois… »

Autant dire que l’auteur connaît l’exil et qu’il a su mener un parcours emblématique autour de la réflexion et de l’analyse liées au déchirement de ce Moyen-Orient où il n’a jamais pu vivre et où il défend depuis toujours la voix de la Palestine, son pays. « Si les Israéliens sont habités par la peur d’une disparition possible, les Palestiniens vivent quant à eux une disparition réelle, celle d’un déni d’existence définitif. »

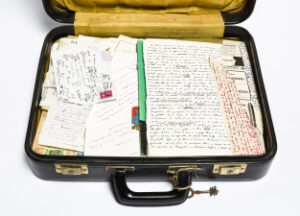

Elias Sanbar donne dès le départ sa lecture : « La naissance d’Israël n’était-elle pas la réponse adéquate au mal absolu que fut le nazisme ? Partant de cette réponse d’un droit de présence solitaire, exclusif sur la Palestine, il devint impensable pour la majorité écrasante des Israéliens d’accepter le fait que la naissance de leur État eût pu naître d’une injustice commise à l’égard d’un autre peuple… » Statut particulier lié aux souffrances ayant présidé à la naissance de l’État d’Israël, soutien à ce jeune État par de nombreuses nations, laxisme mondial quant aux terres dérobées. L’objectif israélien constate-t-il est de parachever la Nakba de 1948, comme le suggérait Ben Gourion – Premier ministre du pays de 1948 à 1954 puis de 1955 à 1963, l’un des fondateurs de l’État d’Israël – dans deux lettres adressées à son fils, Amos, en juillet et octobre 1937, lettres citées par Elias Sanbar : « Si je suis un adepte enthousiaste de la création d’un État Juif maintenant, même s’il faut pour cela accepter le partage de la terre, c’est parce que je suis convaincu qu’un État juif partiel n’est pas une fin mais un début… »

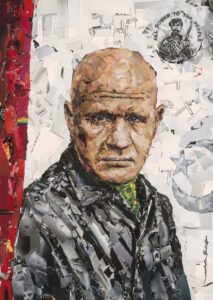

Et, de guerre en guerre, la situation s’est comme entérinée, selon le bon vouloir de ceux qui depuis 48 colonisent et de plus belle, au vu et au su de tous. Elias Sanbar met en lumière l’intention de Netanyahou et de son cabinet de guerre, au-delà de la contrattaque à Gaza, de viser et de vouloir récupérer Cisjordanie, Jérusalem-Est et réfugiés de 1948, en bref d’en finir avec tous les Palestiniens, d’où son mot d’ordre ressemblant à un ordre de mission : « Cette guerre est la dernière d’Israël, le dernière… » mot dont s’empare Elias Sanbar pour le transformer en question et en faire le titre de sa réflexion : La dernière guerre ?

« Cette dernière guerre débute du côté israélien le 9 octobre, au lendemain d’un crime de guerre commis le 7 par le Hamas. » Personne n’imaginait « que des occupés fussent capables d’une telle prouesse technique et guerrière » à l’égard du pays le mieux protégé du monde, Israël, qui n’a rien vu venir et dont 250 otages ont été emmenés à Gaza. « Un nouveau foyer de guerre s’est allumé au Proche-Orient après le massacre commis par le Hamas le 7 octobre 2023 suivi par les bombardements meurtriers d’Israël sur Gaza, territoire que l’auteur qualifie de prison à ciel ouvert. « Ces carnages, accompagnés de persécutions en Cisjordanie et de déclarations annexionnistes, ont réveillé la question palestinienne endormie » écrit Edgar Morin.

Elias Sanbar dénonce l’approximation d’un rapport de l’ONU au sujet de la violence sexuelle sur les otages israéliens, les hypothèses et fantasmes israéliens face à l’organisation des attaquants, le Hamas, les deux poids deux mesures des Occidentaux, la fausse naïveté de Netanyahou dans sa « déception de n’avoir pas été informé de l’opération » et l’embourbement qu’il recherche pour sauver sa peau. Vérité ou ruse ?

La réplique d’Israël conduit à des milliers de morts dont de nombreuses femmes et enfants, à l’anéantissement des structures de soin et des services de secours à tel point que le mot de génocide s’inscrit sur les tablettes des journalistes et que l’Afrique du Sud, s’inscrivant comme défenseur du droit, saisit la Cour internationale de Justice de La Haye le 29 décembre 2023. La Haye édite des mesures conservatoires donnant obligation à Israël d’assurer la sûreté et la sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza, mais n’appelle pas à un cessez-le-feu. La Cour est ensuite saisie par cinquante-deux États membres de l’ONU « pour avis consultatif sur la légalité de l’occupation en 1967 par Israël des territoires palestiniens. » La majorité des plaidoiries demande le retrait « immédiat, inconditionnel et unilatéral » d’Israël des territoires conquis en 1967. Israël ne répond à aucun ordre de la Cour internationale de Justice, l’ONU s’érode et sa crédibilité avec.

Elias Sanbar développe aussi le rôle de l’UNRWA, Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, une agence de l’ONU exclusivement dédiée aux réfugiés palestiniens à laquelle 6,5 millions de Palestiniens sont inscrits. Et l’auteur donne d’autres chiffres, notamment sur les habitants de Gaza dont 75% des 2,2 millions d’habitants ont statut de réfugiés palestiniens.

L’espoir de créer deux États s’est éloigné, voire effacé dans les hauts et les bas des tergiversations mondiales. On y croyait encore en 1991 lors de la Conférence internationale de paix de Madrid qui avait été précédée d’une session du Conseil national Palestinien, autrement dit du Parlement en exil, trois ans plus tôt, à Alger, en la présence de Yasser Arafat. Trente-trois ans après, aucune paix n’a vu le jour, et encore moins un État palestinien, note Elias Sanbar qui liste toute une série de questions, dont la question vitale : « Existe-t-il un moyen de tirer profit du désastre en marche pour trouver l’amorce d’une sortie par le haut de l’interminable conflit ? »

Malgré le sentiment d’impuissance qui domine, alors que « la guerre qui culmine aujourd’hui à Gaza est aussi une guerre contre la Palestine, toute la Palestine » l’auteur esquisse une série de possibles pour y réussir, sous réserve que « les puissances amies d’Israël quitte à cabrer dans son propre intérêt leur protégé, trouvent l’audace qui leur a tant manqué d’imposer une paix jusque-là réputée inatteignable. » Les puissances amies d’Israël, États-Unis en tête.

Elias Sanbar ferme son propos en ajoutant : « Sans mots, je me tiens devant la conclusion impossible de ce texte. » Il donne la parole à celui dont il fut l’ami et le traducteur, le poète Mahmoud Darwich, qui écrivait en 1992 dans Le Dernier discours de l’Homme rouge : « Laissez donc un sursis à la terre. Qu’elle dise la vérité. Quant à vous, quant à nous. Quant à nous quant à vous… Laissez donc, ô invités du lieu, quelques sièges libres pour les hôtes, qu’ils vous donnent lecture des conditions de la paix avec les défunts. »

Brigitte Rémer, le 1er août 2024

La dernière guerre ? Palestine 7 octobre 2023 – 2 avril 2024 – Texte de Elias Sanbar, édité par Tracts Gallimard n° 56 – (3,90 euros).

*Les cartes ont été publiées le 11 décembre 2023 par L’Humanité. « Israël-Palestine : 4 cartes pour comprendre 75 ans de tragédie. »