Une création théâtrale de Joël Pommerat et la Compagnie Louis Brouillard – au Théâtre Nanterre-Amandiers/Centre dramatique national, dans le cadre du Festival d’Automne.

C’est une histoire d’adolescence, un conte philosophique et fantastique, métaphysique et poétique, une histoire de vie, la réalité peut-être, le réalisme parfois.

Il était une fois deux jeunes filles adolescentes, la première, Marjorie (Marie Malaquias) en butte à l’autorité tant scolaire que familiale se rebelle, la seconde, Jade (Coraline Kerléo), d’apparence plus tranquille, reçoit de ses parents l’interdiction de la rencontrer. Au début leurs rapports sont rugueux, provocateurs, Marjorie accusant Jade de l’avoir dénoncée, jusqu’à s’approcher l’une de l’autre au point de se jurer que jamais l’une sans l’autre. Elles se voient donc en douce et loin de tout commentaire, faisant leurs expériences et confrontant leur interprétation du monde. Elles ont à affronter des frayeurs, des désirs, des regards, des jugements, des colères, leur image réciproque, leur propre image et présence.

Elles sont des énigmes pour les adultes, leurs parents, professeurs, directeur, mais tracent, leurs routes, leurs attentes et espoirs, leurs rêves, quitte à défier tout rationalisme et cohérence, entières et sans hésitation. Elles plongent dans le risque et le défi d’elles-mêmes et des autres, dans la construction de leur amitié, de leurs amours peut-être.

Le spectacle semble s’inscrire dans le prolongement de Contes et légendes, conçu et mis en scène par Joël Pommerat (cf. Ubiquité-Cultures du 27 janvier 2020), qui évoquait les archétypes du masculin féminin, le trouble et les inquiétudes d’adolescents, la colère et la peur. C’est avec singularité que l’auteur et metteur en scène a traversé d’autres contes comme Le Petit Chaperon rouge, Pinocchio et Cendrillon. Le récit l’intéresse il l’a aussi montré dans Marius, d’après Pagnol, présenté en septembre dernier au Théâtre du Rond-Point (cf. Ubiquité-Cultures du 28 septembre 2025) qui, d’une toute autre veine, parle des utopies, de la vie, de l’absence, de la mort et du temps.

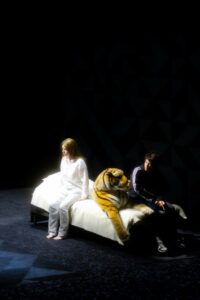

Sur le plateau, deux temps se télescopent, celui du réel où l’on est dans la chambre de Jade, avec son lit et ses peluches et où Marjorie vient en cachette et dans la transgression, et celui d’une construction mentale et d’une déconnection du présent, sous forme d’une autre parabole, nous projetant dans le surnaturel, celle de la jeune fille à la voix de Jade, enfermée dans une boîte qui ressemble à une tour et cherchant son amoureux, lui-même désemparé (Éric Feldman), récit dans lequel s’enchâsse un autre conte, l’amoureux désemparé étant devenu ce vieil homme satyre, fantasmé et redouté par les deux jeunes filles. Le travail sur le son est remarquablement fait, des voix les environnent (création sonore Philippe Perrin, Antoine Bourgain).

La gestion de l’espace et du temps via une scénographie ouverte et des projections vidéo qui font tanguer les lignes est d’une grande beauté plastique (scénographie et lumière Eric Soyer, création vidéo Renaud Rubiano). La lumière et sa distorsion, la perspective et le trompe l’œil de la projection, le vide et le déséquilibre, font chavirer la réalité et traduisent le sensible qui ici affronte cette réalité. Celle-ci se traduit entre autres, au-delà de la chambre, par le puits dans lequel Jade va se jeter, pensant allant à la rencontre du chanteur Shawn Mendes, beau gosse dont elles se sont entichées. On la retrouve à l’hôpital, bien cassée, retrouvant Marjorie, en pleine lumière cette fois, avec l’accord de ses parents.

Nous sommes loin de la Comtesse de Ségur aux Petites Filles modèles. Dans Les Petites Filles modernes (titre provisoire) de Joël Pommerat, tout est dans ce va et vient entre la réalité et les utopies, et leur traduction sur scène, subtile et imagée, dans les gestes et rites initiatiques entre les deux jeunes filles (sobrement interprétées par Coraline Kerléo et Marie Malaquias). L’atmosphère est magnétique et la vulnérabilité dessinée dans une sorte de féérie fantastique où le geste final de l’étreinte, dans sa lenteur et son épaisseur, celle dont parle Roland Barthes dans l’épaisseur du signe, recouvre une grande force et comme un vertige.

Brigitte Rémer, le 20 décembre 2025

Avec : Éric Feldman, Coraline Kerléo, Marie Malaquias et les voix de David Charier, Roxane Isnard, Garance Rivoal, Pierre Sorais, Faustine Zanardo – scénographie et lumière Eric Soyer – création vidéo Renaud Rubiano – création sonore Philippe Perrin, Antoine Bourgain – collaboration artistique Garance Rivoal – assistanat à la mise en scène David Charier, renfort assistanat à la mise en scène Roxane Isnard – costumes Isabelle Deffin, renfort costumes Jeanne Chestier – perruques Julie Poulain – collaboration à l’écriture Zareen Benarfa, musique originale Antonin Leymarie – participation au travail de recherche, comédien Pierre Sorais – réalisation maquette et accessoires Claire Saint Blancat – construction accessoires Christian Bernou – décor les Ateliers du TNP direction technique Emmanuel Abate – direction technique adjointe Thaïs Morel – régie lumière Gwendal Malard – régie son Philippe Perrin, Antoine Bourgain, régie vidéo Grégoire Chomel – régie plateau Pierre-Yves Leborgne, Jean-Pierre Constanziello, Inès Correia Da Silva Mota – assistanat à la régie plateau Lior Hayoun, Faustine Zenardo – habillage Lise Crétiaux, Manon Denarié.

Du jeudi 18 décembre 2025 au samedi 24 janvier 2026, du lundi au vendredi 19h30, à 18h30 pendant les vacances scolaires, le samedi à 18h30, le dimanche à 15h30 – au Théâtre Nanterre-Amandiers, 7 Avenue Pablo Picasso, à Nanterre – RER A : Nanterre Préfecture, puis 15 mn à pied ou Bus 129, arrêt Joliot-Curie.

En tournée : du 11 au 15 février 2026, à L’Azimut, Théâtre de la Piscine, Châtenay-Malabry (92) – les 19 et 20 février, au Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne (91) – les 4 et 5 mars, Espaces Pluriels/scène conventionnée d’intérêt national art et création danse, Pau (64) – les 24 et 25 mars : Maison de la Culture de Bourges, scène nationale (18) ; les 8 et 9 avril : Le Canal, Théâtre du Pays de Redon (35) – du 14 au 18 avril, Comédie de Genève, à Genève (Suisse), en co-accueil avec le Théâtre Am Stram Gram – les 23 et 24 avril, Palais des Beaux-Arts, Charleroi (Belgique) – les 29 et 30 avril, Maison de la Culture d’Amiens, scène nationale (80) – les 5 et 6 mai, Les Salins, scène nationale de Martigues (13) – du 20 au 22 mai, Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque (59) – du 3 au 18 juin, TNS /Théâtre National de Strasbourg (67).