As If I could Stay There For Ever, de Tânia Carvalho (Portugal) – Lo Faunal, de Pol Jiménez (Espagne/Catalogne) une soirée partagée – au Théâtre de la Ville / La Coupole. Dernières soirées du programme Chantiers d’Europe 2025.

Deux chorégraphes présentent chacun une pièce qu’elle/qu’il interprète. La première, As If I could Stay There For Ever, de Tânia Carvalho est fort brève (10 mn), la danseuse-chorégraphe, entre sur la scène, chaussures à talons et courte robe noire. Elle retire tranquillement ses chaussures, les dépose hors du halo de lumière et se place au centre. Elle ne changera pas de place et semble avoir pris racine là elle a posé les pieds pour danser. Elle se flexibilise et se tord, fluide et centrée sur elle-même, ondulant selon les ressacs d’une musique répétitive jusqu’à devenir plus mécanique, avant de reprendre ses hauts talons et de repartir sans bruit, comme elle est venue.

Née au Portugal en 1976, Tânia Carvalho a débuté la danse classique à l’âge de cinq ans avant de se lancer dix ans plus tard, dans l’apprentissage de la danse contemporaine. Elle est aussi pianiste, chanteuse et compositrice, et se passionne pour le dessin. Autant dire que les rythmes et les représentations du corps sont l’essence-même de son travail et la multidisciplinarité son mode de pensée. À l’âge de vingt ans, en 1997, elle fonde avec un cercle d’amis une association de promotion culturelle, Bomba Suicida à laquelle elle reste attachée pendant plus de quinze ans. Tânia Carvalho est une tête chercheuse, ses expérimentations hors format et hors cadre sont nombreuses dans les domaines de la peinture, de la mémoire du cinéma, de l’expressionnisme et des langages interstellaires.

À partir de 2005 elle anime les cours de chorégraphie du programme de création artistique proposé par la Fondation Calouste Gulbenkian, à Lisbonne. En 2021, elle participe au programme pour quatre chorégraphes Lucinda Childs, Tânia Carvalho, Lasseindra Ninja et Oona Doherty composé à l’invitation du Théâtre de la Ville et du Théâtre du Châtelet, courtes pièces plurielles dansées sous l’égide de (La) Horde avec le Ballet national de Marseille. La pièce qu’elle présente ici est un petit ovni sympathiquement sien et qui devient sympathiquement nôtre.

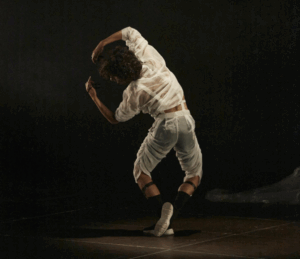

La seconde partie du programme nous permet de suivre Pol Jiménez dans Lo Faunal, image du Faune toujours en action et proche de nos fantasmes. Ni Mallarmé ni Debussy, pas de nymphe, mais un Faune en puissance et majesté qui vire et volte avec grâce et fantaisie, énergie et variations sur les folies d’Espagne. Il creuse son sillon entre pastorale, danses espagnoles traditionnelles, figures contemporaines et populaires. Des castagnettes virtuoses qu’il tient dans les mains il crée ses rythmes joyeux et éveille nos imaginaires, traverse et nous fait percevoir des univers magique et mythologique, comme une divinité champêtre à l’image du dieu Pan plein de sensualité.

Lo Faunal, est un hymne à la danse, à l’amour de la danse, au Prélude à l‘après-midi d’un faune – ballet en un acte de Vaslav Nijinski, et qu’il dansa sur la musique de Claude Debussy -. Pol Jiménez développe une belle énergie, continue, et qui monte en puissance comme dans Le Boléro de Ravel, jusqu’au sacrifice. On trouve dans sa danse des signes picturaux comme le monde profond et la puissance de Francisco Goya ou le raffinement et le mystère d’El Greco. Sagesse et folie s’y côtoient, en inspiration expiration hors d’haleine et à portée de plateau, il donne toute son ardeur dans les figures de sa danse qui nous apostrophe.

Chantiers d’Europe fêtait cette année ses 15 ans. Emmanuel Demarcy-Mota en découvreur des nouvelles formes du discours théâtral les a initiés en 2008 dans une idée d’ouverture et de partage. Tous les thèmes sont abordés sans détour traitant des minorités, du genre, de l’Histoire, de la transgression, des diverses communautés et cultures dans des récits multiformes. Des artistes et spectacles de plus de trente pays ont participé aux différentes éditions. Comme chaque année, dans la programmation 2025, on trouve des pépites à travers les différents espaces du Théâtre de la Ville exploré, des Œillets aux Abbesses, de la Coupole au hall d’entrée, tant dans la forme que dans la réflexion, et cela est bon. Intimidades Com A Terra / Intimité avec la Terre en fut une, parcours initiatique sur le concept d’étranger et d’identité (cf. notre article du 28 juin) ; El Pacto del Olvido / Le Pacte de l’oubli, enquête sur la dictature de Franco et le silence qui a suivi en fut une autre (cf. notre article du 29 juin). La présence de Marta Cuscunà, vue lors de la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette en 2023 fut aussi un bel événement. Elle construit et manipule des oiseaux métalliques de toute inventivité dont l’ombre paraît dans les contrejours d’une lumière très travaillée, et d’une histoire sur l’humanité racontée (cf. notre article du 28 mai 2023).

En prélude à l’édition 2025 de Chantiers d’Europe, emboîtant le pas au Théâtre de la Ville, le Teatro della Pergola de Florence lançait en mai dernier un premier voyage à travers les langages de la scène contemporaine, avec le soutien de la Fondation Gulbenkian. Dans une première édition il a transformé ses espaces intérieur et extérieur en un « village d’interventions artistiques » autour de la transmission et de la création, au cœur de l’expérience européenne. L’idée fédératrice de créer un pont entre mémoire et avenir, de faire que l’Histoire devienne un laboratoire de nouvelles visions et de rencontres culturelles, de promouvoir la formation et la transmission constitue un élément fondamental et l’objectif partagé entre les deux théâtres.

« Et si c’était à refaire, je commencerai par la cuture » aurait dit Jean Monnet, et avant lui Robert Schuman, qui tous deux avaient œuvré pour la construction européenne. Avec Chantiers d’Europe le dialogue autour des arts du spectacle remplit la place laissée vide notamment par le Festival de Nancy qui pendant vingt ans (de 1963 à 1983) avait promu la jeune création et le dialogue interculturel, et avant lui le Théâtre des Nations qui habitait, justement, le Théâtre Sarah-Bernhardt / Théâtre de la Ville.

Brigitte Rémer, le 3 juillet 2025

As If I could Stay There For Ever : chorégraphie, lumières, musique, costumes, interprétation, Tânia Carvalho – Production Agencia 25 – Programme créativité artistique et création de la Fondation Calouste Gulbenkian – les 28 et 29 juin 2025 à 19h /La Coupole – TDV Sarah-Bernhardt.

Lo Faunal : Chorégraphie et interprétation Pol Jiménez – direction et chorégraphie Bruno Ramri – scénographie Bruno Ramri et Maria Monseny – composition et collage musical Jaume Clotet – lumières Lucas Tornero – création costumes Maria Monseny – réaisation costumes Brodats Paquita – conception graphique Sergi Mayench – coproduction Pol Jiménez et Obrador d’arrel de Fira Mediterrània de Manresa – les 28 et 29 juin 2025 à 19h /La Coupole – TDV Sarah-Bernhardt.

Chantiers d’Europe, du 5 au 29 juin 2025 – au Théâtre de la Ville-Sarah-Bernhardt, 2 place du Châtelet. 75001. Paris et Les Abbesses, 31 rue des Abbesses. 75018. Paris – site : theatredelaville-paris.com – tél. : 01 42 74 22 77.