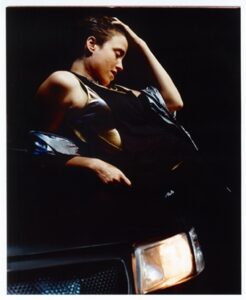

© Mats Backer

Texte, mise en scène et chorégraphie de Alan Lucien Øyen avec le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, à Chaillot/Théâtre national de la Danse, dans le cadre de la programmation hors-les-murs du Théâtre de la Ville.

Et si l’on parlait d’abord d’elle, Pina Bausch, l’absente, née en 1940, disparue en 2008 ? Elle qui donnait un rôle déterminant aux danseurs/danseuses pendant l’acte de création et dialoguait avec eux/elles pour bâtir ses chorégraphies. Elle qui commença sa formation à la Folkwang-Hochschule d’Essen, source de la danse-théâtre, auprès de Kurt Joos puis la poursuivit à la prestigieuse Juilliard School of Music de New-York, et auprès de chorégraphes comme José Limon et Antony Tudor. Elle qui fut soliste chez ce dernier et dans la Compagnie Paul Taylor, qui travailla avec Paul Sanasardo et Donya Feuer au sein de la Dance Company, puis au Metropolitan Opera de New-York et au New American Ballet. Elle qui revint danser en Allemagne comme soliste du Folkwang-Ballett en 1962 et travailler avec Kurt Joos auprès de qui elle fit très vite fonction d’assistante. Elle qui se produisit au Festival de Salzbourg en 1968 en compagnie du danseur chorégraphe Jean Cébron, puis qui devint directrice artistique de la section danse à la Folkwang-Hochschule d’Essen jusqu’en 1973 – avant de le re-devenir entre 1983 et 1989 -. Elle qui fut invitée par Arno Wüstenhöfer, directeur du centre artistique Wuppertaler Bühnen à donner des cours de danse moderne dès 1972, puis à rejoindre la troupe l’année suivante, lui laissant une grande marge de manœuvre pour faire venir de jeunes danseurs, ce qu’elle fit en invitant Dominique Mercy, rencontré aux États-Unis à qui elle confia les premiers rôles. Elle qui, en 1975, monta Orphée et Eurydice de Glück et l’emblématique Sacre du Printemps de Stravinsky auquel s’affrontent les plus grands chorégraphes. Elle qui donna son nom au Tanztheater Wuppertal Pina Bausch et qui prit la décision, en 1976, lors d’une soirée consacrée aux Sept péchés capitaux sur un texte de Bertolt Brecht et une musique de Kurt Weil, d’expérimenter d’autres langages artistiques en rompant avec les formes traditionnelles de la danse. Elle qui introduisit en Allemagne comme sur la scène internationale, le concept de danse-théâtre qu’elle développera tout au long de son travail et qui, au départ, fera face à de nombreuses critiques, avant qu’elles ne s’estompent jusqu’à l’inversion de la courbe et la manifestation d’une ferveur généralisée.

Dans ce contexte, le partenariat noué avec le Théâtre de la Ville dès 1978, fut une plateforme pour le Tanztheater Wuppertal qui lui donna, en France, une belle visibilité. La fidélité de son directeur, Gérard Violette, à l’égard des artistes, permit à la troupe de présenter à Paris plus d’une trentaine de spectacles, créations mondiales pour beaucoup d’entre eux dont les plus emblématiques comme Café Müller en 1981/82 et Kontakthof dans sa première version en 1986/87, dans une seconde version en 2000, avec des dames et messieurs de 65 ans et plus, recrutés par annonces, et dans une troisième version en 2008, avec des jeunes de plus de 14 ans pour laquelle elle acceptera, une fois n’est pas coutume, la présence d’une caméra qui suivra l’évolution des jeunes. * Invitée au Festival d’Avignon en 1983 avec Nelken/Les Œillets, elle débute une fructueuse collaboration avec le scénographe Peter Pabst dont l’originalité du langage s’emboîte merveilleusement à la sienne puis avec la créatrice de costumes Marion Cito. Avec la troupe, Pina Bausch est souvent sur les routes, en tournées dans différents pays, s’imprègne de l’esprit des lieux et y puise l’inspiration pour ses chorégraphies futures.

Emmanuel Demarcy-Mota, actuel directeur du Théâtre de la Ville, reprend le flambeau dans le cadre de la Pina Bausch Foundation et invite aujourd’hui le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch avec trois spectacles : Cristiana Morganti qui a travaillé pendant vingt-deux ans avec la chorégraphe, présente au Théâtre des Abbesses Moving with Pina ; le partenariat avec Chaillot-Théâtre National de la Danse et avec La Villette/Parc et Grande Halle permet de présenter dans le premier lieu, Bon voyage, Bob, chorégraphie de Alan Lucien Øyen et dans le second, Since She, chorégraphie de Dimitris Papaioannou. Une nouvelle étape pour la troupe qui, pour la première fois, fait appel à des chorégraphes extérieurs. Atelier, conférence, projections et présentation du livre Danser Pina* sont par ailleurs proposées.

Chorégraphe, écrivain et metteur en scène originaire de Bergen, en Norvège, artiste en résidence à l’Opéra de sa ville et dirigeant sa propre compagnie, Winter Guests, créée en 2004, Alan Lucien Øyen est un jeune artiste déjà très repéré. Il a approché les danseurs/danseuses du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch avec beaucoup de doigté pour entrer en connaissance, observer, écouter, faire raconter, découvrant que sa manière de travailler n’était pas si loin de celle de la chorégraphe allemande. Il a collecté les paroles et histoires venant des interprètes, amassé des matériaux, conçu le scénario et écrit le texte de Bon voyage, Bob. Le spectacle est théâtral et chorégraphique, avec un texte en bilingue français/anglais sur-titré dans l’une ou l’autre langue (traduction et sur-titrage Harold Manning). On y parle de deuil et de mort tout en étant dans l’exact esprit Pina, dans ses esthétiques : une longue soirée (trois heures) qui permet de développer un propos, des idées, la place de chaque danseur/danseuse dans la chorégraphie où se mêlent ceux/celles qui avaient travaillé avec elle ainsi que de nouveaux venus, des actions en solo et/ou collectives, l’importance de la scénographie – praticables qui, en une valse incessante, composent et décomposent les espaces de vie et de l’inconscient, comme le serait un défilé d’images projetées ouvrant sur des passages, des labyrinthes et des dédales, et comportant de nombreuses portes d’où surgissent les danseurs acteurs (scénographie Alex Eales ) – L’invention sobre et pleine de grâce des costumes (réalisés par Stine Sjøgren, assisté d’Anna Lena Dresia), la fluidité des corps.

Le spectacle s’est construit à la manière d’un montage de films ou de collages, séquence après séquence dans un entremêlement d’histoires pleines d’étrangeté, qui font voyager nos imaginaires. On pourrait être dans un studio de cinéma avant et pendant le tournage – il y a d’ailleurs à un moment, une caméra sur scène -. Les quinze danseurs/danseuses exécutent des gestes en apparence banals, dans une atmosphère à la Edward Hopper, avec le réalisme du quotidien et pourtant le mystère, avec un côté cinématographique et la capacité de suggestion, comme dans l’œuvre picturale. Derrière les praticables aux papiers à fleurs, qui s’encastrent et s’écartent parfois à peine, la scène se poursuit, on ne peut que l’imaginer. On est dans un temps décalé, arrêté, dans le dedans dehors, dans l’illusion et l’abandon, dans une atmosphère partagée entre vide et trop-plein, dans des rencontres, dans la poésie. Sous la houlette de Alan Lucien Øyen la troupe cultive la poésie et la théâtralité avec la même puissance d’évocation et comme elle l’a toujours fait, forte du passage de relais et de la transmission entre générations, par la force des images : les cheveux dans le vent (du ventilateur) ; le petit foulard qui se soulève ; le manteau de satin rose gonflé comme une montgolfière ; le cheval bais dans la cuisine, poétique à la Chagall ; un ange qui passe, sorti de nulle part ; une douche de sable. Il y a de la force et de la folie, de l’étrangeté et de l’onirisme.

Le voyage comme métaphore et la mort en écho forment la trame du spectacle, exorcisée par la parole, le geste et le dessin à la craie – disparition du frère, de la grand-mère, du père et jusqu’aux funérailles finales sous la neige, dignement orchestrées -. Tout parle de Pina, jusqu’au mouvement d’ensemble qui ferme le spectacle et célèbre la vie. Et comme une vague qui revient sur le sable, la scène dernière se superpose à la première comme le passé recouvre le présent. Il y a dans Bon voyage, Bob, l’énergie et la plénitude du geste dans un rapport musique/corps très réussi. Il y a de l’émotion et de la gravité. Quand tombe le rideau de fer, seule une chaise vide reste sur le devant de la scène, hautement symbolique.

Brigitte Rémer, le 5 juillet 2019

Avec : Regina Advento, Pau Aran Gimeno, Emma Barrowman, Rainer Behr, Andrey Berezin, Çagdas Ermis, Jonathan Fredrickson, Nayoung Kim, Douglas Letheren, Nazareth Panadero, Helena Pikon, Julie Shanahan, Christopher Tandy, Stephanie Troyak, Aida Vainieri, Tsai-Chin Yu – scénographie Alex Eales – costumes Stine Sjøgren, assisté d’Anna Lena Dresia – collaborations artistiques Daniel Proietto, Andrew Wale – son Gunnar Innvær – lumières Martin Flack – traduction et surtitrage Harold Manning – direction de répétition Daphnis Kokkinos, assisté de Bénédicte Billiet.

Du 29 juin au 3 juillet 2019 – Théâtre de Chaillot, place du Trocadéro. 75016 – 01 53 65 30 00 ou www.theatre-chaillot.fr – www.pinabausch.org – Du 8 au 11 juillet Since She, conçu et dirigé par Dimitris Papaioannou, à La Villette – Site : www.theatredelaville-paris.com – tél. : 01 42 74 22 77.

*Les Rêves dansants – Sur les pas de Pina Bausch, film de Anne Linsel et Rainer Hoffmann, DVD édité en 2011, par Jour2fête (www.jour2fête.fr) – * Danser Pina, photos de Laurent Philippe, texte de Rosita Boisseau.