Exposition à l’Institut du Monde Arabe, Paris – Claude Mollard, commissaire général de l’exposition – Christiane Ziegler, égyptologue, commissaire scientifique de l’exposition.

Personnage mythologique controversé qui habite nos imaginaires et dernière souveraine d’Égypte, Cléopâtre reste une énigme, une sorte de « légende noire qui a bouleversé les codes » dit Claude Mollard, commissaire d’exposition. Femme de cœur et/ou cheffe d’état, courtisane ou nymphomane, grande amoureuse ou fine calculatrice ? L’exposition déconstruit les clichés et tente de répondre à la question.

Quatre parties émaillent le parcours du visiteur : la première est une plongée dans les recherches historiques et archéologiques ; la seconde interroge la légende – légende noire au tout début, légende dorée à compter du VIIIème siècle ; La troisième fait face au mythe de la beauté, légende ou réalité ? montrant les différentes représentations de Cléopâtre, notamment au cinéma ; la quatrième met en scène les interprétations des artistes contemporains face au mythe.

Née à Alexandrie, on sait peu de choses sur ses origines si ce n’est qu’elle fait partie de la famille des Lagides fondée par Ptolémée Ier. Grecque et égyptienne à Alexandrie, elle est accueillie à Rome et admirée des Romains. Sa mort, interprétée dans de nombreuses peintures, ajoute au romanesque qui entoure sa vie et son image. Son tombeau, comme celui d’Alexandre, n’a pas été retrouvé. « Les textes sont peu bavards à son sujet » rapporte Christiane Ziegler qui a dirigé le département Égyptologie du musée du Louvre et l’a longuement étudiée. Grâce à l’IA, une sorte de portrait-robot a pu être établi à partir de toutes les connaissances accumulées en occident.

Cléopâtre a régné sur l’Égypte entre 51 et 30 av. J.-C. avec ses frères-époux, Ptolémée XIII et XIV, puis fût la compagne de Jules César, homme d’état romain assassiné par les sénateurs qui l’entouraient, et celle de Marc Antoine, homme politique des dernières années de la République Romaine, avec lesquels elle a eu trois enfants. Vaincu par Octave – le futur empereur Auguste – lors de la bataille d’Actium en 31 avant J.-C. Marc Antoine se donne la mort à Alexandrie. Apprenant la nouvelle, Cléopâtre se suicide quelques jours plus tard. Ainsi va la légende qui au demeurant laisse un certain nombre de zones d’ombre.

Déesse dans la numismatique – sorte de réseaux sociaux de l’époque – Cléopâtre affirme son pouvoir par la monnaie sur laquelle elle est gravée et diffuse son effigie dans toute l’Égypte. Beaucoup de ces monnaies sont exposées dans la première partie de l’exposition où on la voit seule, avec Marc-Antoine ou avec son fils Césarion né de leur liaison et qui deviendra plus tard le rival d’Octave. Une statuaire est aussi présentée dans différentes vitrines de cette section comme cette Tête de reine, peut-être Cléopâtre VII, marbre de l’époque hellénistique datant du 1er siècle ou encore de la même date, époque romaine, cette Tête d’homme, dit pseudo Marc Antoine découverte à Narbonne au sanctuaire des Moulinasses. Élégamment scénographiée, une sculpture de marbre du XVIIème siècle attribuée à Jean-Baptiste Goy Cléopâtre mourant debout se reflète et se dédouble à l’infini dans un miroir. Plus loin, c’est la Cléopâtre mourant, de François Barois, marbre de 1700, qui retient l’attention. Différents éléments complètent ce chapitre comme Une Corniche de temple aux cartouches de Cléopâtre VII et de Césarion, sorte de bas-relief aux symboles sculptés, en grès et polychromie, datant de l’époque ptolémaïque, vers 40 av. J.-C. et venant de l’Égypte copte ; ou encore, un Relief représentant probablement la bataille navale d’Actium réalisé en calcaire et datant de l’Époque romaine, qui s’étend de 31 av. J.-C. à 100 apr. J.-C. venant de Cordoue.

L’exposition met ensuite en exergue Cléopâtre comme cheffe d’état, accédant au pouvoir en 52 avant J.-C. alors que l’Égypte est sous protectorat romain et a perdu une partie de ses territoires. Elle n’aura de cesse de rendre à son pays sa puissance passée. Elle fera bâtir quelques temples à Coptos et à Dendérah ainsi que dans la région de Thèbes. Les bas-reliefs du temple d’Hathor à Dendérah, particulièrement bien conservés, montrent deux représentations de la reine en compagnie de son fils Césarion. Des pièces d’orfèvrerie, de la vaisselle de luxe – vases, verreries multicolores, objets en faïence – fabriquées en Égypte selon les traditions ancestrales qu’admirent les Romains sont aussi présentées, comme des vases à parfum décorés de scènes de musique et de danse, de fleurs et de griffons ailés, datant de l’Époque ptolémaïque (299-200 av. J.-C.) en faïence ou en verre polychrome, ou comme des coupelles et des bols à décor floral de la même époque.

On peut aussi voir la richesse des Ptolémées à travers une agriculture prospère – l’Égypte est le grenier à blé du monde méditerranéen, on voit ici des actes de vente de bétail, la culture royale du lin et du papyrus, l’épeautre qui remplace le blé, les vignes et les oliviers ; ainsi un Papyrus, ordre pour un prêt de céréales ou un Acte de vente de la moitié d’une vache rédigé en démotique ; richesse visible à travers l’exploitation des richesses naturelles (minerais et carrières) dont l’or et les pierres précieuse prêtant à la fabrication de bijoux – des boucles d’oreilles et pendentifs sont ici présentés dans des vitrines ; richesse aussi par l’artisanat et le commerce. Par le Nil transitent les produits de l’Afrique (or et ivoire), ceux de l’Arabie (aromates) et de l’Inde (cannelle, parfums et perles), acheminés par la mer Rouge. Alexandrie exporte vers la Grèce et vers Rome, c’est une plaque tournante du commerce,

L’exposition montre le contexte dans lequel Cléopâtre règne et rappelle que dès la conquête d’Alexandrie par Alexandre le Grand, la ville s’est inscrite dans le cosmopolitisme, les Grecs à côté des Égyptiens, la communauté juive, et venant de pays lointains, voyageurs et marchands. Le grec en était la langue officielle et chaque cité honorait ses Dieux, Dionysos et Sérapis étant en bonne place, On voit ici des Fragments d’amulette figurant le dieu égyptien Bès ou encore la Statuette d’ibis, oiseau sacré du dieu égyptien Thot, on voit des urnes, couronnes et stèles funéraires de l’époque ptolémaïque et hellénistique.

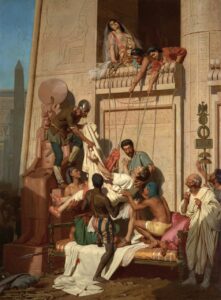

Des tableaux enrichissent le parcours tout au long de l’exposition comme Cléopâtre de Giacomo Raibolini dit Giacomo Francia (Bologne 1484 ou 1486 – Bologne, 1557), ou celui de Michele Tosini Florence, 1503/1577 (attribution incertaine). On y trouve aussi Lavinia Fontana et son Cléopâtre l’alchimiste peint vers 1585, La Mort de Cléopâtre du peintre baroque Antoine Rivalz (1700-1715) semblable à une déposition du Christ ou encore celle de Jean-André Rixens, en 1874. Fondateur de la littérature italienne en prose, Boccace inspire toute la Renaissance humaniste européenne et compose en latin, vers 1355-1373, De casibus virorum et feminarum Illustrium/ Des cas des nobles hommes et femmes, recueil avec enluminures de funestes destinées, comme celle des amants suicidés Cléopâtre et Marc Antoine, auquel il donne une portée morale.

Après cette description des relations entre Cléopâtre et le pouvoir on aborde des murs d’images sur grands et petits écrans qui mettent en scène le monstre sacré au cinéma comme au théâtre. On entre dans Le mythe de Cléopâtre en trois dimensions, par l’incarnation qu’en ont donné les grandes actrices – de Sarah Bernhardt avec la pièce de Victorien Sardou qu’elle interprète en 1890 au théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Liz Taylor dirigée au cinéma par Joseph L. Mankiewicz en 1963 – permettant de faire connaître au grand public le parcours de la Reine tout en entretenant un orientalisme fantasmé. Shakespeare en son temps avait écrit sa tragédie, Antoine et Cléopâtre, publiée en 1623, en suivant le récit de Plutarque écrit au IIe siècle après J.-C. intitulé La Vie de Marc Antoine. Le dramaturge irlandais George Bernard Shaw avait aussi publié en 1898 une pièce, César et Cléopâtre, montée en français en 1928 par Georges Pitoëff, avec Ludmila PItoëff dans le rôle-titre, reprise en 1957 dans une mise en scène de Jean Le Poulain avec Françoise Spira. La BD s’est aussi emparée du mythe avec entre autres Astérix et Cléopâtre, plus tard les mangas. On suit la transformation du mythe en objet de consommation et reine du marketing ensuite, on la modernise et on la détourne de ce qu’elle a vraiment été, dévêtant le mythe de sa fonction historique notamment de cheffe d’État. Mode et publicité s’en emparent.

L’exposition se ferme en mettant en jeu le regard contemporain face au personnage de Cléopâtre, certains artistes répondant à leur manière au mythe. Ainsi Esmeralda Kosmatopoulos, jeune artiste née en 1981 en Grèce qui, avec About 2 Inches long 2020 organise une « nasothèque » installation réalisée avec des nez de marbre et d’acier de dimensions variables ou encore le Cleopatra Kiosk de Shourouk Rhalem, une installation d’objets divers recouverts de cristaux swarovski qui joue avec cette notion de marketing. Déesse vivante ayant apporté la prospérité à son royaume selon les Égyptiens et les Grecs, reine prostituée selon les Romains, image positive en Orient, plus changeante et qui traverse les siècles en occident, la mort de Cléopâtre frappe et entretient le mythe. Autour de l’icône subsiste pourtant un certain trouble et tout peut être remis en question, jusqu’à son suicide, puisqu’il n’y a guère d’écrits. Ce sont ces différentes facettes de Cléopâtre – au-delà du bracelet de serpent et du sein dénudé, que présente l’Institut du Monde Arabe dans une belle scénographie et puissante réflexion historique.

Brigitte Rémer, le 29 août 2025

Le Mystère Cléopâtre – Commissaire général Claude Mollard, conseiller spécial du président – Commissaires scientifiques : Christiane Ziegler, égyptologue, directrice honoraire du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre ; Christian-Georges Schwentzel, professeur des Universités en Histoire ancienne, directeur du Département d’Histoire, Université de Lorraine – Commissaires associées : Nathalie Bondil, directrice du musée et des expositions, IMA ; Iman Moinzadeh, chargée de collections et d’expositions, IMA – Visuels : (1) Barois François (1656-1726) – Cléopâtre mourant, 1700 – Paris, musée du Louvre © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle – (2) Eugène-Ernest Hillemacher – Antoine rapporté mourant à Cléopâtre, 1863 – Centre national des arts plastiques – En dépôt au Musée de Grenoble – Domaine public/ Cnap – Crédit photo : Ville de Grenoble/ Musée de Grenoble -J.L. Lacroix – (3) Vignon Claude (1593-1670) – Cléopâtre se donnant la mort, vers 1650, Rennes, musée des Beaux-Arts © MBA, Rennes, Dist. GrandPalaisRmn / Patrick Merret (4) Georges-Antoine Rochegrosse – Sarah Bernhardt dans le rôle de Cléopâtre après 1890 – © Collection Particulière – (5) Elisabeth Taylor dans Cleopatra, réalisé par Joseph L. Mankiewicz, 1963 – Crédit : Everett Collection/Bridgeman Images – © 20th Century Fox Film Corporation Everett Collection Bridgeman Images – (6) Esmeralda Komatopoulos – I want to look like Cleopatra #1 (Je veux ressembler à Cléopâtre), 2020 – Impression photo sur acrylique – Collection de l’artiste © Alberto Ricci.

Du 11 juin 2025 au 11 janvier 2026, les mardi, jeudi, vendredi de 10h à 18h, mercredi de 10h à 21h30 (nocturne), samedi de 10h à 20h – dimanche de 10h à 19h – Institut du Monde Arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard Place Mohammed V – 75005 Paris – métro : Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland – tél. : 01 40 51 38 38 – site : www.imarabe.org