Colloque dans le cadre du cycle Ce que la Palestine apporte au monde, le 18 novembre 2023, à l’Institut du Monde Arabe – avec le concours de l’IMEC/Institut des Mémoires de l’édition contemporaine, directeur littéraire Albert Dichy.

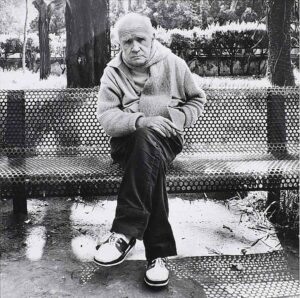

Jean Genet © MNAMCP, Marc Trivier / Nabil Boutros.

C’est un premier colloque international portant sur la relation singulière qu’a nouée Jean Genet (1910-1986) avec le peuple palestinien. L’échange, s’est inscrit au cours d’une journée de réflexion proposée dans le cadre du cycle Ce que la Palestine apporte au monde, comme prolongement à l’exposition éponyme – dont nous avons rendu compte dans ubiquité-cultures.fr, par un article du 30 juin 2023. Elle interroge avec acuité les différents sens que contient l’expression être chez soi, à partir de la parole d’un écrivain au parcours chaotique, sans famille ni patrie, qui aimait à se présenter comme vagabond, se sentant proche, par son errance, des Palestiniens, L’autre point commun rapprochant Genet du peuple palestinien est le rapport à la mort, une mort toujours proche.

Universitaires, écrivains, historiens, artistes, témoins et proches de Genet participaient à l’événement. Ils ont évoqué l’étonnant parcours biographique d’un auteur qui a passé du temps dans les camps palestiniens au Liban, et le témoignage bouleversant qu’il en a donné au lendemain des massacres de Sabra et Chatila en janvier 1983. Dans son œuvre ultime, Un captif amoureux paru au lendemain de sa mort, il échange ses derniers souvenirs de Palestine, sublimant sa colère et ciselant les mots. « L’impassibilté de la langue… » dit Samuel Beckett parlant de Quatre heures à Chatila.

La journée s’est ouverte par un mot d’accueil de Jack Lang, Président de l’Institut du Monde Arabe et de Leila Shahid, ancienne déléguée générale de l’Autorité palestinienne en France et ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union européenne, qui fut une amie proche de Jean Genet. « Je ne me suis jamais cru Palestinien, cependant j’étais chez moi » écrit Jean Genêt dans l’une de ses notes inédites figurant dans Les Valises de Jean Genêt au cœur de l’exposition Ce que la Palestine apporte au monde.

La première séquence de la journée – intitulée Politique du témoin – s’est déroulée en trois temps, sous la modération d’Albert Dichy (1): Elias Sanbar, historien et écrivain, ancien ambassadeur de la Palestine à l’Unesco et rédacteur en chef de la Revue d’études palestiniennes, commissaire général de l’exposition Ce que la Palestine apporte au monde, a présenté sa réflexion autour de Jean Genet en un pays hors-les-murs ; Sandra Barrère (2), chercheuse associée à l’équipe Plurielles de l’Université Bordeaux-Montaigne, a pris la parole sur le thème Jean Genet à Chatila, un témoin particulier ; Manuel Carcassonne (3), directeur général des Éditions Stock, journaliste, critique et écrivain s’est exprimé sur le thème Jean Genet : l’ultime retour Cendres et renaissance.

Leila Shahid et Albert Dichy – © brigitte rémer

La seconde séquence de la journée, modérée par Sandra Barrère sous le titre Entre fiction et Histoire, a permis la projection de deux brefs extraits de Morts pour la Palestine, film inédit du réalisateur syrien Mamoun Al-Bunni tourné en 1974. Jean Genet avait accompagné la création du film, qui comprend une de ses interventions, un fait suffisamment rare. Le film est présenté par Marguerite Vappereau, maître de conférence en études cinématographiques à l’université Bordeaux-Montaigne, auteure d’une thèse sur Jean Genet et le cinéma. Elle rapporte les mots d’Edward Saïd : « L’engagement de Genet échappe aux clichés. L’orientalisme est mis en pièces ». Dans cette seconde séquence, Patrice Bougon, président de la Société des amis et lecteurs de Jean Genet, ancien maitre de conférences à l’université japonaise d’Iwate et professeur contractuel à Paris-Denis Diderot a évoqué Jean Genet et les Palestiniens : amitié et écriture de l’histoire et transmis de nombreuses références. C’est sous l’angle de l’écrivain qu’il présente Genet, évoque Jacques Derrida et Michel de Certeau, pour parler de l’amitié de Genet avec les Palestiniens d’une part, mettant en relief son écriture de l’Histoire et son engagement d’autre part, invitant à s’interroger sur le sens des mots. Le Captif amoureux débute par « La page qui fut d’abord blanche… » Genet est autodidacte mais fut un immense lecteur et c’est en comparant qu’il définit son rapport au monde et à l’Histoire. Il fut soldat à Damas à l’âge de dix-neuf ans, et livre quelques traces de cette période dans Le Captif amoureux. Sur Sabra et Chatila, il présente aussi des données historiques vérifiées par ses amis et problématise. Poète quand il écrit pour le théâtre ainsi que dans ses récits, il fait des digressions qui déplacent le sens, Edward Saïd citant Adorno reprend : « Écrire devient un lieu pour vivre, pour qui n’a plus de patrie. »

© Brigitte Rémer

Elias Sanbar a ensuite pris la parole autour de deux thèmes, celui de la trahison à travers le regard de Genet sur Freud – dont il ne gardait que L’Homme Moïse, son dernier texte, parlant des religions monothéistes – car pour Genet, le psychanalyste avait trahi sa tribu, d’où son regard sur lui. Le second thème évoqué par l’historien et écrivain, ancien ambassadeur de la Palestine à l’Unesco, est celui de la solitude : pour lui, Genet est l’homme le plus solitaire qu’il ait jamais rencontré. Il était à la fois ce cavalier seul et quelqu’un de totalement impliqué là où il était, avec un fort sentiment d’affectivité. Il en rapporte pour exemple ce café où il se plaisait à aller à Paris, La Closerie des Lilas, située à deux pas de la clinique où il était né, racontant ainsi quelque chose de sa propre histoire, dans une sorte de dévoilement. Sa mère l’avait en effet abandonné à l’âge de sept mois, au dépôt de l’avenue Denfert Rochereau, abandon qui a nourri toute son œuvre. Mairéad Hanrahan (4), professeure de littérature française à University College London, a parlé de Un captif amoureux, une écriture de mousse et de lichen posant la question récurrente : À quoi sert la littérature ? et constatant qu’on en avait encore plus besoin dans les moments de tragédie. En évoquant Le Captif amoureux, texte très ouvragé, elle évoque une structure désordonnée et une grande préoccupation éthique, une vision personnelle et subjective, derrière le côté historique très présent. Elle y voit un arrière-plan composé d’arbres et de souvenirs et considère l’ouvrage comme une lettre d’amour aux Palestiniens. Elle y parle de l’eau comme source de la révolte, de la texture de l’écriture, de fissurations à l’intérieur du texte, de révolte cosmique, de chaînes de significations. Et elle conclut avec Le Journal du voleur et l’évocation du lichen, appelant le nom de Genet, comme un végétal et comme matrice fictionnelle et poétique.

© Brigitte Rémer

Au cours de la troisième séquence, modérée par Mairéad Hanrahan, Melina Balcázar (5), maîtresse de conférence à El Colegio de Mexico, a évoqué De la joie : Jean Genet en Palestine, faisant référence à la notion de mal qu’on trouve dans l’œuvre de l’écrivain, plutôt qu’à celle de la joie et de l’amour. Pour elle, nulle œuvre n’est aussi vraie que celle de Genet, sa signature étant de disparaître en même temps que d’être partout et de laisser traces. C’est dans l’écriture qu’il trouve une sorte de jubilation, comme ce fut le cas avec Les Paravents, tout en disant : « Je voudrais être presque mort tellement c’est difficile. » Et face à la mort il parle en stoïcien d’une délivrance proche. Albert Dichy, directeur littéraire de l’IMEC, a ouvert son propos sur le thème : Comment traverser la frontière, et retracé le parcours de Genet dans sa relation avec le monde arabe. À l’âge de treize ans il fut placé dans le centre de Montevrain comme apprenti-typographe, s’intéressa au cinéma égyptien dans son rapport au romanesque puis alla en Syrie à l’âge de vingt ans, pour l’armée. Il mourut au Maroc où il repose, tourné vers La Mecque. Albert Dichy parle du Captif amoureux comme d’un livre autobiographique ou d’un récit de voyage en Orient, d’un voyage à l’intérieur d’une fiction. « Le texte s’ouvre en se retirant » dit-il et il fait référence à Edward Saïd et à Pierre Loti, évoque l’image du couple mère-fils que Genet n’a pas connue, à travers l’image de la Pietà dans l’église de son enfance, dans le Morvan. Il pose la question de la domination culturelle, parle du rapport à l’image à travers Chateaubriand pour qui le paysage prime et Pierre Loti pour qui, à l’inverse « il n’y a rien à voir. » Il définit le captif comme celui qui regarde, ceux qui regardent étant en principe à l’abri des regards, alors que chez Genet c’est tout le contraire : il est vu, jugé et reconnu. Il évoque le narrateur et le reflet de soi dans l’oeil de l’autre, parle des tâtonnements quant à l’écriture du Captif amoureux pour lequel Genet a traversé trois étapes et conçu trois versions : dans la première, il restait proche de l’orientalisme, réorganisant l’ordre des paragraphes, notamment celui prévu initialement pour l’ouverture du livre qu’on retrouve à la page treize ; dans le second, il mettait sur le devant de la scène la supériorité de la femme palestinienne dans un renversement protocolaire et dessinait, par le rire, un Orient à l’envers ; dans le troisième, il posait une réflexion sur l’écriture. « La réalité se trouve entre les signes, dans les blancs de la page » note Albert Dichy qui remarque que la loi et l’ordre sont bien présents dans l’écriture de Genet, à l’inverse de son art de l’irrespect. Dans la discussion qui a suivi, Leila Shahid a témoigné qu’à la fin de sa vie, au moment où il écrit le Captif amoureux, Genet révèle une certaine humilité face à la vie.

Une table ronde a fermé cette riche journée autour de Jean Genet et la Palestine, au cours de laquelle quatre intervenants ont échangé sur la place de Genet aujourd’hui. Autour de Leila Shahid, René de Ceccatty, romancier, essayiste, dramaturge et traducteur, spécialiste aussi de Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia et Elsa Morante ; Hadrien Laroche, écrivain et diplomate, actuellement attaché d’action et de coopération culturelle à Toronto (6) ; Kadhim Jihad, poète, traducteur de Un captif amoureux en arabe, professeur au département d’études arabes à l’Inalco. Leila Shahid a parlé du destin cosmique de Genet et noté l’aspect prémonitoire des textes de Genet tant dans Quatre heures à Chatila que dans un Captif amoureux, dans la stratégie d’annihilation des camps de Sabra et Chatila, aujourd’hui de Gaza – nous sommes quarante et un jours après le 7 octobre 2023 – « Genet n’a jamais été autant présent qu’aujourd’hui, pourtant les milieux littéraires avaient été très critiques par rapport à son engagement » ajoute Leila Shahid. Elias Sanbar revient sur la Nakba, la Catastrophe, qui entre 1947 et 1948 avait chassé 800 000 Palestiniens de leurs terres dans le contexte de la création d’Israël, le 14 mai 1948, et du partage de la Palestine avec force destructions, pillages et massacres. « Ils se débarrassent de l’humiliation à gommer la honte » dit-il, montrant qu’avant le 7 octobre, toutes discussions s’étaient suspendues, classant l’affaire, Israël bravant tous les interdits et poursuivant sans relâche sa colonisation.

© Brigitte Rémer

Les discussions sont remontées à la source de l’attirance de Genet pour les Palestiniens, liée aux chants spirituels de la chorale de l’église du Morvan dans laquelle, enfant, Genet chantait, de la présence de Palestiniens en Égypte, de son admiration pour leur modernité, de son engagement auprès des émigrés, avec Foucault et Sartre, de sa vie de reclus, de son côté tendre et émotif qui ont alimenté son désir d’écrire. Hadrien Laroche s’est exprimé sur Genet et la politique, qui appelle l’enfance et ses humiliations, plus tard une maison palestinienne dans laquelle il se projette comme étant le fils – substitut d’un vrai fils, parti au combat. Kadhim Jihad, traducteur de Un Captif amoureux parle de la prose narrative de Genet et de l’intraduisible, parfois. Pour lui la page est un poème en soi, avec des phrases longues, comme à tiroir, il parle d’un haut langage où se côtoient la langue du XVIème siècle, le parigot et l’argot. Il évoque sa position de marginalisé spontanément attiré par les marginalisés, qui, toute sa vie, a cherché un accueil. René de Ceccatty a évoqué la rencontre qui ne s’est jamais faite entre Pasolini et Genet, dans une proximité-rivalité vraisemblables, et de la mauvaise image que nourrissaient l’un envers l’autre Moravia et Genet, de sensibilités politiques différentes.

La projection d’un bref extrait sur l’écriture de Jean Genet, entretien avec Antoine Bourseiller tourné en 1981 (7) a été proposée et Genet dit : « J’ai été heureux dans la colonie, cette morale féodale dans les bagnes d’enfants. J’ai perdu une fraîcheur quand j’ai été payé. L’insécurité m’a donné la fraîcheur… J’ai su dès l’âge de 14/15 ans que je ne pourrai être que vagabond ou voleur. C’est à quinze ans que j’ai commencé à écrire.» Écrire c’est quand on est chassé du domaine de la parole donnée entend-on dans le commentaire du film. Des lectures d’extraits de textes de Jean Genet ont été faites par Farida Rahouadj – comédienne française d’origine algérienne qui tient le rôle de Warda dans Les Paravents, présentés au Théâtre national de Bretagne en octobre dernier dans une mise en scène d’Arthur Nauzyciel, programmés à l’Odéon-Théâtre de l’Europe en mai 2024 : un Abécédaire Jean Genet à partir des citations affichées dans La Valise de Genet, au cœur de l’exposition Ce que la Palestine apporte au monde avec entre autres les mots : vagabond, écrire, langue, Panthères noires, semblable, rêver, imposture etc. – un extrait de Quatre heures à Chatila, parlant de la beauté, « impalpable, innommable, sensuelle et si forte qu’elle veut gommer tout érotisme… » Reste à écrire un grand opéra sur la Palestine, conclut Elias Sanbar, pour que les chants palestiniens et les chœurs d’enfants résonnent d’une colline à l’autre.

Brigitte Rémer le 27 décembre 2023

Visuel : Marc Trivier, Portrait de Jean Genet, 1985, Rabat. Don de l’artiste, collection du Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine. © MNAMCP, Marc Trivier/Nabil Boutros.

1/ – Albert Dichy, commissaire de l’exposition Les Valises de Jean Genet à l’IMA a coédité le Théâtre complet de Jean Genet dans la Pléiade (Gallimard). 2/ – Sandra Barrère : Une histoire tue : le massacre de Sabra et Chatila dans l’art et la littérature (Garnier). 3/ – Manuel Carcassonne est l’auteur du Retournement (Grasset) et prépare un ouvrage sur l’année 1982 au Liban, Jean Genet, la Palestine, le monde. (4) – Mairéad Hanrahan, Genet’s Genres of Politics (Legenda) et Lire Jean Genet, une poétique de la différence (Presses universitaires de Lyon et Montréal). 5/ – Melina Balcázar : Travailler pour les morts. Politiques de la mémoire dans l’œuvre de Genet (Presses Sorbonne nouvelle). 6/ – Hadrien Laroche, Le Dernier Genet (…), publié aux éditions du Seuil. 7/ – Film Jean Genet, entretien avec Antoine Bourseiller tourné en 1981, paru dans la collection Témoins Écrire – Voir aussi : https://www.xn--ubiquit-cultures-hqb.fr/ce-que-la-palestine-apporte-au-monde/

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.