« Robert Renard est un peintre discret : on parle peu de lui, il se laisse volontiers oublier pour poursuivre un patient travail à l’opposé des modes du moment… Sa peinture et sa démarche sont placées sous le signe de l’énergie, une énergie qui se laisse capter dans le mouvement et qui se livre au creux de l’émotion… » dit Lucien Wasselin, critique d’art, évoquant le plasticien.

« Robert Renard est un peintre discret : on parle peu de lui, il se laisse volontiers oublier pour poursuivre un patient travail à l’opposé des modes du moment… Sa peinture et sa démarche sont placées sous le signe de l’énergie, une énergie qui se laisse capter dans le mouvement et qui se livre au creux de l’émotion… » dit Lucien Wasselin, critique d’art, évoquant le plasticien.

Robert Renard parle de son parcours et des chocs esthétiques qui l’ont conduits à devenir dessinateur, peintre et sculpteur : « Je décide à l’âge de 15 ans d’être peintre, bouleversé par les vitraux de Georges Rouault. Après quelques détours par le théâtre, j’entre aux Beaux-Arts de Paris comme élève libre, avant de devenir tailleur de pierre. Un métier que j’exerce pendant vingt ans. Au cours de cette période, comme Turner que j’admire, je me promène longuement dans les paysages avec ma boîte d’aquarelles.

En 1988, je fais une rencontre décisive. À Montpellier, le chorégraphe Dominique Bagouet m’invite à capter par des croquis le langage de la danse. C’est alors que la spontanéité de mon trait de pinceau aguerrie à capter les énergies de la nature rencontre celles du corps dansant. À l’encre de chine, je dessine le geste du danseur dans l’instant, créant ainsi un singulier langage graphique. Je côtoie par la suite de nombreux et remarquables chorégraphes contemporains à travers l’Europe, et dessine des milliers de pages de croquis qui constituent une véritable mémoire de la danse. Un mode de saisie dans l’urgence que je décline par ailleurs en peinture, dans le silence de l’atelier. À l’huile, l’acrylique, la résine, le pigment, le charbon, je cristallise au travers de centaines d’œuvres une relation au corps dansant que je ne cesse d’approfondir sur une diversité de supports sans cesse renouvelés… « Dessiner la danse, c’est faire de l’archéologie dans une matière qui n’appartient pas au passé mais qui m’apparaît comme le monde du futur. Le geste du danseur me parle d’une trace et d’un devenir. Le signe graphique, le produit de ma main animée par l’énergie n’est pas pensé, il est la manifestation de l’étincelle qui jaillit.»

… Après avoir longuement nourri ma peinture avec le langage de la danse, j’ai commencé en 2010 une nouvelle série intitulée Charbon, constituée de plus de quatre-vingts œuvres sur papier marouflé sur Dibon, se poursuit… Avec le plat d’une truelle de maçon, je matière tout d’abord mon support avec de la résine acrylique qui devient invisible au séchage. Dans un deuxième temps, le passage du charbon de bois agit sur elle comme un révélateur; d’une lutte entre le noir et le blanc émergent comme des empreintes fossiles, figures minérales, souvent humaines. Ces figures viennent à moi dans la pénombre…C’est au milieu des ténèbres, entre réminiscences et visions fantasmagoriques, que je recherche l’essence du geste… » Et Lucien Wasselin poursuit : « Robert Renard préfère le geste traditionnel tout en innovant. Il peint non seulement sur des toiles montées sur châssis, mais sur du drap, du tissu non tendu, il utilise non seulement des pigments traditionnels mais aussi des encres, de l’argile, du brou de noix, de la terre du Roussillon.»

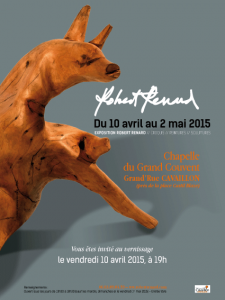

Au cours de nombreuses résidences de création, son travail est exposé entre autres à Lille, Avignon, Munich, Berlin, Alexandrie, et Paris à trois reprises – dont au Grand Palais. Depuis 2006, il vit et travaille en Provence, dans une proximité retrouvée avec la nature où il sculpte la pierre, le bois, le métal et l’argile. Lucien Wasselin y ajoute « le bronze, le fer martelé et le cristal » et retient « le côté sauvage de la démarche, l’abandon des codes de la statuaire classique pour récupérer des bois flottés, des souches brutes, des troncs qu’il retravaille. »

Il présente les différentes étapes de son travail aux techniques multiformes, à la Chapelle du Grand Couvent de Cavaillon.

brigitte rémer

Exposition Robert Renard : croquis, peintures, sculptures – Chapelle du Grand Couvent, Grand-Rue, Cavaillon – jusqu’au 2 mai 2015 – site : www.robertrenard.com – http://www.robertrenardcroquis.com – http://photobox.fr/1xD82D0B/creation/1195672415?cid=mservsharcre (livre).