Afriques capitales, partie II – Gare Saint-Sauveur de Lille – Commissaire d’exposition Simon Njami.

Après une halte à la Grande Halle de La Villette (cf. notre article du 22 avril) notre voyage africain se poursuit. Le vent gonfle les voiles et nous remontons le fleuve jusqu’à Lille, vers ces Hauts-d’Afriques où les œuvres d’art sont à quai dans la Gare Saint-Sauveur, au cœur de la ville. Elles nous mènent, traversant de nombreux pays, à l’extrême pointe sud de la ville du Cap en Afrique du Sud et à la jonction de plusieurs courants maritimes, vers Bonne-Espérance.

Simon Njami, critique d’art, philosophe et commissaire pour les deux expositions, a pensé Afriques capitales en deux temps, et Lille – après l’exposition de Paris qui se poursuit – fait preuve de la même excellence. Il pose une nouvelle fois, comme il le fait depuis plus de vingt ans, ses fils de trame sur le métier et la question essentielle qui le taraude, la question, en soi, du Nous, selon les mots d’Ernst Bloch qu’il reprend. « Comment fabriquer un monde dans lequel la différence puisse enfin être perçue comme une richesse et non comme une perte ou un viol ? Nous devons nous mettre à l’image des vrais voyageurs, dans la peau de l’autre, de celui dont on va faire la connaissance et découvrir les coutumes » lance- t-il.

Par cette proposition on sort des clichés qui mentent sur l’Afrique et Simon Njami apporte à Lille, ville du carrefour de l’Europe, la complexité des hommes, du continent et des arts africains. « J’aime le voyage parce qu’il me sort de ma zone de confort. Parce qu’il me contraint à user de mon intelligence, c’est-à-dire de ma faculté à comprendre » dit-il. On entre dans cette ancienne gare de marchandises comme dans un lieu sacré où les lumières déclinent et où un clair-obscur accompagne le regard. Une quarantaine d’œuvres sont rassemblées, nous en retenons ici quelques-unes même si toutes ont une histoire d’altérité à raconter, un univers sensible à partager. Un environnement sonore nous accompagne dans les rues des capitales.

Sur un fond solennel de marbre noir zébré de blanc, la photo du Marchand de Venise de Kiluanji Kia Henda, d’Angola nous accueille, elle interroge le passé colonial de manière humoristique. Le Marchand porte cinq ou six cabas, image d’une société qui vit entre pouvoir, tradition et consommation. Puis un textile de grande dimension où se fondent des bleus, des orangés et des noirs profonds attire le regard. Réalisé selon la technique des appliqués par Abdoulaye Konaté, du Mali, Calao représente l’oiseau mythique et protecteur de la tradition bambara qui emporte les âmes mortes vers l’au-delà. Hassan Hajjaj, du Maroc, propose un mur d’images vidéo très colorées, El Fna, portraits en pieds des vendeurs de la place Jemaa el-Fna de Marrakech. On retrouve l’artiste un peu plus loin, dans l’installation d’Hôtel Africa. Dans la pénombre se poursuit notre quête d’Afriques, on passe comme le long d’un quai et regardant par les fenêtres de ce qui pourrait être des wagons, une succession d’œuvres, vidéos et photos signées d’artistes des différents pays. Impression de voyage et de diversité. On y trouve entre autre le triptyque vidéo sur les migrants de Leïla Alaoui – jeune artiste disparue dans l’attentat de Ouagadougou, en 2016 – Crossings, qui évoque le traumatisme de l’exil, par mer, route ou rails et le choc du passage (France/Maroc). Plus loin une scène monumentale retient notre attention, Forgotten’s Tears, sculpture réalisée avec des cuillères tordues, par Fred Tsimba, de Kingshasa (RDC), qui met en scène de manière expressionniste un groupe de personnages entre enfer et paradis ; puis Sweetness, de Meschac Gaba, du Bénin, immense maquette blanche, un paysage urbain réalisé en sucre où l’on tente d’identifier les bâtiments emblématiques du monde entier ici représentés ; derrière, les plissés noirs et blancs de Joël Andrianomearisoa, de Madagascar, intitulés Labyrinthe des passions, légers et monumentaux, en sorte de trompe-l’œil.

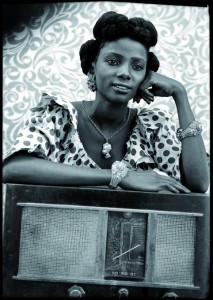

De l’autre côté, espace dans l’espace, Hôtel Africa ressemble à un pavillon de banlieue dans lequel on traverse une enfilade de pièces. C’est un concept à la manière de Hôtel Europa qui, depuis 2009 donne aux artistes des espaces de création et permet au public de réserver un petit instant une chambre dans cet hôtel singulier pour boire un verre entre amis. Plusieurs artistes y livrent ici la couleur et l’intensité de leur philosophie de vie. Ainsi le Salon de Hassan Hajjaj, du Maroc crée un mobilier aux couleurs vives avec des objets de récupération, capsules et caisses ; City in transition d’Andrew Tshabangu, photographe de Soweto qui, sous des éclairages surréalistes enfumés, décrit rites et rituels des communautés noires de l’Afrique urbaine ; Tchamba, installation photographique de Nicola Lo Calzo, d’Italie, qui rapporte de deux voyages dans les régions côtières du Togo et du Bénin les traces de l’esclavage colonial ; Bylex Attitude, les petites machines infernales de Pumé Bylex éclairées de manière crue qui font référence à Léonard de Vinci et à Giotto ; Léopard, d’Emilie Régnier, canadienne et haïtienne basée à Dakar, qui décline le motif et la peau du léopard, signe de puissance et de respect, et en recouvre les corps et le mobilier.

Après cette divagation lente et tranquille et avant de sortir, un petit tour en Fantasticité offre aux petits et aux grands de bâtir leur cité utopique avec des briques de couleur mises à disposition. A l’extérieur, une ferme urbaine aux couleurs de l’Afrique permet à Pélagie Gbaguidi, du Bénin, d’interroger la mémoire organique des choses et l’origine de la vie avec une installation intitulée Je vous ai ramené des cailloux de mon escale. Dehors, d’autres oeuvres encore, dont celle de l’égyptien Moataz Nasr, artiste multimédia qui a dessiné comme à l’encre sur un immense mur touchant le ciel les ailes d’un aigle saladin, symbole de son pays. Le spectateur peut y monter, un escalier de chaque côté le lui permet, comme à l’opéra. Là-haut il prend la pose, semblable à Icare ; au-dessus, une inscription au néon : I’m free.

« Les pays dont on rêve sont souvent plus beaux que ceux que l’on découvre. Nous les forgeons à notre goût, en en dessinant le paysage et en inventant la langue. Les êtres qui les peuplent sont des abstractions qui nous permettent d’explorer notre propre âme » écrit le philosophe Njami que nous ne pouvons que féliciter pour l’exigence de son regard et la réalisation des deux expositions, à Lille et à Paris, à voir absolument.

Brigitte Rémer, le 9 mai 2017

Du 6 avril au 3 septembre 2017, Afriques capitales /Vers le Cap de Bonne Espérance, Gare Saint-Sauveur de Lille, Boulevard Jean-Baptiste Leba, du mercredi au dimanche, de 12h à 19h – et du 29 mars au 28 mai 2017, Parc et Grande Halle de La Villette (jusqu’au 3 septembre 2017 pour les photos présentées dans le Parc de La Villette) – Site : www.garesaintsauveur.com