Mahmoud Mokhtar “Arous el-Nil” (1)

Commissariat d’exposition Odile Burluraux, conservatrice au Musée d’Art Moderne de Paris, Morad Montazami et Madeleine de Colnet, Zamân Books & Curating – au Musée d’Art Moderne de Paris. Jusqu’au 25 août 2024.

C’est une exposition très documentée sur le développement de l’art moderne arabe et du rôle de plaque tournante qu’a joué Paris dans le processus, comme lieu de formation, de rencontres et de croisements des artistes. L’exposition définit dans son avant-propos la pluralité du monde arabe, incluant, au-delà de la péninsule arabique et du Golfe Persique, les populations d’Afrique, de l’ouest asiatique et de la Méditerranée ayant pour source les civilisations égyptienne, phénicienne, sumérienne et amazigh. Elle montre en quatre sections plus de deux cents oeuvres réalisées par cent-trente artistes évoquant le Paris colonial et anticolonial.

“L’Abou Naddara”, de Yaqub Sannu (2)

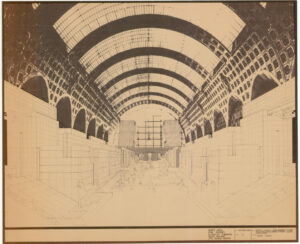

La première section, intitulée Nahda : Entre renaissance culturelle arabe et influence occidentale, 1908-1937, évoque le passage à Paris de grands artistes venus se former ou y exposer dès le début du XXème siècle. Ainsi Gibran Khalil Gibran, poète, essayiste, artiste et activiste libanais, auteur du roman Esprits rebelles, y arrive en 1908, l’exposition présente le Portrait de Charlotte Teller qu’il a réalisé cette année-là. Figure majeure de la renaissance artistique en Égypte, le sculpteur égyptien Mahmoud Mokhtar intègre le département de sculpture de l’École des Beaux-Arts de Paris en 1912 et fréquente l’atelier d’Antoine Bourdelle. Il expose régulièrement au Salon des artistes français et y présente en 1920 la maquette de sa sculpture La Nahda/Renaissance (ou Réveil) de l’Égypte, qui sera réalisée en granit rose d’Assouan et sera reconnue au Caire comme monument public. Mahmoud Mokhtar expose également en 1930 à la Galerie Bernheim-Jeune, avenue Matignon à Paris, c’est là que l’État français lui achète Arous el-Nil/La Fiancée du Nil, qu’il a réalisé un an auparavant : une sculpture en pierre représentant une jeune femme nue agenouillée mi-déesse mi-pharaone, d’où émane grâce et douceur. Au début du XXème, musées et écoles d’art se construisent dans certains pays à la manière de l’école des Beaux-Arts de Paris, c’est le cas au Caire, en Algérie et au Maroc.

1913 est une date importante qui marque le premier Congrès Arabe réuni à Paris autour d’intellectuels et de diplomates égyptiens, syriens et libanais pour contrer l’emprise de l’Empire Ottoman. La reconnaissance de l’unicité culturelle de la langue arabe est une des revendications. Ces concepts sont repris lors de la Conférence de la Paix, qui se tient à Paris en 1919. Mahmoud Mokhtar et Saad Zaghloul, leader nationaliste égyptien du parti Wafd s’y rencontrent. Ce dernier y prononce un discours indépendantiste. Les surréalistes et les communistes français prennent position contre la guerre coloniale dans le Rif marocain. Plusieurs personnalités françaises affichent leur anticolonialisme avec ardeur, comme la chorégraphe Valentine de Saint-Point et le dessinateur-caricaturiste, Henri-Gustave Jossot, militants de la liberté. Dans la série des documents présentés se trouve le Journal arabe satirique illustré de nombreuses caricatures, L’Abou Naddara / Union et Progrès dont le rédacteur est Yacoub Sanou (n°3, juillet 1910) ; Oum al-Qura/ La Mère des cités livre de Abderrahman Al-Kawâkibî), qui montre sous forme de récit fictif les visions réformistes de l’auteur (Le Caire 1902) ou encore Le Réveil de la nation arabe de Negib Azoury, (publié à Paris en 1905).

Mahmoud Saïd, “La Femme aux boucles d’or” (3)

Dans ces mêmes années-là, venu de l’aristocratie alexandrine, Mahmoud Saïd mène une double carrière de juriste et de peintre, avant de se consacrer exclusivement à la peinture qu’il apprend au contact d’artistes européens. En 1919, il effectue un voyage en Europe, en Italie d’abord, avant de s’installer à Paris et d’y suivre des cours à l’Académie de la Grande Chaumière. Considéré comme le « peintre du peuple égyptien » pour ses scènes de la vie quotidienne, il réalise aussi des paysages et de nombreux nus féminins – nus qu’il a étudiés à l’Académie Julian de Paris en 1920. L’exposition montre un Nu au divan vert qu’il réalise plus tard, en 1943. Avec Georges H. Sabbagh, peintre notamment de la famille, Mahmoud Saïd marque le passage de l’Orientalisme – l’Orient rêvé par l’Occident – à l’Orient authentiquement nostalgique. Se trouvent aussi dans cette section de l’exposition les enluminures des frères Racim, Puissance et libération de Omar Racim (1917) et Illustration d’un poème de l’émir Abdel Kader, de Mohammed Racim (1920). Aux murs, les affiches de l’exposition coloniale internationale de 1931 qui se déroule dans le musée des Colonies, au Bois de Vincennes – aujourd’hui Musée national de l’histoire de l’immigration – illustrent le colonialisme ambiant. L’exposition y montre les indigènes de façon souvent dégradante entrainant des mouvements de contestation, notamment de la part des militants de la Ligue anti-impérialiste et de la commission coloniale du Parti communiste, qui dénoncent la colonisation. Des tracts circulent : Ne visitez pas l’Exposition Coloniale. Une contre-exposition s’organise.

La seconde section de ces Présences arabes s’intitule Adieu à l’orientalisme : les avant-gardes contre-attaquent. À l’épreuve des premières indépendances (Liban, Syrie, Égypte, Irak) 1937-1956. Au cours de cette période de montée des nationalismes européens et de la Seconde Guerre mondiale, les artistes des pays arabes s’opposent de manière ferme aux références occidentales imposées. Après avoir peint les panneaux du Pavillon des États du Levant lors de l’Exposition de 1931, le Libanais Philippe Mourani réalise La Proclamation du Grand Liban en 1940 à partir d’une photographie. Et c’est l’artiste égyptien Mohamed Naghi qui, en 1937 conçoit le Pavillon égyptien pour l’Exposition internationale des arts et techniques appliquées à la vie moderne, belle vitrine de l’art qui se tient au Palais de Tokyo. Grande figure de l’art moderne égyptien Mohamed Naghi devient directeur de l’École des Beaux-Arts au Caire, en 1937, puis directeur du Musée d’art moderne du Caire, en 1939. L’exposition présente son tableau Les marchands de peau en Abyssinie, ainsi que La Femme aux boucles d’or, réalisé en 1933 par Mahmoud Saïd.

Baya, “Femme en robe orange et cheval bleu” (4)

Les voies de l’expérimentation poétique se précisent et les avant-gardes progressent, ainsi le groupe surréaliste égyptien Art et Liberté* – fondé au Caire en 1914 par Fouad Kamel, où s’exprime le surréalisme égyptien autour de l’écrivain, poète et pamphlétaire Georges Henein, de Kamel El-Telmissary, artiste et cinéaste, de Ramsès Younan, peintre et écrivain – expose à la Galerie Maeght en 1947, ainsi que l’artiste autodidacte kabyle, Fatma Haddad-Mahieddine dite Baya, devenue une véritable icône à Paris. Antoine Malliarakis dit Mayo, né à Port-Saïd en Égypte, peintre, décorateur et costumier, étudie aussi aux Beaux-Arts de Paris et à l’Académie de la Grande Chaumière. Effat Naghi, pionnière de l’art contemporain en Égypte, sœur de l’artiste Mohamed Naghi, et qui a étudié dans l’Atelier d’André Lhote utilise l’archéologie égyptienne comme sujet. Présences arabes présente Le Haut-Barrage, qu’elle a peint et gravé sur bois en 1966. Pour la Tunisie, sont entre autres présentés La mariée tunisienne d’Ammar Farhat (1950) sous la double identité de combattante et de princesse kabyle, et Mouvements couleurs de Georges Koskas (1950). L’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris devient un lieu d’accueil pour les artistes venus d’ailleurs, à partir de 1892. Les femmes n’y seront cependant admises qu’à partir de 1898. Deux artistes irakiens obtiennent une bourse de leur gouvernement pour venir à Paris, Faik Hassan en 1935 et Jewad Selim en 1938, qui seront ensuite très influents dans le domaine de l’art moderne de leur pays.

Mur d’affiches (5)

La troisième section de l’exposition porte le titre de Décolonisations : L’art moderne entre local et global. À l’épreuve des deuxièmes indépendances (Tunisie, Maroc, Algérie), 1956-1967. Elle évoque l’art moderne arabe, nord-africain particulièrement, dans sa démarche de mondialisation. Après l’indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956, les tensions montent en Algérie et certains artistes français soutiennent le peuple algérien. L’art moderne devient un outil diplomatique des intérêts de la France dans le monde décolonisé, les artistes arabes commencent à apparaître dans les musées français et la Biennale internationale des jeunes artistes français accueille les pavillons libanais, marocain, tunisien. Un tableau fait date dans l’histoire de l’antiracisme de l’époque, Toutes les larmes sont salées ou Contre le préjugé raciste (1952) de Francis Harburger. On voit dans cette section des œuvres de l’artiste libanais Shafic Abboud surdoué de la couleur ; de l’artiste marocain Ahmed Cherkaoui travaillant sur le signe ; du peintre, photographe et réalisateur André Elbaz qui utilise la technique du collage – l’exposition présente Mur de Paris II (1964). On y trouve aussi La Marelle des métamorphoses, d’Edgar Naccache, de Tunisie, (1965), Composition, de Jilali Gharbaoui, du Maroc (1964), Les Yeux de la nuit de Madiha Umar, de Syrie (1961), Au-delà du silence de Ramsès Younan (tableau réalisé dans les années 1960). La Tunisienne Safia Farhat peint une huile sur toile pleine de vie, L’Enfant aux héliotropes (1963).

Francis Harburger, “Toutes les larmes sont salées” (6)

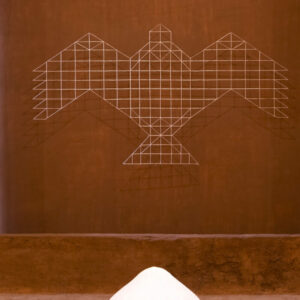

À partir de 1962, plusieurs artistes se regroupent à Casablanca pour innover dans le domaine pédagogique et créent une avant-garde post-coloniale : ainsi Farid Belkahia, Mohamed Chabâa, Bert Flint, Toni Maraini, Mohamed Melehi. Ils organisent en 1969 une exposition-manifeste, Présence plastique, sur la place Jemaa el-Fna de Marrakech pour sortir la peinture du cadre élitiste et colonial des Salons. Les actes de solidarité avec l’Algérie indépendante se mettent en place et prennent différentes formes comme manifestes, témoignages, expositions. Une Déclaration des intellectuels sur le droit à l’insoumission est signée par de nombreux artistes français. L’artiste algérien Choukri Mesli fait partie des figures rénovatrices de l’art de son pays après l’Indépendance : appelé en 1958 pour son service militaire obligatoire, il est intégré au service cartographique et s’enfuit au Maroc pour en échapper, non sans avoir subtilisé quelques cartes au dos desquelles il réalisera la série Les Camps, dessins à la craie et à la gouache. Autre artiste qui a marqué l’époque, le poète, critique d’art et commissaire d’exposition Jean Sénac, qui s’était lié d’amitié avec Albert Camus. Poèmes, son premier recueil, est publié chez Gallimard dans la collection « Espoir », en 1954, préfacé par René Char. De nombreux documents de cette époque sont exposés.

Etel Adnan, “Roi inca” (7)

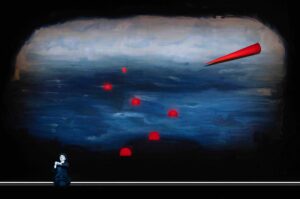

Dans la quatrième section de l’exposition, L’Art en lutte : De la cause Palestinienne à l’Apocalypse arabe, 1967-1988, le projecteur est mis sur les questions politiques et les luttes anti-impérialistes internationales, notamment sur la problématique israélo-palestinienne. Des murs d’affiches en témoignent. « Ils ont tout détruit. Le soleil s’est obscurci. Même les oiseaux se sont enfuis. Mais un jour ils reviendront et le soleil rebrillera » écrit le poète palestinien Mahmoud Darwich. L’Union générale des étudiants de Palestine présente sur affiche une peinture de Slimane Mansur sur laquelle un homme porte son pays sur le dos. Il est écrit : « Palestine notre Terre. Jérusalem capitale éternelle. » L’évocation de la guerre des Six Jours en juin 1967, est aussi à la source d’un certain nombre d’œuvres comme Les enfants de la guerre de l’artiste égyptienne Gazbia Sirry (1967), Palestine, de l’artiste algérienne Djamila Bent Mohamed (1974). Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris propose un cycle de trois expositions dédié aux nations du Bassin Méditerranéen et du Golfe Persique dont l’Irak, la Syrie et le Qatar. Le Salon de la jeune peinture à Paris, expose l’artiste d’origine gréco-syrienne, Etel Adnan, qui fait paraitre en 1980 son grand texte poétique, l’Apocalypse arabe, une chronique de la guerre du Liban. Du célèbre sculpteur égyptien Adam Henein, sont présentées deux œuvres datant de 1974 : un grès intitulé Île aux oiseaux et un bronze, Sheikh El Balad*.

Hala Alabdalla, “Je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe” (8)

La dernière partie de l’exposition, tout aussi remarquable que les trois précédentes, met en exergue de nombreux artistes de tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient L’exposition se termine par le sujet de l’immigration arabe en France, traité par les musées parisiens dans les années 1980, et par l’œuvre de la réalisatrice syrienne Hala Alabdalla, vivant en France depuis 1981. Avec Mon exil, ton exil, notre exil, elle présente une installation multimédia inédite, en deux actes. Le premier montre une série de portraits-vidéo Récits sur toile, qu’elle a conçue et réalisée en 2021 pour l’association « La Rue » en donnant la parole à dix personnalités syriennes contraintes de recommencer leur vie à Paris. Chaque témoignage est mis en perspective à partir d’un tableau ou d’un dessin qui les a accompagnés et qui habite leur mémoire. L’ensemble construit une narration. Le deuxième acte de cet espace consacré à Hala Alabdalla consiste au re-montage de son film phare, Je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe, une fresque biographique et polyphonique sur l’exil, tournée en 2006 en noir et blanc, et primée à la Mostra de Venise.

Fateh Moudarres “Les Réfugiés” (9)

Les commissaires d’exposition, Odile Burluraux, conservatrice au Musée d’Art Moderne de Paris, Morad Montazami et Madeleine de Colnet, Zamân Books & Curating ont accompli un magnifique travail sur des chemins peu empruntés en Europe, ceux de la diversité des modernités arabes, au XXème siècle. La mise en place d’un véritable projet esthétique, en rupture avec l’art académique, et en écho avec les avant-gardes occidentales en est la ligne directrice. Avec Présences arabes – Art moderne et décolonisation Paris 1908-1988 ils ont mêlé le politique à l’artistique en un tissage serré montrant ainsi une autre histoire de l’art moderne, à partir d’une multiplicité de documents et d’archives, de peintures et sculptures, de photographies, dessins et affiches dans un regard historique érudit et singulier.

Brigitte Rémer, le 18 juillet 2024

Du 5 avril au 25 août 2024 au Musée d’Art Moderne de Paris – du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h30 (fermeture exceptionnelle le jeudi 26 juillet) – 11 avenue du Président Wilson 75116 Paris – tél. : 01 53 67 40 00 – site : www.mam.paris.fr

Mayo, “Sans parole” (10)

Artistes présentés dans l’exposition : Shafic Abboud, Abou Naddara, Hamed Abdalla, Youssef Abdelké, Amal Abdenour, Boubaker Adjali, Etel Adnan, Maliheh Afnan, Mohamed Aksouh, Hala Alabdalla, Farid Aouad, Fatma Arargi, Mohamed Ataalah, Jean-Michel Atlan, Amine El-Bacha, Simone Baltaxé, Michel Basbous, Ala Bashir, Fatma Haddad-Mahieddine (dite Baya), Souhila Belbahar, Farid Belkahia, Nejib Belkhodja, Fouad Bellamine, Mahjoub Ben Bella, Aly Ben Salem, Abdallah Benanteur, Djamila Bent Mohamed, Samta Benhyahia, Maurice Bismouth, Étienne Bouchaud, Pierre Boucherle, Kamal Boullata, Huguette Caland, Nasser Chaura, Ahmed Cherkaoui, Saloua Raouda Choucair, Chaouki Choukini, collectif CIinémétèque, Inji Efflatoun, André Elbaz, Fouad Elkoury, Errò, Ammar Farhat, Safia Farhat, Djamel Farès, Moustapha Farrouk, Dias Ferhat, André Fougeron, Émile Gaudissard, Abdel Hadi El-Gazzar, Jilali Gharbaoui, Gibran Khalil Gibran, Abdelaziz Gorgi, Abdelkader Guermaz, Abraham Hadad, Marie Hadad, Khadim Haider, Ahmed Hajeri, Jamil Hamoudi, Francis Harburger, Faik Hassan, Mona Hatoum, Adam Henein, Georges Henein, Mohamed Issiakhem, Marwan Kassab Bachi (dit Marwan), Mahjoub Al-Jaber (dit Jaber), Abdul Kader el-Janabi, Henri Gustave Jossot, Fouad Kamel, Fêla Kéfi-Leroux, Mohammed Khadda, Rachid Khimoune, Rachid Koraïchi, Georges Koskas, Mohamed Kouaci, Claude Lazar, Ahmed Louardiri, Nja Mahdaoui, Jean de Maisonseul, Azouaou Mammeri, Maria Manton, Denis Martinez, Antoine Malliarakis dit Mayo, Hassan Massoudy, Hatem El-Mekki, Mohamed Melahi, Rabah Mallal, Choukri Mesli, Mireille Miailhe, Mahmoud Mokhtar, Fateh Moudarres, Philippe Mourani, Mehdi Moutashar, Laila Muraywid, Nazir Nabaa, Edgar Naccache, Effat Naghi, Mohammed Bey Naghi, Marguerite Nakhla, Rafa Nasiri, Ahmad Nawach, Amy Nimir, Leila Nseir, Mohammed Racim, Omar Racim, Samir Rafi, Aref El-Rayess, Jocelyne Saab, Georges Hanna Sabbagh, Valentine de Saint-Point, Shakir Hassan Al-Saïd, Mahmoud Saïd, Nadia Saikali, Samir Salameh, Mona Saudi, Jewad Selim, Jean Sénac, Juliana Seraphim, Ibrahim Shahda, Gazbia Sirry, Chaïbia Tallal, Gouider Triki, Fahrelnissa Zeid, Bibi Zogbé – Les œuvres sont issues de grandes collections internationales : Mathaf, Doha, (Qatar); Barjeel Art Foundation, Sharjah, (Émirats Arabes Unis) ; Ibrahimi Collection, Amman, (Jordanie) et de collections privées et publiques françaises (MNAM, CNAP, Fonds d’art contemporain- Paris collections, Musée d’Art Moderne de Paris, Institut du monde arabe, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac…) – Le catalogue a été publié aux éditions Paris Musées, ouvrage relié, 223 pages, textes en Français (40 euros).

Cf. nos articles : *Art et Liberté–Rupture, Guerre et Surréalisme en Egypte–1938/1948, du 28 janvier 2017 – *Adam Henein, sculpteur : de la matière brute à l’épure, la gravité lyrique de son œuvre, du 16 juin 2020 – *Ramsès Younan–La Part du sable, du 30 juillet 2022.

Légendes des visuels – (1) Mahmoud Mokhtar, Arous el-Nil, La Fiancée du Nil, vers 1929. Pierre, 149 x 60 x 37 cm Dépôt du Centre Pompidou, Paris, Musée national d’Art Moderne/ Centre de création industrielle, à La Piscine-Musée d’Art et d’Industrie, André Diligent à Roubaix en 2018 – (2) Créé en 1904, L’Abou Naddara, journal symbole de la Nahda, renaissance culturelle, littéraire et politique arabe – parmi d’autres journaux fondés par des intellectuels d’Égypte exilés, à la fin du XIXème siècle. Yaqub Sannu en est le rédacteur – (3) The Woman with Golden Locks (La Femme aux boucles d’or), 1933, huile sur toile, 81,3 x 60 cm, Mathaf, Arab Museum of Modern Art, Doha Qatar – (4) Baya, Femme en robe orange et cheval bleu, vers 1947, Gouache, crayon graphite et encre sur papier marouflé sur carton, 74,7 x 91,6 cm, LaM, Lille Métropole musée d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut, Villeneuve d’Asq – (5) Mur d’affiches – (6) Francis Harburger, Toutes les larmes sont salées, dit aussi Contre le préjudice racial, 1952, huile sur toile, 145 x 97 cm, musée national de l’Histoire de l’immigration/établissement public du Palais de la Porte Dorée – (7) Etel Adnan, Roi inca, 1965, huile sur toile, 52,3 x 57,5 cm, Centre Pompidou, Paris, musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle – (8) Hala Alabdalla, Je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe, 2006, noir et blanc, film de 105’, collection de l’artiste – (9) Fateh Moudarres, Les Réfugiés, 1986, huile sur toile, 120 x 180 cm, Musée de l’Institut du Monde Arabe, Paris, achat à l’artiste en 1986, inv. AC86-36 – (10) Mayo, Sans parole, 1946, huile sur toile, 55 x 46 cm, collection J.G. Malliarakis, Paris.