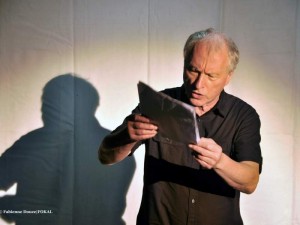

Montage d’extraits de romans, de pièces de théâtre et d’interviews de Marie NDiaye – Adaptation et mise en scène Georges Lavaudant, au Théâtre des Bouffes du Nord.

C’est une suite de courtes séquences où se croisent l’absurde et la dérision, le comique et la parodie, la vibration et l’émotion. On se fait à certains moments des frayeurs, pensant frôler la soirée scoute et puis l’embarcation se met à pencher de l’autre côté et le metteur en scène capitaine du navire et son équipe d’acteurs gardent le cap, entre humour noir et cruauté.

Le cœur du sujet est Marie NDiaye, que l’on voit à trois reprises comme en trois rounds, dans un face à face à la télé, ici théâtralisé. Autour, l’œuvre, qui croque férocement mais l’air de rien les relations familiales entre vide sidéral et dialogue de sourds, l’esprit province profonde et la difficulté de communiquer. Née en France de mère française et de père sénégalais qu’elle n’a vu que de rares fois, Marie NDiaye est une femme libre, qui ne se reconnaît sous aucune étiquette. Formée à la linguistique, elle se met à l’écriture dès l’adolescence, publie des romans et des nouvelles à partir de 1985, des romans pour la jeunesse, une dizaine de pièces de théâtre – dont Papa doit manger, pièce inscrite au répertoire de la Comédie Française – travaille pour le cinéma sur des scénarios – dont White Material de Claire Denis -. Elle obtient le Prix Femina en 2001 pour Rosie Carpe, puis en 2009 le Prix Goncourt pour Trois femmes puissantes.

Les textes choisis par Georges Lavaudant nous mènent de disparitions en absences, entre Kafka et le meilleur des polars. Ils parlent de M. Herman, à la recherche de sa femme et de sa fille disparues, en cette fin de vacances ; de la mort d’une jeune fille ; de la bourgeoisie crasse et démago avec sa femme de peine ; du mal-être du père qui n’a plus sa place au foyer, remplacé par le chat Nounou dit le p’tit ; des groupies de Claude François entre hystérie et bavardages ; du retour de la sœur et d’un dialogue évasif avec son frère ; de la réunion des parents d’élèves virant au cauchemar avec ses non-dits et sa cruauté, face à une mère en détresse dénonçant le viol de son fils par l’instituteur ; du mariage ou de sa parodie, entre cuite et danse, une longue séquence où le ridicule ne tue pas.

A l’opposé, une autre longue séquence en final, d’une toute autre veine, qui puise dans le récit des Trois femmes puissantes conte la terrible histoire de Khady Demba, répudiée par sa belle famille d’Afrique après la mort de son mari et son impossibilité d’enfanter. Khady qui essaie de faire face à l’aridité et la violence de la vie, quand on ne vous reconnaît pas, que Lamine, l’ami d’un temps la trahit, et qu’après tant d’errance, pensant trouver la liberté, elle s’écroule devant le grillage de la frontière. « C’est moi, Khady Demba, songeait-elle encore à l’instant où son crâne heurta le sol et où les yeux grands ouverts, elle voyait planer lentement par-dessus le grillage un oiseau aux longues ailes grises – c’est moi Khady Demba, songea-t-elle dans l’éblouissement de cette révélation, sachant qu’elle était cet oiseau et que l’oiseau le savait. » Fin du récit, fin du spectacle. Le plateau retrouve sa gravité dans le lien avec ce qui, aujourd’hui, nous interpelle et dont chaque jour l’actualité témoigne : l’exode d’une partie de la planète.

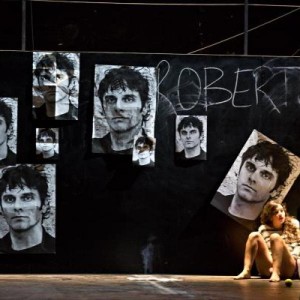

Archipel joue de simplicité, enchaînant les séquences tels les gros titres d’un journal, en fondu enchaîné et sonore. Quelques tables et quelques chaises font et défont l’espace scénique et nous amènent d’une rive à l’autre. Les acteurs jouent collectif, pas de rôle, pas d’ego, le maître de cérémonie Georges Lavaudant les emmène à bon port, ils troublent le spectateur. Iconoclaste à souhait le spectacle s’inscrit entre sincérité et jaune acide, à la manière de Marie NDiaye.

Brigitte Rémer, 28 avril 2016

Avec : Valérian Behar Bonnet, Elias Benizio, Hugo Brunswick, Rosa Bursztein, Bérénice Coudy, Clovis Fouin, Kevin Garnichat, Benoît Hamon, Fannie Outeiro, Barbara Probst. Création lumières Georges Lavaudant – création son Philippe Gomes – coiffures perruques Jocelyne Milazzo – maquillage Sylvie Cailler – régie générale Grégoire Boucheron.

Du 26 au 30 avril 2016 au Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis bd de la Chapelle, 75010 – Métro: ligne 2, arrêt La Chapelle – Tél 01 46 07 34 50 – Site : www.bouffesdunord.com