Texte de Tennessee Wiliams – adaptation de Pierre Laville – mise en scène Manuel Olinger – Théâtre La Scène Parisienne.

Tennessee Williams, naît à Colombus dans le Mississipi en 1911 et meurt à New-York en 1983. Il est l’un des dramaturges américains les plus importants du XXe siècle, au même titre qu’Arthur Miller et Eugène O’Neill. Né dans un milieu peu stimulant, il déteste son père, voyageur de commerce alcoolique presque toujours absent de la maison et joueur de poker, et ne s’entend guère avec sa mère, difficile et lointaine. La folie l’obsède, il est marqué par l’hospitalisation de sa sœur aînée, en psychiatrie. Très tôt il a le goût de l’écriture, qu’il découvre et pratique tout jeune, au cours d’une longue hospitalisation. On reconnaît son écriture et il devient populaire à partir des années quarante, avec la publication de La Ménagerie de verre (1944), Un Tramway nommé Désir (1947), La Chatte sur un toit brûlant (1955), Doux oiseau de jeunesse (1959), La nuit de l’iguane (1961). A la fin de sa vie il sombre dans l’alcool et la drogue. Son théâtre dissèque l’humain et ses pathologies, la condition sociale et la misère, il joue sur la transgression. Ses personnages sont des déclassés, des border line, des abîmés de la vie.

L’Amérique de la première moitié du XXème siècle est lieu d’inspiration pour les réalisateurs et metteurs en scène, et l’œuvre de Tennessee Williams s’inscrit dans un style réaliste. Il parle surtout des franges urbaines et de ses fragilités, matérielles, psychologiques, de sa recherche d’identité sociale. On connaît Un tramway nommé Désir, film archétype d’Elia Kazan tourné en 1951 dans le plus pur style Actor’s Studio, avec Vivien Leigh dans le personnage de Blanche Dubois, et Marlon Brando dans celui de Stanley. En France, Raymond Rouleau fut le premier à monter la pièce, en 1949, au Théâtre de l’œuvre, dans une adaptation de Jean Cocteau. D’autres s’en sont emparés, entre autres Philippe Adrien en 1999, Krzysztof Warlikowski en 2010 à l’Odéon avec Isabelle Huppert dans le rôle de Blanche, Lee Breuer à la Comédie Française, en 2011.

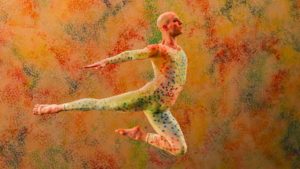

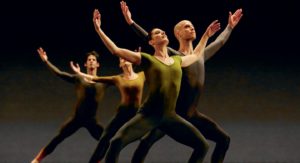

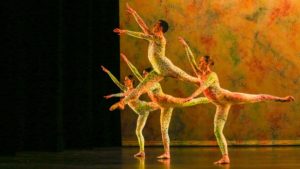

Dans la pièce il est justement question de folie, celle de Blanche Dubois (Julie Delaurenti). Tennessee Williams décortique ce qui se passe dans sa tête, sa perte des repères, la construction de la folie. Pour distancer son passé si ce n’est l’effacer, la jeune femme se réfugie chez Stella, sa sœur, en Nouvelle Orléans. La charmante Stella a épousé Stanley Kowalski (Manuel Olinger) ouvrier d’origine polonaise, rude et parfois même violent, qui n’envoie pas dire ce qu’il a à dire et vit avec elle dans un logement modeste composé d’une pièce. Ni le logement, ni le mari ne correspondent aux canons classiques de la fantasmatique de Blanche, qui débarque du tramway nommé Désir avec ses deux valises pleines de robes et renards argentés, et qu’on installe, faute de mieux, sur un vieux lit pliant au milieu de la pièce. Si les deux sœurs ont plaisir à se retrouver, le clash avec Stanley a lieu dès les présentations et va monter crescendo au fil des exaspérations dues à la présence de cette belle-sœur intrusive, lourde dans ses strass, squattant la salle de bains et s’incrustant en un long séjour. Il n’apprécie pas ses manières affectées et pour la mettre en défaut, cherche à connaître son véritable passé.

Que fuit-elle ? Quels fantômes ou quelles désillusions cachent-elles ? Blanche raconte à Stella des bribes de son histoire, jusqu’au point névralgique où elle avoue la vente de la propriété familiale, Belle Rêve, devenue, dit-elle, trop chère à entretenir. Elle cherche à s’accrocher à une dernière bouée de secours en s’amourachant de Mitch, ami de Stanley depuis la guerre qu’ils ont faite ensemble, Mitch à la recherche de la femme idéale et sous influence de sa mère malade. Dans son récit, Blanche oublie les zones d’ombre, Stanley se charge de les faire émerger. Dans une grande fureur car privé de l’usufruit de Belle Rêve qu’il pensait avoir un jour au titre d’époux, ne supportant plus que son espace privé et amoureux avec Stella soit pillé et faisant face à la frustration d’une ascension sociale qui ne vient pas, il décide d’acculer Blanche.

Par quelques papiers trouvés au fond de sa valise, il la place face à ses mensonges et à sa vie, qu’il déconstruit sans pitié, jusqu’à l’écroulement, tandis que Stella part accoucher. Pour cadeau d’anniversaire il lui offre cash un billet retour, puis lui jette à la figure ses activités diurnes et nocturnes dans des hôtels de passe et tire les fils du passé qu’elle tentait de fuir. Elle, attrape un couteau au fond de sa valise, le mépris de Stanley va jusqu’à la basculer sur le lit conjugal. On est face à la mythomanie de Blanche, sa déréalisation, sa folie. Jusqu’au bout elle va se raconter une autre histoire s’inventant même un départ en croisière avec un de ses admirateurs. L’image finale est celle de son départ pour l’hôpital psychiatrique, orchestré par Stanley.

La pièce est forte. La mise en scène de Manuel Olinger nous fait pénétrer dans l’ambiance de la Nouvelle Orléans par la musique, des standards jazz in live (Jean-Pierre Olinger au saxophone et dans le rôle de Steve Hubbel) et par l’environnement, transcrit dans la scénographie : un ventilateur au plafond, un bout de damier noir et blanc au sol, une sorte de petit balcon à balustrade, en fer forgé, un mur composé de lattes de bois. En fond de scène un cyclo représente la rue et l’immeuble, éclairé selon la courbe du jour. On est au bout d’un monde, chez Stella Dubois et Stanley Kowalski qui se battent pour leur survie et une reconnaissance sociale. L’arrivée de Blanche en diva précieuse et maniérée dérègle leur fragile équilibre.

La pièce est éloquente en ce qui concerne la condition de la femme, soumise à l’homme, comme l’est Stella face à Stanley – on est dans les années 50 – au demeurant ce thème du pouvoir entre hommes et femmes, sous d’autres formes, reste d’actualité ; elle est éloquente dans la recherche d’indépendance de Blanche en même temps que dans son incapacité à être seule, théâtralisant la séduction.

Dirigés par Manuel Olinger, actrices et acteurs jouent remarquablement leur partition dans un ré-équilibrage des rôles voulu par le metteur en scène : Stella tient ici une place pivot, avec beaucoup de charme et de sensibilité (Murielle Huet des Aunay), et Mitch (Gilles-Vincent Kapps) est un pôle important de la pièce. Julie Delaurenti compose au scalpel le personnage de Blanche, une femme libre, rêche, maniaco-dépressive, envahissante et déconnectée. Manuel Olinger interprète le rôle de Stanley, à la lisière du psychopathe et met en scène. Il aime les textes et a monté Molière, Hugo et Claudel. Il s’attache ici au contexte, essentiel dans le théâtre de Tennessee Williams. On croit à sa Nouvelle Orléans, et les personnages sont incarnés. La quête d’identité est au cœur du sujet, et chacun s’accroche à ses rêves : la promotion sociale pour Stanley, fonder une famille pour Stella, suivre les directives maternelles pour Mitch, se racheter une conduite pour Blanche. Cruauté et humanité se côtoient dans la lecture qu’en fait le metteur en scène et dans l’interprétation des acteurs. Une pièce à voir dans un lieu joliment rénové, la Scène Parisienne.

Brigitte Rémer, le 5 février 2020

Avec : Julie Delaurenti, Blanche Dubois – Tiffany Hofstetter ou Murielle Huet des Aunay, Stella Dubois – Gilles-Vincent Kapps ou Philipp Weissert, Harold Mitchell, dit Mitch – Manuel Olinger, Stanley Kowalski – Jean-Pierre Olinger, Steve Hubbel (+ saxophone + cyclo). Lumière : Théo Guirmand. Production Div’Art et Ph Masks.

Du 14 janvier au 12 avril 2020, du mardi au dimanche, à 19h – Théâtre La Scène Parisienne, 39 rue Richer, 75009. Paris – métro : Cadet. Tél. : 01 40 41 00 00.