Elle a œuvré toute sa vie à la défense de la cause palestinienne plaidant avec conviction pour la création de deux États. Toute sa vie elle a bataillé pour un monde juste, et pour le respect des droits humains.

Née à Beyrouth, en 1949, un an après la Nakba, la Palestine est son pays. D’une grande famille engagée dans les mouvements nationalistes, sa mère, Sirine Al-Husseini, avait été expulsée au Liban par les Britanniques à l’époque de la Palestine mandataire, c’est là qu’elle avait rencontré son mari, Munib Shahid et père de Leïla, originaire de Saint-Jean-d’Acre, en Palestine.

Leïla Shahid entreprend des études de sociologie et d’anthropologie à l’Université américaine de Beyrouth, puis à l’école pratique des Hautes études, à Paris. Ses thèmes de recherche touchent à la structure sociale des camps de réfugiés palestiniens. Dès l’âge de vingt ans elle milite au Fatah créé par Yasser Arafat. En 1978 elle épouse l’écrivain et critique littéraire marocain Mohamed Berrada, chef de file du roman moderne marocain. Au Maroc, où ils vivent pendant dix ans, ils côtoient de près Jean Genet, poète et auteur dramatique, leur ami.

En septembre 1982, c’est en compagnie de Jean Genet que Leïla Shahid part à Beyrouth et c’est à ce moment précis qu’ont lieu les massacres des camps de réfugiés de Sabra et Chatila situés au sud de la ville, massacres perpétrés par les Phalanges libanaises avec la complicité de l’armée israélienne. Sur place, ils découvrent la tragédie. Genet écrira le texte Quatre heures à Chatila, ainsi que Le Captif amoureux qu’il dédiera aux Palestiniens, Leïla Shahid sera marquée à vie.

Pour la première fois en 1994, par la signature des Accords d’Oslo entre Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Bill Clinton un an plus tôt – premiers jalons pour une résolution du conflit israélo-palestinien – il lui est possible de se rendre dans les Territoires Palestiniens. Leïla Shahid fut une grande diplomate, représentante de l’OLP en Irlande, aux Pays-Bas et au Danemark, avant d’être déléguée générale de la Palestine en France de 1994 à 2005, puis auprès de l’Union Européenne à Bruxelles, jusqu’en 2015. Elle était une combattante pour la Palestine et fut une grande humaniste. Elle est une figure emblématique, hantée par les souffrances du peuple palestinien et, jusqu’à récemment, appelait la communauté internationale à agir pour un cessez-le-feu à Gaza.

Leïla Shahid fut de tous les rendez-vous culturels et artistiques. L’occasion me fut donnée de la croiser dans les nombreux débats auxquels elle participait concernant la Palestine, et le rôle de l’art et de la culture dans les sociétés, avec son bel accent chantant les r, avec sa dynamique et son sourire, avec sa force de conviction. Quelques-uns de ces moments me reviennent.

Le premier fut au Parc et à la Grande Halle de La Villette, à la veille de l’ouverture de l’édition Les Belles Étrangères – Printemps Palestinien organisée en mai 1997 à l’initiative du ministère de la Culture et du Centre National du Livre. Par l’intermédiaire de Leïla Shahid, la Formation Internationale Culture que je pilotais, créée par Jack Lang, avait organisé une rencontre-interview avec le grand poète Mahmoud Darwich, Elias Sanbar comme fidèle traducteur à ses côtés, également directeur de la Revue d’études palestiniennes menant lui aussi un combat acharné pour la reconnaissance des droits de son peuple *. Mahmoud Darwich avait offert au public présent la lecture de quelques-uns de ses textes, dans une intensité rare dont lui seul avait le secret, au moment de la sortie de son livre La Palestine comme métaphore, récit de son parcours et témoignage sur les multiples facettes de l’identité palestinienne. « Le démantèlement géographique de la Palestine est un assassinat de sa propre beauté » avait-il dit et sur le poème, « Nous devons toujours accéder au poème comme si nous venions au monde pour la première fois, il y a toujours un fonds mythique pour n’importe quelle œuvre poétique. »

Autre moment marquant, Leïla Shahid invitée du Théâtre des Quartiers d’Ivry-Centre dramatique national du Val-de-Marne, au moment où Adel Hakim, codirecteur avec Élisabeth Chailloux, présentait Des Roses et du jasmin à la Manufacture des Œillets, spectacle qu’il avait écrit et qu’il avait mis en scène avec les acteurs du Théâtre National Palestinien, en janvier 2017. Le scénario traversait l’histoire contemporaine du conflit israélo-palestinien, de 1944 à 1988. Leïla Shahid avait réagi en disant : « Ce spectacle arrache la Palestine à son quotidien et redonne espoir, en dépit de tous les murs et barbelés. » Une table ronde prolongeait le spectacle, Leïla Shahid y parlait de La Culture en Palestine. Elle y avait évoqué le livre de sa mère, Sirine Husseini Shahid, Souvenir de Jérusalem, portrait de sa famille, palestinienne, installée à Jérusalem depuis plusieurs siècles et contrainte en 1936 de prendre la route de l’exil. Puis elle avait proposé un parcours prenant pour repères le théâtre et la littérature, formes de résistance à l’obscurantisme. Pour elle, « le théâtre est au cœur du politique, c’est l’oxygène d’une nation, et le discours poétique est le seul qui s’impose par lui-même. » Puis elle avait donné ses positions dans le conflit israélo-palestinien. Très proche de Mahmoud Darwich et de Jean Genet, elle avait longuement parlé de l’un et de l’autre. Elle avait posé sur la table deux magnifiques bouquets blancs, des roses et du jasmin.

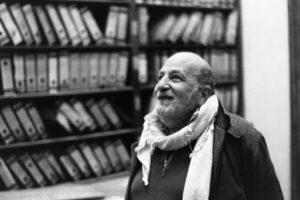

Enfin je me souviens de Leïla Shahid à l’Institut du Monde Arabe, lors d’une journée de réflexion sur Jean Genet et la Palestine, programmée en décembre 2023 avec le concours de l’IMEC/Institut des Mémoires de l’édition contemporaine – directeur littéraire Albert Dichy.

Cette journée s’est inscrite dans le cycle Ce que la Palestine apporte au monde élaboré par l’IMA, pour montrer la vitalité de la création palestinienne et l’effervescence culturelle du pays, dans et hors le territoire. Dans l’exposition proposée, deux valises de manuscrits remises par Jean Genet à son avocat montrait ses archives palestiniennes dont les notes qui ont servi à la publication de Quatre heures à Chatila. Méditant sur le rôle de l’art, Jean Genet écrivait en 1988 : « L’art se justifie s’il invite à la révolte active, ou, à tout le moins, s’il introduit dans l’âme de l’oppresseur le doute et le malaise de sa propre injustice. » L’auteur palestino-américain de L’Orientalisme/L’Orient créé par l’Occident, Edward Saïd, théoricien littéraire né à Jérusalem en 1933 et mort À New-york en 2003, avait écrit : « L’engagement de Genet échappe aux clichés. L’orientalisme est mis en pièces. » Au cours de la journée Leila Shahid a parlé du destin cosmique de Genet et noté l’aspect prémonitoire de ses textes – Quatre heures à Chatila et un Captif amoureux – montrant la stratégie d’annihilation des camps de Sabra et Chatila, comme aujourd’hui de Gaza. « Nous sommes quarante et un jours après le 7 octobre 2023, Genet n’a jamais été autant présent qu’aujourd’hui, pourtant les milieux littéraires avaient été très critiques par rapport à son engagement » avait-elle ajouté.

Leïla Shahid avait encore eu la force de saluer récemment la reconnaissance de l’État de Palestine par la France, comme geste hautement symbolique. Elle s’est éteinte le 18 février 2026 dans un petit hameau du sud de la France où elle s’était installée depuis plus d’une dizaine d’années avec son époux, après sa dernière mission, à Bruxelles. Son idéal de justice et son combat pour la Palestine marquent la permanence de son courage. Merci à vous, Leïla Shahid !

Brigitte Rémer, le 20 février 2026

*Elias Sanbar est aussi Ambassadeur de Palestine, représentant permanent de la Palestine auprès de l’Unesco – **La Culture en Palestine, table ronde, avec de gauche à droite : Mohamed Kacimi, Leïla Shahid, Élisabeth Chailloux, Adel Hakim, au Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne © Nabil Boutros.