Écriture et mise en scène Wael Kadour – traduction Simon Dubois, Annamaria Bianco – avec Hala Al Sayasneh et Wael Kadour – Spectacle présenté au Théâtre de Choisy-le-Roi, scène conventionnée d’intérêt national/Art et création pour la diversité linguistique, en langue arabe, (Syrie), surtitré en français.

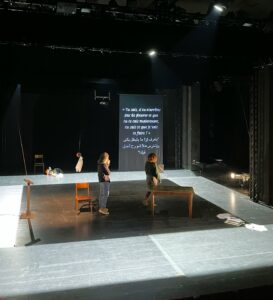

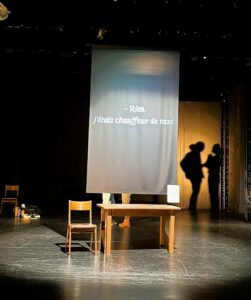

Les acteurs sont déjà sur scène avant que le public n’entre, assis sur une table au centre du plateau, Aline (Hala Al Sayasneh) la tête posée sur l’épaule de Mohammad (Wael Kadour), deux ombres, dans la suspension et la pénombre (création lumière Franck Besson). Ils sont Syriens, résidant en France dans une ville secondaire indique le texte qui débute, en langue arabe chuchotée. Derrière eux, sur un écran, la traduction s’affiche en français, avec clarté et comme un troisième personnage. Ce mouvement de va et vient entre les deux langues se fait d’une manière fluide et comme évidente.

On ne sait pas ce qui lie ces deux personnages. Elle, s’est lancée à corps perdu dans un récit évoquant un homme qui la traque et cela l’angoisse. L’étau se resserre et une sorte d’enquête se met en place dans un contexte qu’elle dessine comme de plus en plus anxiogène, car cet homme qui la taraude n’est autre que son ancien bourreau. Une rumeur lui a dit qu’il avait fui le pays et se serait réfugié en France, comme elle. Son fragile équilibre alors s’effondre et son échappatoire pour ne pas sombrer et exorciser ses peurs devient l’écriture. Devant elle, côté jardin, une pile de pages posée au sol. Aline perd ses repères et redessine la mécanique de la violence. Dans son récit, le spectateur se cherche entre la fiction, son récit d’écriture, et la vie.

Mohammad tente de l’aider, la pousse dans ses retranchements, la questionne sur cette frontière entre le réel et l’imaginaire et sert de révélateur. Les pistes se brouillent, il regarde autour de lui, tente de se concentrer mais quelque chose attire son regard. C’est une sorte de lampe rouge qui pourrait ressembler à un micro, comme un mouchard. Il la descend avant de reprendre place, assis sur la table, face à l’écran, comme un chef d’orchestre. Les didascalies s’écrivent sur écran en bilingue, comme des déclarations.

Cette lampe rouge de l’armée des ombres les aimante et devient terrain de complicité. Aline se place en-dessous, trouve un sac et l’enroule dedans pour l’étouffer. Lui, manipule le câble. Un mouvement de balancier se met en place, ironique et provocateur, leurs échanges deviennent mi-ludiques mi-graves. Il la coiffe du sac, elle ressemble à une accusée. Leurs discours respectifs ne semblent pas aller dans le même sens, le ton monte avant de redescendre. Elle le provoque et donne des coups de griffes.

Mohammad joue avec ce mouchard-micro qui prend une place importante, ils en font une chorégraphie. Des silences s’installent, prolongés par la musique (création sonore et musicale Vincent Commaret). L’ombre de Mohammad se reflète et se démultiplie sur le mur de côté. De l’autre côté de l’écran translucide on ne voit plus que ses jambes comme derrière un castelet devenu bleu indigo, devenu la nuit. Elle, écrit.

La pile de pages posée au sol glisse et s’éffondre comme si l’écriture lui échappait. « J’ai marché jusqu’à disparaître » dit-elle. Le poids de la mémoire l’empêche de vivre. Elle associe Mohammad au processus d’écriture, il en prend le leadership et entre dans le rôle du metteur en scène, parlant de la création, de l’écriture, de l’élaboration d’une pièce qu’il mettrait en scène. On essaie de reconstituer le puzzle. Il se lance ensuite dans le jeu de la vérité, décrit Aline et lui parle de la perception qu’il a d’elle dans le cadre d’un cours de français qu’ils prendraient ensemble, évoque son attitude autour de la machine à café. Un jeu de rôles se met en place. Le spectateur voyage dans les strates de récits qui se croisent, se superposent, se contredisent, s’effacent, s’égarent et le perdent. Mohammad prend la place de « l’autre… » cet homme omniprésent dans le récit d’Aline pour habiter cette « terre de la peur » et qui est devenu la clé de voûte de son roman. Dernière séquence, les deux personnages se rapprochent, leurs ombres mêlées sur le mur, retour à la première séquence, à la vie ordinaire, Aline pose la tête sur l’épaule de Mohammad : « On se voit quand ? »

Avec ce parcours d’exil et de violence sous-jacente dans la pièce, Wael Kadour sait de quoi il parle. Il a fui la guerre et quitté la Syrie en 2011, exorcise les tensions et traumas par l’écriture. « De l’écriture du traumatisme au trauma de l’écriture » dit-il. Il parle par la voix d’Aline, comme lui réfugiée, qui décale les notions de temps et d’espace, traverse une relation amoureuse naissante avec lui. Le passé se conjugue au présent, il faut rassembler ses forces et sa volonté pour continuer à vivre.

Wael Kadour est diplômé de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Damas, Il a été conseiller artistique et dramaturge sur de nombreux spectacles en Syrie, Jordanie et au Liban, puis mis en scène des pièces de Samuel Beckett, Edward Albee, Caryl Churchill, Saadallah Wannous, Mudar Al Haggi, à Damas, Beyrouth et Amman, de 2011 à 2014. Il a participé à plusieurs résidences internationales, à Londres, New-York et Berlin. Après la création de sa pièce Les petites chambres, à Beyrouth et Amman en 2014, il a co-mis en scène avec Mohamad Al Rashi sa pièce Chroniques d’une ville qu’on croit connaître, présentée en janvier 2019 à la Filature/scène nationale de Mulhouse puis au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine (cf. notre article du 28 avril 2019) avant que la tournée ne s’interrompe en raison de la pandémie.

Il est aujourd’hui sur scène en duo avec Hala Al Sayasneh, qui porte le rôle d’Aline avec finesse et pertinence. Braveheart – qui emprunte son titre, Coeur Vaillant, au film de Mel Gibson qui avait eu un fort impact en Syrie à sa sortie – débute à la manière d’un film intimiste, avant que le climat ne s’oxyde au fil des doutes d’Aline et de Mohammad. Le spectacle rend compte des méandres de la mémoire, individuelle et collective, si lointaine et si proche. Wael Kadour, s’inspirant de sa propre histoire, interroge le sens de l’écriture et de la création théâtrale. Il présentera Chapitre 4 dans le cadre du programme organisé avec la SACD « Vive le sujet ! » au Festival d’Avignon. Rendez-vous au Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph, du 9 au 12 juillet.

Brigitte Rémer, le 3 mai 2025

Texte et mise en scène Wael Kadour – Avec Hala Al Sayasneh et Wael Kadour – Scénographie et régie générale Ikhyeon Park – collaboration artistique Jean Christophe Lanquetin – création sonore et musicale Vincent Commaret – création lumière Franck Besson – régisseur Lumières Pierrick Corbaz – traduction arabe-français Simon Dubois, Annamaria Bianco – production Aurélien Tracol, Root’s Art / Wael Kadour, Collective Ma’louba – Le texte de Braveheart est publié aux éditions L’Espace d’un instant dans la traduction de Simon Dubois.

Coproductions : Le Quartz/scène nationale, Théâtre de Choisy le Roi/scène conventionnée d’intérêt nationale Art et Création pour la diversité linguistique – coproduction avec le Theater an der Ruhr soutenue par le ministère de la Culture et des Sciences de Rhénanie-du-Nord-Westphalie – Collective Ma’louba, Allemagne. Avec le soutien de : AFAC l’Arab Fund for Arts and Culture – Maison Antoine Vitez – Conseil Départementale des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de Création en Résidence Domaine de l’Etang des Aulnes – Théâtre Joliette, Marseille – Attijahat-Independent Culture / Zad : Miles for Connection. Production, administration Association Root’s Arts, Aurélien Tracol.

Vu le 29 avril 2025, au Théâtre-Cinéma de Choisy-le-Roi, 4 avenue de Villeneuve Saint-Georges. 94600 Choisy-le-Roi – tél. :+ 33 (0) 1 48 90 89 79 – site : www.theatrecinemachoisy.fr