Création théâtrale de Joël Pommerat librement inspirée de la pièce de Marcel Pagnol, en collaboration avec Caroline Guiela Nguyen et Jean Ruimi – Compagnie Louis Brouillard, au Théâtre du Rond-Point.

On entre de plain-pied dans la boulangerie-salon de thé de César. Marius son fils le seconde, il est derrière le comptoir, sans trop d’entrain, plutôt dilettante. Fanny lui rend visite, comme elle le fait très souvent, désertant le salon de coiffure d’en face où elle travaille avec sa mère. Il n’est pas très bavard, Marius.

On suit les allers et venues des consommateurs qui s’installent aux tables et on plonge dans la vie du quartier marseillais où se trouve la boutique. Il y a le voisin, vendeur d’oiseaux-qui-viennent-de-loin, taciturne, dos au comptoir, et qui quand on le provoque, énonce la longue liste poétique de ses oiseaux exotiques, dont il est fier. « J’aime pas les voyages, trente ans que j’suis pas parti ! » dit-il. Il y a Panisse, vieil ami de César, qui sort juste du tribunal après divorce. Entrepreneur grande gueule, il se vante auprès de son ami de ne rien avoir laissé à son ex-femme, et lui annonce être amoureux, sans donner le nom de l’objet aimé. Il y a celui qui a un bon plan pour que Marius puisse quitter la boulangerie où il s’ennuie profondément, comme son apathie le montre. Il y a le douanier, nouvellement arrivé dans le quartier. Les parties de carte tournent au vinaigre quand quelqu’un triche.

César, veuf, plein du bon sens de père de famille, mais aigre-doux et directif, toujours sur le dos de Marius et fier de lui offrir un avenir, le forme pour lui succéder au magasin : « Fais-ci ! Fais ça ! T’as pas fait-ci ! T’as pas fait ça ! T’as un boulot ! Tu fais une tête ! » César n’est pas un méchant, sa leçon de bonne conduite pour une « présence commerciale » efficace dans la boutique, est drôle. Mais Marius rêve en secret d’une autre vie et voudrait embarquer sur l’un des bateaux qui sont à quai pour prendre le large vers de lointains pays. Face à lui, Fanny, bien vivante et amoureuse de lui depuis toujours, aimerait un geste et le met en garde contre Panisse, le divorcé, de plus de trente ans son aîné, qui lui tourne autour. Elle espère une réaction, un aveu. Sans l’avouer, Marius aussi a toujours aimé Fanny.

Panisse en effet vient déclarer sa flamme à la jeune femme, devant Marius qui le dégage avec violence. L’ami de César exprime son grand mépris de la boulangerie et jette son venin. Fanny pousse Marius dans ses retranchements pour se déclarer, les deux tourtereaux officialisent leur relation, même si, sur scène, Marius n’a rien d’un amoureux transi. Il partage pourtant avec elle l’ennui profond qui le ronge et lui raconte son désir de l’ailleurs. L’éminence grise qui de temps en temps lui fait une proposition d’embarquement, a cette fois, un plan sûr. Marius embarquera secrètement, il en informe Fanny qui a bien compris qu’il ne serait jamais heureux tant qu’il n’aura pas réalisé son grand rêve de mer. À la fin de ce premier volet de la Trilogie marseillaise, Fanny éclate en sanglot sur les genoux de César qui appelle désespérément Marius, quand la sirène du port lance son cri strident de départ.

Premier volet de la Trilogie marseillaise de Marcel Pagnol (1895-1974), écrivain – élu à l’Académie Française en 1946 – dramaturge, cinéaste et producteur, sa pièce, Marius, est jouée pour la première fois en mars 1929 au théâtre de Paris. Il l’adapte pour le cinéma et Alexanderr Korda, réalisateur britannique proche de lui tourne le film en 1931, avec Raimu dans le rôle de César, Pierre Fresnay-Marius, Orane Demazis-Fanny. Le second volet, Fanny est présenté au théâtre avec Orane Demazis et Harry Baur, réalisé au cinéma par Marc Allégret, avec Raimu, Fresnay et Orane Demazis. César, le troisième volet, est écrit directement pour le cinéma et tourné par Pagnol lui-même avec les mêmes trois grands acteurs.

Depuis l’année 1990 où Joël Pommerat a créé la compagnie Louis Brouillard, les textes, langages scéniques et esthétiques qu’il propose sont multiformes et le fruit d’une pensée et d’un travail d’excellence au plateau. On le connaît entre autres pour Ça ira, sur la Révolution Française (2015), Contes et légendes, fiction documentaire et La Réunification des deux Corées, variations sur l’amour (2019).

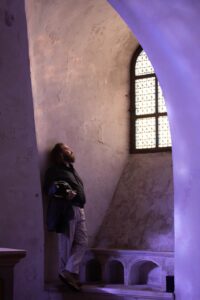

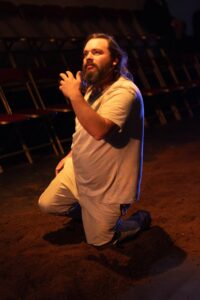

Il a travaillé depuis 2014 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à Arles, appelé par la Scène nationale de Cavaillon pour rencontrer un fada de théâtre alors incarcéré, Jean Ruimi (qui, dans Marius, interprète magnifiquement César, le père). Avec lui il a mis en place des ateliers à la Maison Centrale d’Arles, jusqu’en 2022. De ce travail est né un premier spectacle, Désordre d’un futur passé, puis plus tard Marius, texte-pur produit local, puisqu’on est à Marseille, replacé dans le contexte d’aujourd’hui et dans des parcours de vie. Au point de départ les acteurs n’avaient pas de formation, Joël Pommerat les a écoutés, initiés et a inventé avec eux les codes du plateau.

La scénographie est joliment réaliste, boulangerie-salon de thé, grand frigo côté jardin, tables et chaises de bistrot, petit sapin de Noël dans un coin derrière le comptoir côté cour, pour donner un air de fête (scénographie et lumière Éric Soyer). La frontière entre le dedans et le dehors marquée par la porte du fond et l’entrée de côté, espaces de la famille et de la vie du quartier avec voisins et amis, une vie semblable à celle d’un village où ça tchatche et ça laisse filer le temps au gré des parties de cartes et de la vie comme elle va.

On pourrait citer tous les acteurs aux accents marseillais qui font vivre les personnages comme si on y était : Damien Baudry, Élise Douyère, Michel Galera, Ange Melenyk, Olivier Molino en alternance avec Redwane Rajel, Jean Ruimi, Bernard Traversa, Ludovic Velon. Ils donnent vie aux ragots et aux espérances, aux attirances et aux détestations, au quartier et aux commerces – des oiseaux à la coiffure, du business à la police des douanes, de la boulangerie au salon de thé – ils donnent vie aux rêves. Le départ de Marius, qui balance entre deux options de vie, fait face au chagrin de Fanny et au désarroi de César, pétri de ses bonnes intentions. C’est une invitation à la vie, sous le soleil, malgré tout.

Brigitte Rémer, le 27 septembre 2025

Avec : Damien Baudry, Élise Douyère, Michel Galera, Ange Melenyk, Olivier Molino en alternance avec Redwane Rajel, Jean Ruimi, Bernard Traversa, Ludovic Velon – scénographie et lumière Éric Soyer – assistanat à la mise en scène Lucia Trotta et Guillaume Lambert – direction technique Emmanuel Abate – direction technique adjointe Thaïs Morel – costumes Isabelle Deffin – création sonore Philippe Perrin et François Leymarie Renfort – assistant David Charier – régie son Fany Schweitzer – régie lumière Julien Chatenet et Jean-Pierre Michel Régie plateau Ludovic Velon – construction décors Thomas Ramon – Artom Accessoires Frédérique Bertrand

Avec l’accompagnement de Jérôme Guimon (Association Ensuite)

Du jeudi 18 au dimanche 28 septembre 2025, du mardi au vendredi à 20h30, samedi à19h30, dimanche à 15h (relâche le lundi 22 septembre) – Théâtre du Rond-Point, 2bis avenue Franklin D. Roosevelt. 75008 Paris – métro : Rond-Point des Champs Élysées – tél. : 01 44 95 98 21 – site : www.theatredurondpoint.fr

En tournée : les 22 et 23 octobre, Théâtre du Passage, Neuchâtel (Suisse) – du 25 au 28 novembre : Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper (29) – du 2 au 4 décembre,Le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon (85) – du 9 au 11 décembre, La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc (22) – du 6 au 23 janvier, TNB, Théâtre National de Bretagne (35) – les 29 et 30 janvier, Le Canal, Théâtre du Pays de Redon (35) – du 5 au 7 février, L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle, Brive-la-Gaillarde (19) – du 31 mars au 2 avril ; Anthéa, Théâtre d’Antibes (06) – les 28 et 29 avril, Théâtre du Beauvaisis, Beauvais (60) – les 5 et 6 mai, Les Quinconces, scène nationale du Mans (72) – du 27 mai au 6 juin, Les Célestins, Théâtre de Lyon (69)