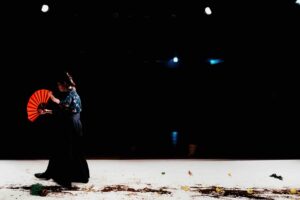

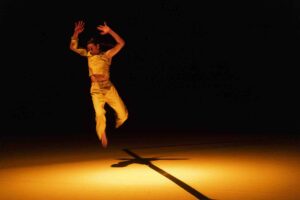

Spectacle de Sergi Casero Nieto (Espagne/Catalogne), en espagnol surtitré en français – Texte de Sergi Casero Nieto, avec des extraits de Jorge Luís Borges, Federico García Lorca et le test de mémoire de Clara Valverde – au Théâtre de la Ville Sarah-Bernhardt / La Coupole, dans le cadre de Chantiers d’Europe.

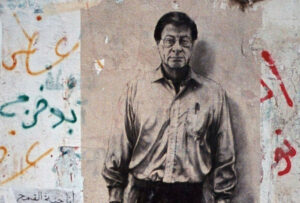

L’homme est assis à une table, côté jardin, face au public. Sur la table, plusieurs pupitres de type régie d’où partent de nombreux câbles. Au bout de la table un rétroprojecteur, son outil de travail, sa palette. Une quinzaine d’ampoules tombent du plafond. Sergi Casero Nieto est le chef d’orchestre de l’ensemble et jouera de tous les interrupteurs, dessinant par lui-même les rythmes du spectacle.

L’Histoire le taraude, Il enquête sur la dictature de Franco, mort en 1975 – lui, naît seize ans après, en 1982 – et il se pose la question que tout jeune de n’importe quel pays formule après une dictature : qu’a fait ma famille pendant ce temps, à quel courant appartenait-elle ? Pour l’Espagne mêmes questions pour la période de la guerre civile qui l’a précédée, 1936-1939, une déchirure dans le tissu social du pays, une tragédie.

Côté cour deux chaises de bois noir légèrement à distance, l’une pour représenter sa grand-mère, Saturnina, l’autre sa mère. Un cercle de lumière symbolise l’absence. Une loi d’amnistie promulguée en 1977 avait interdit toute investigation judiciaire sur les crimes commis pendant la dictature. On la nomme le Pacte de l’oubli, repris dans le titre du spectacle. C’est ce vertige de l’effacement que l’auteur-acteur et concepteur du spectacle voudrait comprendre. Personne n’en a jamais parlé, la loi a définitivement clôturé le sujet. Sa grand-mère lui demande de ne pas réouvrir les blessures déjà refermées.

Contre ce vide et ce tabou, contre ce qu’il appelle une amnésie institutionnelle, Sergi Casero Nieto a enquêté et s’est heurté aux mêmes résistances, « un trauma collectif qui n’a jamais été guéri ». Il le porte à la scène avec beaucoup de finesse et d’intelligence. « Satur, parle-moi de ta jeunesse » lance-t-il à sa grand-mère. « Ma vie a été des plus normales » s’entend-il répondre et plus tard, « ne t’en mêle pas… »

À partir du rétroprojecteur manuel posé sur la table, l’acteur donne corps au sujet entre les questions posées à sa grand-mère puis à sa mère, les photos, dessins, objets posés et qui se réfléchissent sur l’écran, avec des passages en blanc, illustration du vide auquel il fait face. Il déchire ce Pacte de l’oubli et entremêle ses souvenirs d’enfant dans des « Je me souviens » qu’il décline à la manière de Georges Pérec. La maison de la grand-mère l’été pour les vacances, une maison blanche, claire, un intérieur très sombre, les siestes, les goûters, la toile cirée, le pain noir des pauvres, le chemin de la plage à vélo, les médailles, beaucoup de médailles dans différents endroits de la maison – il en avait même chapardé une avec la colombe de la paix -. L’espièglerie de ce regard d’enfant donne un peu de légèreté à l’ensemble sans occulter le vrai sujet.

Sergi Casero Nieto avance par esquisses et suggestions, repart de la guerre civile de 1936 à 1939, républicains contre nationalistes. 600 000 victimes dans les deux camps puis l’instauration d’un régime dictatorial sous Franco pendant trente-six ans. Il l’illustre en jetant sur la plaque de verre du rétro-projecteur une poignée de soldats de plomb fusil à l’épaule ou entre les mains, à pied ou à cheval, béret, casques ou calots, bottes et uniformes. Les dates reviennent, les textes et les questions se précisent, quelques enregistrements rappellent.

Autre trame du spectacle le texte de Jorge Luis Borges, Funes el memorioso/Funes ou la Mémoire, l’histoire d’Ireneo Funes doté d’une mémoire infaillible après une chute de cheval, il en lit quelques extraits. « On me dit qu’il ne quittait pas son lit, les yeux fixés sur le figuier du fond ou sur une toile d’araignée… » ou encore « Pendant dix-neuf ans il avait vécu comme dans un rêve : il regardait sans voir, il entendait sans entendre, il oubliait presque tout. » Ma mémoire est comme un dépotoir » insiste Funes via Sergi Casero Nieto parlant des insomnies du personnage. D’insomnie à amnésie il n’y a qu’un pas.

Chemin faisant l’acteur-auteur s’intéresse à l’étude linguistique des mots utilisés ou confisqués, reprend les causes de la guerre civile, la terreur d’État qui a suivi, la spoliation des biens, les insurrections falsifiées et les silences des livres d’Histoire. Il poursuit ses Je me souviens ponctués des dates récentes, dans ses recherches et se rappelle aussi de Poeta en Nueva York/Poète à New York de Federico García Lorca, qu’il écrit en 1929/1930 alors qu’il est étudiant à l’Université Columbia avant d’être assassiné par les milices franquistes en 1936 au début de la Guerre civile, recueil paru en 1940 à titre posthume.

Et Sergi Casero Nieto revient sur ce Pacte de l’oubli promulgué deux ans après la mort de Franco, les images sont floutées quand il a pour commentaire : « On a fait ce qu’on devait faire pour la démocratie. » Il contredit cette absence de réponse en projetant l’image en gros plan de de ces hommes bras en l’air portant leurs fusils et de ces amnistiés, rappelle les camps de concentration et les centres de torture, les viols, les 30 000 bébés volés, les exécutions. L’inventaire est lourd. L’acteur s’applique à effacer sous nos yeux une photo, manipulation banale de certains politiques, historiens révisionnistes ou journalistes. Il s’épuise aussi dans le questionnement à sa mère et à sa grand-mère pour qu’elles parlent enfin. « Je me souviens que Satur fermait les fenêtres quand on parlait politique. »

Le spectacle s’achève sur une série de diapositives blanches symbole du vide s’il en est, et sur une dernière question : « Mais pourquoi ne m’avez-vous jamais parlé de mon grand-père engagé à combattre pendant la guerre civile ? »

Avec El Pacto del Olvido, Sergi Casero Nieto réalise un magnifique travail de remémoration qu’il théâtralise et dessine avec subtilité. Il nomme les choses au détour d’une construction dramaturgique fine où se mêlent les mémoires, la sienne propre par ses souvenirs d’enfance et qui s’entrechoquent avec l’amnésie familiale et celle d’un pays. « Ami ! Lève-toi pour entendre hurler » dit le poète.

Brigitte Rémer, le 28 juin 2025

Conception, mise en scène et interprétation Sergi Casero Nieto – texte de Sergi Casero Nieto, avec des extraits de Jorge Luís Borges, Federico García Lorca et le test de mémoire de Clara Valverde – aide à la dramaturgie Mónica Molins Duran – lumières Sergi Casero Nieto, Miguel Angel Ruz Velasco – costume Sara Clemente – production Centrale Fies / Live Works. Résidences Centro de Residencias Matadero-Madrid & Live Works, Free School of Performance Centrale Fies. Nau Ivanow Barcelona. En tournée : 21 – 22 juin, Festival Schlossmediale, à Werdenberg, canton de Saint-Gall, Suisse.

Les 25 et 26 Juin, à 19h, au Théâtre de la Ville-Sarah-Bernhardt/La Coupole, dans le cadre de Chantiers d’Europe, 2 place du Châtelet. 75001. Paris – site : theatredelaville-paris.com – tél. : 01 42 74 22 77.